Den eigenen Körper zu spenden, ist keine alltägliche Entscheidung. Für den medizinischen Fortschritt spielt dieser Schritt aber eine große Rolle, denn nur so können zukünftige Ärzt*innen realitätsnah lernen. Doch es gibt Berührungsängste.

Ein steriler Saal, zwei Metalltische und kühle Luft. Die ersten Eindrücke aus dem Präpariersaal der Universität Bielefeld. Bevor die Studierenden hineingehen, ziehen sie in der Umkleide ihre weißen Kittel an und lassen ihre persönlichen Gegenstände vor der Tür. Im Raum stehen zwei verschlossene Wannen, in denen die Spender*innen liegen, die die Studierenden gleich präparieren. Die Dozierenden haben die Körper vorher aus den Wannen geholt und mit Tüchern verdeckt.

An der Universität Bielefeld, genauer gesagt für die Arbeitsgruppe „Anatomie und Zellbiologie“ der medizinischen Fakultät, sind aktuell rund 180 zukünftige Körperspender*innen registriert. Die medizinische Fakultät ist 2018 gegründet worden und befindet sich noch im Aufbau. Seit drei Jahren können die Medizinstudierenden hier praktisch lernen, also präparieren.

Die Spende und ihre Vorgaben

Für eine Körperspende gibt es einige Vorgaben. Jedes Institut kann aber selbst über die Kriterien und den Kennenlernprozess entscheiden. Dr. Marko Schulze, Leiter der Prosektur, einer Abteilung für medizinische Sektionen an der Universität Bielefeld, erklärt, welche Kriterien das Team der Arbeitsgruppe in Bielefeld bestimmt hat: Die Spender*innen müssen mindestens 50 Jahre alt sein und in einem Radius von 50 Kilometern um die Universität wohnen. Außerdem müssen sie einen Eigenanteil von 1190 Euro leisten. Er dient als Bestattungsvorsorge für das Institut und darf erst eingesetzt werden, wenn der*die Spender*in verstorben ist.

Darüber hinaus ist die volle Geschäftsfähigkeit der zukünftigen Körperspender*innen ein wichtiges Kriterium. Denn nur so kann sich die Universität sicher sein, dass der*die Spender*in die Entscheidung zur Spende wirklich freiwillig trifft. Es habe schon Fälle gegeben, in denen der Enkel angerufen habe und den Opa, der dement war, als Spender anmelden wollte, erzählt eine Teamassistentin der Prosektur. Sie ist unter anderem für die Kennenlerngespräche zuständig und möchte in dieser vertraulichen Position anonym bleiben. Daher werden die Spender*innen eingeladen, persönlich nach Bielefeld zum Kennenlernen zu kommen. Nur so können sie auch Spender*in werden, erklärt die Teamassistentin.

Kai Besseling studiert im vierten Semester Medizin und ist Präpariertutor. Er unterstützt die Studierenden im Präparierkurs, indem er für Fragen zur Verfügung steht und Wiederholungseinheiten durchführt.

Wie haben Sie sich beim ersten Präparierkurs gefühlt?

Im ersten Moment sind viele da immer sehr verhalten. Das hat auch sicherlich eine sozialpsychologische Komponente, weil alle links und rechts neben sich schauen und sehr nervös sind. Letzten Endes ist der Präpkurs das, was viele mit dem Angekommen-Sein im Medizinstudium assoziieren. Und wenn man dann da steht, ist das erstmal ein sehr überwältigender Moment, zumal jede*r sehr hart dafür gekämpft hat, überhaupt in das Medizinstudium reinzukommen. Es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man davorsteht, in den Präpsaal gelassen wird und sich erstmal unter der Plane oder unter den Tüchern mit dem sehr eigenen Formalingeruch die Körperspender vorstellt. Wenn die Tücher dann nach und nach abgezogen werden, sieht man: Okay, jetzt geht es los mit dem Medizinstudium.

Langsames Ankommen

Bevor die Studierenden in den Präpariersaal gehen, werden sie vorbereitet. Die Lernenden kämen langsam an und es würden ihnen Freiräume gegeben, sich an die Situation anzupassen, sagt Dr. Schulze. Außerdem sind am ersten Tag Pastoren zur seelischen und mentalen Unterstützung vor Ort. Wenn die Spender*innen nach und nach aufgedeckt werden, wird zuerst eine Art Anamnese durchgeführt, bei der die Studierenden den Körper kennenlernen.

Grundsätzlich stehen Vorerkrankungen, Prothesen und amputierte Körperteile einer Körperspende nicht im Wege. Bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten wie HIV oder Hepatitis darf aus Sicherheitsgründen keine Körperspende erfolgen und die Universität muss die Erkrankung an das Gesundheitsamt melden.

Körperspender*innen können auch gleichzeitig Organspender*innen sein. In diesem Fall habe die Organspende immer Vorrang, „weil damit Leben gerettet wird“, sagt Dr. Schulze.

Jeder Mensch ist individuell

Die Motive für eine Körperspende sind unterschiedlich: Bei vielen ist es laut Dr. Schulze die günstige Bestattungsmöglichkeit, bei anderen die Hoffnung, dass ihre unerforschte Krankheit weiter erforscht werden kann. Der häufigste Grund für die Körperspende sei, dass die Spender*innen die Familie nicht belasten wollen. Oft melden sich auch einsame Menschen, die keine Angehörigen mehr haben und damit auch niemanden, der*die sich um das Grab kümmern würde, erklärt eine Teamassistentin. „Die Gespräche sind jedes Mal anders, weil die Menschen individuell sind“, berichtet sie. Es seien ganz unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Berufsbildern: von Handwerker*innen bis zu Professor*innen, eine Mischung aus allen Branchen. Für die Gespräche setze sie eine Stunde an, häufig würden diese aber länger dauern. Die Themen Tod und Sterben seien intensiv und nicht einfach. Viele Gesprächspartner*innen würden sich öffnen und von ihrem Leben erzählen. Einige Gespräche hätten sehr belastende Themen, die manchmal die Arbeit nicht leicht machen.

Von der Entscheidung zur Spende kann jederzeit zurückgetreten werden, erklärt Dr. Schulze. Der Eigenanteil werde dann auch zurücküberwiesen. Die Spender*innen müssen einen Vordruck ausfüllen. Darin werden Dinge wie persönliche Daten und der Bestattungswunsch abgefragt. Nachdem das Institut den Eigenanteil und den ausgefüllten Vordruck bekommen hat, erhalten die Spender*innen einen Spendenausweis. Darauf stehen wichtige Daten und Informationen wie der Name und das Geburts- und Sterbedatum. Bis zur eigentlichen Spende vergehe ein langer Zeitraum, sagt Dr. Schulze. Durchschnittlich seien es mindestens zehn bis 15 Jahre.

Der Weg zum Präparierkurs

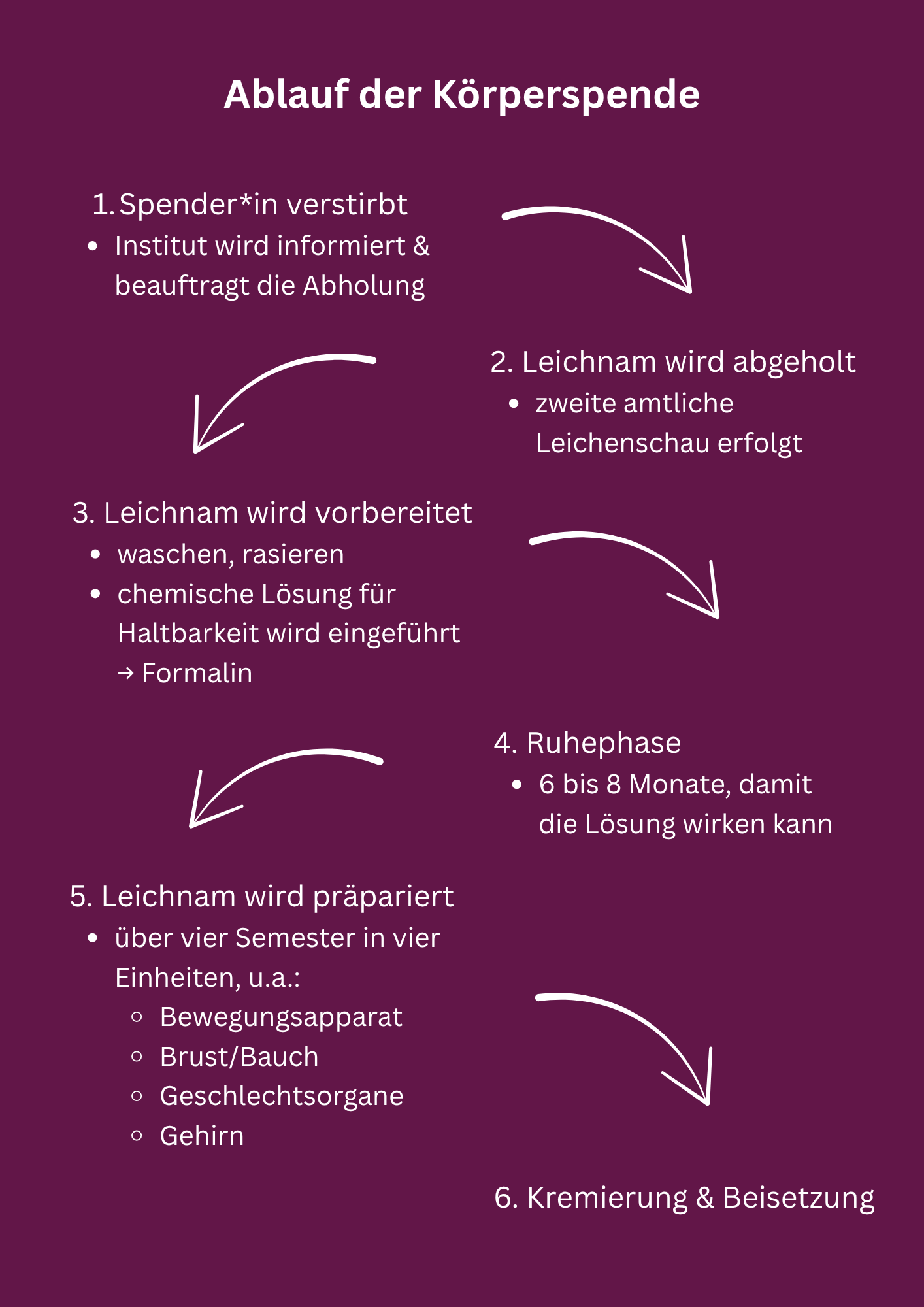

Wenn der*die Spender*in verstirbt, wird das Institut benachrichtigt. Dann sei es wichtig, dass der Arzt*die Ärztin einen natürlichen Tod feststellt. Sonst kann keine Körperspende erfolgen. Für die Mitteilung an das Institut müssen die Spender*innen selbst sorgen: Dafür sei es wichtig, Angehörige und Pflegende über die Spende zu informieren, damit das Institut benachrichtigt werden kann.

Bevor der Leichnam nach Bielefeld transportiert wird, haben die Angehörigen die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Innerhalb von 72 Stunden muss der Leichnam an der Universität ankommen. Dafür beauftragt das Institut ein externes Unternehmen. Das Institut muss mit der vom Arzt ausgefüllten Todesbescheinigung zum Gesundheitsamt für eine zweite amtsärztliche Leichenschau gehen. Dort wird der Körper für eine spätere Einäscherung freigegeben, indem festgestellt wird, dass die Person natürlich gestorben ist.

Danach wird der Körper haltbar gemacht: Durch einen arteriellen Zugang wird dem Leichnam eine chemische Lösung zugeführt, die die natürlichen biologischen Prozesse stoppen soll. Danach wird der Körper vorbereitet: Er wird gewaschen, rasiert und dann für etwa ein halbes Jahr in eine Wanne gelegt, damit die chemische Lösung wirken kann. Die Lösung erhält Formalin, das für eine Konsistenz- und Farbveränderung sorgt. Mit der Zeit sieht der Körper plastisch aus und wird steif. Danach können die Studierenden anfangen, den Körper zu präparieren.

Praxis von Anfang an

Das Medizinstudium in Bielefeld ist ein Modellstudiengang. Für den Präparierkurs heißt das: Die Studierenden erlernen die Praxis vier Semester lang und schon vom ersten Semester an. In Deutschland sei es gängig, dass zehn Studierende an einem Leichnam als Gruppe präparieren, erklärt Dr. Schulze. Dennoch sei es trotz der medizinisch-technischen Fortschritte wichtig, das Handwerk selbstständig zu erlernen. „Insbesondere in der Lehre ist es ganz, ganz wichtig, die Studierenden tatsächlich praktisch zu unterrichten“, sagt Dr. Schulze. Auch die Auseinandersetzung mit dem Tod sei ein wichtiger Teil der Ausbildung. Schulze erklärt, dass der letzte Dienst eines Arztes*einer Ärztin die Todesfeststellung am Patienten sei.

Vielen Studierenden fällt der Präparierkurs nicht leicht – für einige sei es der erste Kontakt mit einem Leichnam. Dabei habe jede*r Studierende*r einen eigenen Zugang zu dem Thema. Das merkt auch Kai Besseling.

Wie haben sich die Studierenden beim ersten Präparierkurs gefühlt?

Die Gefühle waren tatsächlich relativ ähnlich, dass sich erstmal alle sehr verhalten anderthalb Meter von den Tischen entfernt platziert haben. Also deutlich weiter weg, als es nötig gewesen wäre.

Als Tutor bemerkt er, dass die Erfahrung unpersönlicher werde, je weiter die Studierenden im Präparierkurs kommen:

Wenn der Körper erstmal noch intakt ist, dann sieht man den Körperspender als Verstorbenen, also als Person an. Und je weiter man sich fortpräpariert, also wenn die Hautschichten abkommen, das Fettgewebe wegpräpariert ist, wenn die Muskeln frei liegen, und man sich tiefer in die Schichten fortarbeitet, wird das eine immer entpersonalisiertere Erfahrung, dass dann eben der Verstorbene zu der Leiche wird, also eher ein Objekt, was man zur eigenen Erkenntnis benutzt, und dass sich dann auch Namen für die Körperspender ausgedacht werden. Ich finde, das ist ganz interessant, dass am Anfang die Möglichkeit, sich einen Namen für den Körperspender auszudenken, gar nicht denkbar gewesen wäre, aber je weiter man eben proceeded mit dem Präparieren, desto eher kommen solche Ideen. Aber natürlich immer auf einer Ebene, auf der es respektvoll ist. Das kann eine Art des Coping-Mechanisms sein, damit besser umzugehen.

Zweijährige Begleitung endet

Innerhalb der zwei Jahre werden alle präparierten Körperteile gesammelt und am Ende bestattet. Der Leichnam wird verbrannt und auf dem Sennefriedhof in Bielefeld beigesetzt. Die Spender*innen können selbst entscheiden, ob sie anonym beigesetzt werden möchten oder ob sie sich eine Namensnennung bei der Gedenkfeier wünschen. Sie bestimmen außerdem, wer zu der Gedenkfeier eingeladen wird. Dr. Schulze erklärt, dass es wichtig sei, dass die Spender*innen ihr Umfeld über die Entscheidung, den Körper zu spenden, informieren. Denn eine Körperspende sei eine abstrakte Entscheidung. Bis zur Beisetzung des Leichnams können zwei bis drei Jahre vergehen. Für Angehörige sei es nicht einfach, denn einen Ort zum Trauern haben sie in dieser Zeit nicht. Die Gedenkfeier wird von den Studierenden gestaltet. So haben diese auch die Möglichkeit, sich von den Leichnamen zu verabschieden.

Körperspenden sind nicht nur für die Medizinstudierenden wichtig. Sie dienen auch dem Fortschritt der Forschung: So werden Gewebe und Materialien aus verschiedenen Bereichen gesammelt. Außerdem können beispielsweise Prothesen aus der Orthopädie erprobt werden. Zudem können selbst erfahrene Chirurg*innen neue Methoden erlernen und ausprobieren. Workshops dafür sind zukünftig auch in Bielefeld geplant.

Am Ende zählt für die Körperspende: Dahinter steckt immer jemand mit einer Lebensgeschichte. Denn jedes Leben verläuft anders und jede*r unterscheidet sich von anderen. Das macht alle besonders. „Jeder Patient ist individuell: Nicht nur in der Persönlichkeit, sondern auch in der Anatomie“, sagt Dr. Schulze.

Fotos: Universität Bielefeld