Evelyn Bracklow und Sarah Hübscher sind Co-Initiatorinnen und Leiterinnen von Frappanz e.V. Mit ihren Projekten wollen sie ihre Mitmenschen kennenlernen und neue Perspektiven entdecken. Dafür bedienen sie sich der künstlerischen Forschung.

Es ist Freitagabend. Langsam wird es dunkel. Ganz in der Nähe der Möllerbrücke warten einige Leute vor einer kleinen Stube. Eingerahmt von Restaurants, kleinen Studios und einem Eiscafé befindet sich ein simpler Raum. Auf der Frontscheibe steht in großen Buchstaben „Kleine Komplexitäten“. Über der Eingangstür leuchtet ein Schild: „Raum für künstlerische Forschung“. Der Verein Frappanz e.V. ist hier zu Hause.

Frappanz wurde 2019 von Evelyn Bracklow und Sarah Hübscher ins Leben gerufen. Die beiden Frauen verbinden nicht nur Jahre an Freundschaft und Zusammenarbeit, sondern auch ein sehr ähnlicher Lebenslauf. „Wir teilen ganz viel in unserer Biografie. Wir haben beide auf Lehramt studiert, wir haben beide den Master Kulturanalyse und Kulturvermittlung studiert. Wir haben beide in Vermittlungsprojekten, in Museen, Institutionen gearbeitet, irgendwann Kinder bekommen. Wir haben aber auch beide den Wunsch gehabt, unsere eigene Institution zu haben, in der wir gestalten können“, erklärt Sarah.

Der Raum existierte noch vor dem Verein

Den Wunsch haben sie sich mit Frappanz erfüllt. Angefangen hat alles mit dem Raum, der heute das Vereinsquartier ist. Dieser war ursprünglich das Kunstatelier von Evelyn Bracklow. Doch für ihre künstlerische Arbeit war sie gar nicht so gerne dort. Der Raum besteht fast ausschließlich aus einem großen Schaufenster. „Meine Arbeit ist oft ein beinahe meditativer Prozess. In solchen Phasen arbeite ich sehr in mich gekehrt. Das heißt, ich saß hier irgendwie versteckt oder habe mich oft ertappt, dass ich zu Hause sitze“, erinnert sie sich. „Dafür ist dieser Raum zu schade.“

Evelyn hat sich also bei Sarah gemeldet, um eine Nutzung für den Raum zu finden. Und Sarah war es, die vorgeschlagen hat, einen Verein zu gründen und den Raum zu öffnen. Es sei damals eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, sich für einen eingetragenen Verein zu entscheiden. „Da wir Kulturarbeit ernsthaft betreiben möchten, war es wichtig, dass wir uns eine Rechtsform zulegen“, erklärt Sarah. „Wir haben den Anspruch, auch kostenlos alles zur Verfügung zu stellen. Daher sind wir nun ein gemeinnütziger Verein.“

Der Fokus auf künstlerische Forschung

Zu Beginn hatte der Verein keinen speziellen Fokus im Kontext Kunst und Kultur. Erst 2022 entschieden sich Evelyn und Sarah, auf künstlerische Forschung zu setzen. „Wir hatten Sorge, dass die Spezialisierung die Menschen verwirrt und dadurch der Kontakt zu ihnen verloren gehen würde“, sagt Sarah. „Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir dadurch sehr viel gewonnen haben. Weil wir für Themen stehen, in denen immer eine Portion Überraschung drinsteckt oder auch Konfrontation.“

Für künstlerische Forschung gibt es keine einheitliche Definition. Aber ein paar Schlüsselaspekte finden sich immer wieder: Künstlerische Forschung ist interdisziplinär. Sie verbindet die beiden Disziplinen der Kunst und der Forschung. Die künstlerische Forschung bemüht sich, Wissen anschaulich zu gestalten und Neues zu generieren.

Für Evelyn und Sarah bedeutet künstlerische Forschung vor allem, Wissen den Menschen zugänglich zu machen. Durch die Kombination von Kunst und Wissenschaft können Menschen Inhalte neu wahrnehmen und dadurch verstehen. So zum Beispiel in dem Talk „Biotremologie trifft Klangkunst“: In Zusammenarbeit mit Zoologin Monika Eberhard und Klangkünstler Ludwig Berger gab es im Mai 2024 in der 44309//Gallery ein ganz besonderes Konzert: Monika Eberhard erforscht die Biotremologie. Das sind Kommunikationssignale durch Vibrationen im Insektenreich, die für Menschen nicht hörbar sind. Ludwig Berger hat diese Töne in Klangcollagen eingearbeitet, die er dann in einem Live-Set in der Galerie abgespielt hat. Somit haben die Beteiligten durch künstlerische Forschung etwas hörbar gemacht, was den Menschen sonst verborgen geblieben wäre.

Das aktuelle Projekt “Kleine Komplexitäten”

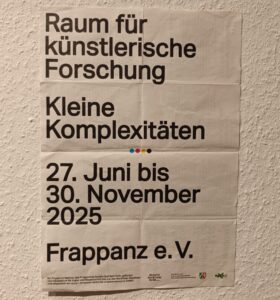

Der Flyer ist simpel gestaltet. Schwarz auf weiß steht in großer Schrift „Raum für künstlerische Forschung“ und „Kleine Komplexitäten“. Darunter das Datum des Projektes und Frappanz e.V. In der Mitte des Flyers befinden sich vier Farbpunkte, die Farben des CMYK-Farbmodells – Cyan, Magenta, Yellow und Key (schwarz).

Das Design ist untypisch für die Designerin Lea Szramek, die sonst nicht so reduziert arbeitet. Aber sie hat es sehr bewusst in Zusammenarbeit mit Evelyn und Sarah gewählt. Denn der Flyer lädt zu den Gesprächen des Projektes „Kleine Komplexitäten“ ein, aus denen später eine künstlerisch forschende Arbeit entsteht. „Aus diesen vier Farbpunkten kann sich alles weiterentwickeln, so wie aus den Gesprächen auch“, erklärt Sarah.

Das aktuelle Projekt ist auf vier Themen, oder auch Komplexitäten, fokussiert, denen Evelyn und Sarah oft in ihrem Leben begegnet sind: Umverteilung, Klassismus, Hassrede und Erinnerungskultur.

Evelyn und Sarah haben sich bewusst entschieden, die Gespräche in einem persönlichen Raum stattfinden zu lassen. Damit auch wirklich ein Begegnungsraum entsteht, in dem die Personen aufeinander zugehen können. Und auch die künstlerisch forschende Arbeit wird im Anschluss analog erfolgen: Evelyn und Sarah werden mit dem Team des Projekts die Ergebnisse der Termine zusammentragen und diese mit der Künstlerin Lea Szramek für vier Litfaßsäulen aufbereiten. Ab November stehen die verteilt in der Stadt.

Ein Gespräch auf Augenhöhe

Es ist der dritte Termin des Projekts „Kleine Komplexitäten“. Heute geht es um das Thema „Hate Speech“. Ein paar der Teilnehmenden sind schon vor Ort und unterhalten sich mit Sarah oder Evelyn. Sie begrüßen sich mit Umarmungen und vertreiben sich die Zeit, bis die Hauptperson des Abends dazukommt: Anna-Lena von Hodenberg.

Anna-Lena von Hodenberg ist Journalistin und Mitgründerin von HateAid, einer gemeinnützigen Organisation, die sich gegen Hassrede im Netz einsetzt und Betroffene unterstützt.

Im Raum ist ein Sitzkreis aus verschiedenen Hockern aufgebaut. Alle nehmen Platz, wo sie möchten. Auch für Anna-Lena von Hodenberg und der Moderatorin des Abends, Deniz Greschner, gibt es keine vorgesehenen Plätze. Das ist bewusst so gewählt. „Wir versuchen, keine Unterschiede spürbar zu machen“, erklärt Evelyn.

Anna-Lena von Hodenberg erzählt von ihren Anfängen bei Campact, als Campact noch hauptsächlich eine Plattform für Umweltschutz war. Und wie sie mehr bewegen wollte und daher auf den Entschluss kam, etwas Eigenes zu gründen. Die Menschen hören gespannt zu. Ein paar machen sich Notizen.

Der Kontakt zu den Menschen

Evelyn und Sarah wollen mit ihrer Arbeit die Menschen persönlich erreichen und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Dafür sind ihnen drei Aspekte wichtig: Einladungen, Öffnungen und Offenheit. „Auf der einen Seite laden wir ein, Dinge zu öffnen. Auf der anderen Seite bringen wir aber auch eine gewisse Offenheit mit, sodass sich Dynamiken ergeben können“, erklärt Sarah.

Der Kontakt zu den Menschen sei besonders wichtig für ihre Arbeit als Raum für künstlerische Forschung. Und daher sei es wichtig, eine Einladung an alle auszustellen – egal von wo und egal wie alt. So hat Frappanz beispielsweise schon Workshops für Kinder und ihre Eltern angeboten. Der Verein hat auch eine Kooperation mit der Kita Lange Straße, wo die beiden Frauen zuletzt den lokalen Verein Village e.V. mit der Kita verbunden haben, um die Umgestaltung der Kita zu verwirklichen. Auch mit dem Eugen-Krautscheid-Haus in Dortmund haben die beiden Kulturarbeiterinnen bereits kooperiert und dort mit demenz-erkrankten Frauen gearbeitet.

„Weil wir den Kontakt halten zu Menschen im Quartier und mit Menschen Kooperationen eingehen, ob für ein Konzert oder mit einer Kita, bleiben wir in unseren Forschungsfragen an der Lebensrealität der Menschen“, erklärt Sarah.

Das Gespräch wird geöffnet

Der moderierte Teil des Termins mit Anna-Lena von Hodenberg geht zu Ende. Die Gäste stehen auf, schnappen frische Luft. In der Zwischenzeit stellen Evelyn und Sarah Getränke und vegane Snacks bereit. Jetzt beginnt die offene Runde des Termins. Zuerst bilden sich ein paar kleine Trüppchen, die sich untereinander austauschen. Es geht in den Gesprächen um soziale Medien und Bildschirmzeit.

Nach einer Weile bildet sich wieder ein Sitzkreis. Dieses Mal ist er kleiner und die Gäste sitzen noch näher aneinander. Die Themen wechseln sich ab: Schulkinder und digitale Welten, Sozialisierung, Künstliche Intelligenz und Maßnahmen, die die Teilnehmenden selbst treffen können, um gegen Hassrede und Hetze vorzugehen, alles ist dabei. Die Stimmung ist angeregt und ausgelassen. Die Tür zur Straße ist offen. Hin und wieder gehen Menschen an der Fensterfront des Raumes vorbei und gucken interessiert hinein.

Es ist 22.26 Uhr, als Anna-Lena von Hodenberg sich verabschiedet. Mit ihr gehen auch viele von denen, die noch dabei waren. Es bleibt eine kleine Runde an Gästen übrig, die sich nun über die Erkenntnisse des Abends austauscht. Die Resonanz ist durchweg positiv. Auch Evelyn und Sarah sind sichtlich erfreut über den Verlauf des Abends und was sie gelernt haben.

Beitragsbild: Johannes Schriek