Angefangen als einfache Straßenfußballliga, ist die Nordstadtliga inzwischen eine feste Größe in der Dortmunder Nordstadt. Möglich machen das ein gutes Konzept und ganz viel Engagement. Ein Besuch auf den Plätzen des Stadtteils.

Die Luft ist klirrend kalt an diesem Wintertag in der Dortmunder Nordstadt. Auf dem Kunstrasenplatz zwischen Industriegebiet und Fredenbaumpark tummeln sich rund 30 Mädchen. An der Strafraumgrenze sammeln sie sich. Heute steht Torschüsse üben auf dem Programm. Während die anderen Kinder noch darüber diskutieren, wer ins Tor darf, hat sich Abeer schon einen Ball geschnappt und sichzwischen die zwei Pfosten gestellt. „Worauf wartet ihr?“, ruft sie ihren Mitspielerinnen entgegen. Die 11-Jährige weiß, was sie will und zeigt den anderen, wo es langgeht. Im Tor steht sie am liebsten, aber auch auf dem Feld behält sie den Überblick. Abeer ist eine „Queen“. Gemeinsam mit den anderen Mädchen gehört sie zu den „Nordstadtliga Queens“.

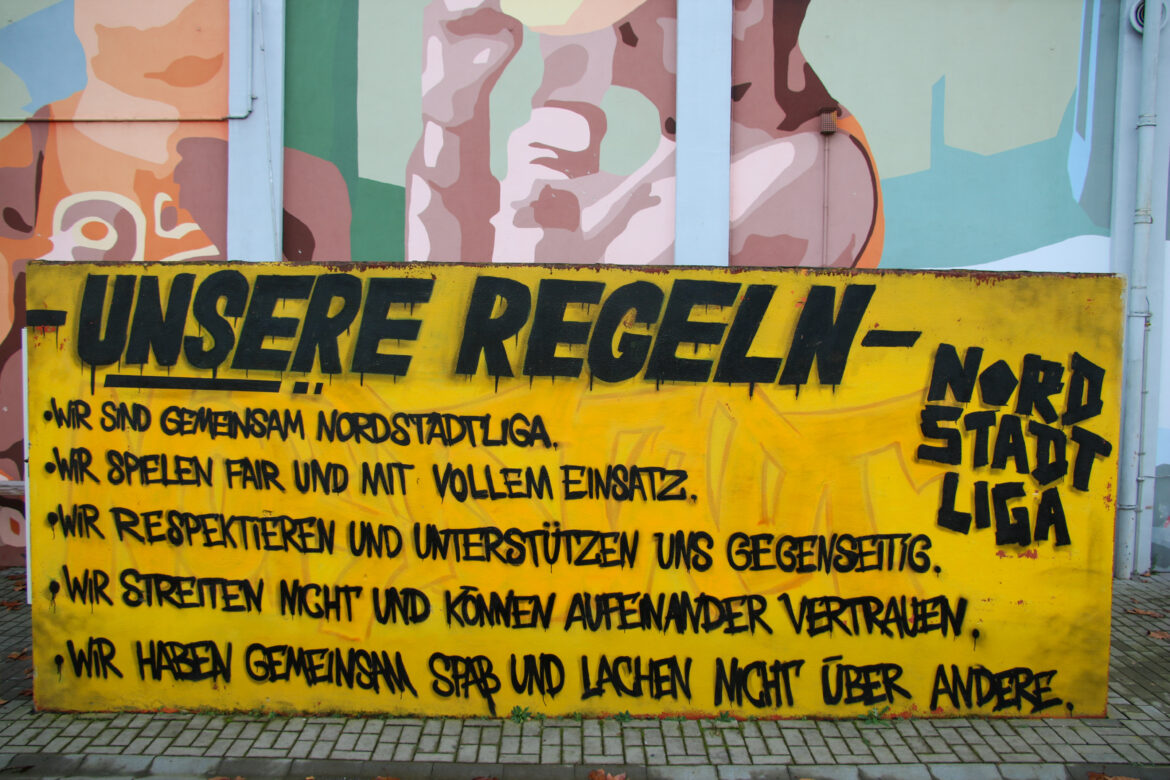

Die Queens sind keine klassische Fußballmannschaft. Sie sind Teil der „Nordstadtliga“, einer Straßenfußballliga in derDortmunder Nordstadt. Bei dem sozialen Projekt geht es um viel mehr als nur Fußball spielen. „Durch Fußball lernen die Kinder und Jugendlichen gesellschaftliche Werte und Normen“, sagt Projektkoordinator Mirza Demirović. Die Spielerinnen kommen aus unterschiedlichen Gruppen, aber spielen alle nach denselben Regeln – den Regeln der Nordstadtliga.

Das Projekt Nordstadtliga: Probleme anerkennen und weiterdenken

Der Stadtteil im Dortmunder Norden besitzt eine große ethnische und religiöse Vielfalt. Er ist gekennzeichnet durch Armut und eine hohe Bevölkerungsdichte. „Wer in der Dortmunder Nordstadt lebt, lebt mit einem Stigma“, sagt Professor Dierk Borstel. Der Sozialwissenschaftler lehrt an der Fachhochschule Dortmund und begleitet das Projekt der Nordstadtliga wissenschaftlich. Wer in dem Stadtteil aufwächst, hat laut Borstel später einen Nachteil, beispielsweise auf dem Wohnungs- oder Arbeitsmarkt. Darüber hinaus sind viele der Kinder- und Jugendlichen von Rassismus betroffen.

Borstel ist es wichtig, diese Probleme zu benennen, auch wenn die Nordstadtliga den Fokus nicht auf diese legt. „Die Nordstadtliga guckt nicht nur auf die Probleme, sondern erkennt diese an und sagt: Das sind eben einfach Kinder.“ Über 300 Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen nutzen die Angebote regelmäßig. Dazu gehören nicht nur ein aktiver Spielbetrieb und freie Trainings in den Parks und auf den Bolzplätzen der Nordstadt, sondern auch die Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort.

Fußball ist Abeers Leidenschaft

So ist auch Abeer vor zwei Jahren auf die Nordstadtliga gekommen. „Da war ich in der Fußball-AG meiner Schule. Wir haben hier regelmäßig geübt und trainiert, da war der Platz noch rot“, sagt sie und zeigt auf den Kunstrasenplatz, der früher ein Ascheplatz war. Die AG leitet die Trainerin der Queens: Henrike Deitert. Sie hat gemerkt, dass Abeer Spaß am Spiel hat und hat sie auf die Queens aufmerksam gemacht. Inzwischen ist Abeer fast jeden Tag in der Woche hier oder an den anderen Spielorten der Nordstadtliga.

Während sich die Mädchenmannschaft der Queens nur regelmäßig zum Training trifft, gibt es in der Nordstadtliga auch einen aktiven Spielbetrieb. An wöchentlichen Spieltagen kicken dort Jungs und Mädchen aller Altersklassen gegeneinander und halten die Ergebnisse in einer Tabelle fest. Abeer ist im „FC Syrien“. Den Namen haben sie sich selbst gegeben, denn im Spielbetrieb organisieren sich die Kinder und Jugendlichen selbst. Abeer spielt gemeinsam mit ihren Geschwistern in einem Team. „Außer meine große Schwester, die mag es nicht, Fußball zu spielen“, erzählt Abeer.

Als Abeer jünger war, ist die Famile vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen und über die Türkei nach Dortmund gekommen. „Ich wohne schon fast mein ganzes Leben lang hier“, sagt Abeer. Sie ist großer Fan von Borussia Dortmund. Ihr Lieblingsspieler: der Torwart Gregor Kobel. Abeer mag es, in der Dortmunder Nordstadt zu wohnen, aber sie kennt auch die negativen Seiten: „Besonders am Nordmarkt gibt es viele Leute, die betrunken sind, das gefällt mir nicht.“

Die Kinder da abholen, wo sie sind

Die Nordstadtliga soll ein sicherer Ort für die Kinder sein. „In der Nordstadt gibt es genug negative Vorbilder“, sagt Mirza Demirović. Die Sozialarbeiter*innen des Projektes sind weit mehr als nur Aufsichtspersonen. Für viele der Kinder sind sie eine wichtige Anlaufstelle. „Mit fast jedem Mitarbeiter kann man über alles reden, auch über Geheimnisse und so“, sagt Abeer und grinst.

Einer davon ist Okan Özbek. Er hat soziale Arbeit studiert und ist „Streetworker“ der Nordstadtliga. Er trifft die Kinder dort, wo sie unterwegs sind. An einem normalen Arbeitstag läuft er zu Fuß durch den Stadtteil und schaut, wo was los ist. Heute ist er nicht unterwegs, sondern leitet eine AG auf dem Platz des Nordstadtligastadions.

„Wichtig ist: Ihr bleibt zusammen und lauft ein Tempo“, rufter über den Platz. Wenige Sekunden später sprinten die zehn Kinder der Libellengrundschule los und laufen einander davon. Lachend zuckt er die Schultern: „Das habe ich erwartet.“ Er läuft auch los und dreht ein paar Runden mit den Kindern.

„Für die Kids ist es erstmal nur Sport, die toben sich aus“, sagt er. Dass das Projekt auch bestimmte Werte vermittelt und Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinderhat, zeige sich erst später.

Aufgewachsen in der Nordstadt: Viertelgestalter

Özbek weiß, wovon er spricht. Er war selbst auf derselben Grundschule wie die Kinder, die heute zu seiner AG gekommen sind. Geboren ist er in Baden-Württemberg, seine Eltern waren aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Von einem konservativen Dorf im Süden Deutschlands ist er mit zehn Jahren in die Dortmunder Nordstadt gezogen – eine Umstellung. „Es war nicht so, dass es für mich direkt negativ war, aber es war gewöhnungsbedürftig“, beschreibt er seine Ankunft in der Stadt.

Er habe als Kind Erfahrungen gemacht, die viele Kinder, die heutzutage in der Nordstadt aufwachsen, auch kennen. Viele Eltern, die nach Deutschland eingewandert sind, würden beispielsweise das Schulsystem gar nicht kennen. Weitere Ansprechpersonen zu haben, kann dann helfen. Ein Angebot wie das der Nordstadtliga hätte er in seiner Jugend auch gut gefunden, sagt er. Özbek möchte den Kindern eine Perspektive geben.

Wissenschaftlich könne man Personen wie Okan als „Viertelgestalter“ bezeichnen, erklärt Professor Dierk Borstel. Dabei handelt es sich um Menschen, die aus den Milieus heraus erwachsen und an denen sich junge Menschen orientieren können. Sie hätten ein anderes Verständnis, auch auf emotionaler Ebene. „Das sind Sachen, die kannst du nicht lernen“, sagt Borstel. Die Nordstadtliga biete einen „Safe Space“ für viele der Kinder. „Der Ball in der Mitte ist nur der Anlass“, so Borstel.

Die Nordstadtliga: Ein Ort für alle

Özbek hockt an der Seitenlinie, neben ihm ein kleiner Junge. Der Junge will nicht mehr spielen, weil sein Team wahrscheinlich verlieren wird. Okan nimmt sich Zeit, einfühlsam redet er auf ihn ein. Versucht, ihn davon zu überzeugen, es noch einmal zu probieren – und er hat Erfolg. „Man muss wissen, auf welche Knöpfe man drücken muss“, sagt Özbek. Das gilt auch für die Kinder und Jugendlichen, an die im Vergleich zu Gleichaltrigen schwieriger heranzukommen ist.

Dass auch diese Teil der Nordstadtliga sein dürfen, war auch Professor Dierk Borstel wichtig. „Das Projekt soll viele von denen erreichen, die andere nicht erreichen – die, die richtig Scheiße bauen und die, die möglicherweise schon auf ganz anderen Pfaden sind.“ Auch denen müsse man eine Chance geben, allerdings gekoppelte an bestimmte Werte, an die Regeln der Nordstadtliga. Die Mitarbeiter*innen seien dabei wichtige Vorbilder.

Erfahrungen für die Zukunft

Bei den Queens pfeift Trainerin Henrike Deitert das Abschlussspiel an. Abeer steht mal wieder im Tor. Das hält sie nicht davon ab, bis zur Mittellinie vorzulaufen. „Leute, ihr müsst euch bewegen“, ruft sie über den Platz. Das gegnerische Team bekommt den Ball und schon ist Abeer wieder Richtung Tor unterwegs. Auf dem Fußballplatz fühlt sich die Sechstklässlerin wohl – solange alle fair spielen. Das ist aber nicht immer so. Genervt wechselt sie sich aus: „Ich möchte nicht so mit denen spielen, wie sie gerade spielen. Die wollen immer nur, dass alle spielen, die gut sind und die nicht so Guten lassen die draußen auf der Bank“, erklärt sie.

Dierk Borstel ist überzeugt davon, dass die Kinder die Werte und Erfahrungen der Nordstadtliga mitnehmen und im Laufe ihres Lebens mittragen. „Sowas vergessen die nicht“, sagt er. Dass es mit den Queens einen Ort nur für Mädchen gibt, findet er sehr gut. „Wir haben dort Mädchen drin, die sonst wenig Freiräume haben“, erklärt Borstel. Junge Mädchen wie Abeer, die als Muslimin Hijab tragen, haben laut Borstel in der Gesellschaft ein Problem. Bei den „Queens“ sind alle Willkommen. „Ich fühle mich hier wohl“, sagt Abeer.

Wenn sie mit den Jungs zusammenspielt, sei es manchmal anders als mit den anderen Mädchen, erzählt sie. Manchmal bekomme sie da auch Sprüche zu hören: „Die sagen dann: Du kannst nicht spielen, du gehörst eigentlich in die Küche.“ Nicht immer bekommen die Sozialarbeiter*innen solche Kommentare mit.

Häufig handle es sich dabei um gefestige Rollenbilder, sagt Professor Dierk Borstel. Diese aufzubrechen, brauche Zeit und viel Feingefühl. Dass Fußball ein Sport für alle ist, würden die Streetworker den Kindern regelmäßig mit auf den Weg geben.

Abeer lässt sich von den Sprüchen nicht abbringen, sie weiß, was sie kann. „Letztens habe ich einen Elfmeter geschossen und alle dachten, ich kann nichts, weil ich ein Mädchen bin. Dann habe ich links in den Winkel geschossen und die waren dann alle leise“, sagt sie triumphierend.

Einen Pokal für respektvolles Verhalten

Zwei Wochen später steht Abeer zusammen mit den anderen Mitgliedern ihres Teams „FC Syrien“ im Flutlicht des Nordstadtligastadions. Dass es unerlässlich regnet, stört heute niemanden. Sie umringen Abeer, die stolz einen goldenen Pokal in den Händen hält. Dabei hat ihre Mannschafft weder ein Spiel noch die Saisonwertung gewonnen.

Wer sich an die Regeln der Nordstadtliga hält und darüber hinaus besonders respektvoll im Team und mit den Gegner*innen umgeht, wird belohnt: Einmal im Jahr wird der Respektpokal der Nordstadtliga vergeben. „Über die Saison werden Respektpunkte gesammelt“, erklärt Projekt-Koordinator Mirza Demirović. Wichtig sind dabei die sportlichen Werte, wie Fouls, Courage, Rote Karten und Ehrlichkeit. Aber auch auf Pünktlichkeit und Selbstorganisation kommt es an.

In der Altersklasse U12 geht der Pokal in diesem Jahr an Abeer und ihr Team FC Syrien. „Ich bin so aufgeregt“, sagt Abeer. Der Grund für die Aufregung ist nicht nur der Pokal, sondern auch der Preis, den sie für ihr respektvolles Verhalten bekommen haben. Es sind Karten für das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona. Darüber freut sich Abeer besonders. „Heimspiele auf die Eins“, sagt sie. Sie war schon mehrmals mit der Nordstadtliga im Stadion, auch zusammen mit ihrem Vater.

Fußball hat im Ruhrgebiet eine besondere Bedeutung

Möglich macht das die Zusammenarbeit der Nordstadtliga mit dem BVB. Dessen Stiftung unterstützt die Liga seit mehreren Jahren. Dass das Projekt so gut funktioniere, liege auch an der besonderen Bedeutung von Fußball im Ruhrgebiet und in Dortmund, erklärt Professor Dierk Borstel. Die Stadionbesuche stünden auch für Integration in die Mitte der Gesellschaft: „Es gibt eine gemeinsame Klammer, die heißt Dortmund, die heißt BVB – und ein Signal an die Kinder: Toll, dass ihr da seid.“

Das Projekt habe sich einen gesellschaftlich-politischen Rückhalt in der Stadt erarbeitet. Borstel sieht in der Nordstadtliga die Qualität, die Dortmunder Nordstadt entscheidend zu verändern. „Weil das eine identitätsstiftende Geschichte ist, die werte- und respektgebunden ist“, sagt er.

Nordstadtliga: Ein preisgekröntes Projekt

Nicht nur in Dortmund kommt das Projekt gut an, auch deutschlandweit findet es Aufmerksamkeit. Im November 2024 wurde die Nordstadtliga mit dem Waltraud-Netzer-Jugendpreis des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ ausgezeichnet. Der Preis ehrt Jugendprojekte, die die Entwicklung einer lebendigen Demokratie fördern.

Okan Özbek freut sich über die Anerkennung der Arbeit, die er und seine Kolleg*innen leisten. „Sowas führt dazu, dass man weitermacht“, sagt er. Häufig würden soziale Projekte wie dieses nicht genug wertgeschätzt. Das sei aber wichtig, damit sie bestehen können. Er hofft, dass die Nordstadtliga in Zukunft noch viele weitere Kinder des Stadtteils erreicht und so bei der Entwicklung und Wertebildung hilft. Auch Abeer möchte in der kommenden Saison wieder mit dem FC Syrien auf dem Platz stehen und ihr Können unter Beweis stellen. Immer mit einem besonderen Blick darauf, dass alle mal mitspielen dürfen.

Fotos: Merle Sophie Rickers