Jede Google-Suchanfrage, jede E-Mail, jedes gestreamte Video verbraucht Energie. Das Internet ist für einen relevanten Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß verantwortlich. Wie zukunftsfähig ist unser digitaler Lebensstil?

Markus Isenburg steht vor einer dicken Stahltür. Öffnen kann er sie nur mit seinem Dienstausweis und einem vierstelligen Zahlencode. Sicher tippt er die Ziffern auf dem Nummernpad ein. Mit einem kräftigen Ruck zieht er die Stahltür auf – dahinter liegt die nächste. Auch verriegelt. Was sich hinter diesen Türen verbirgt, ist genauso gut gesichert wie die Goldbarren im Keller einer Bank. Hier liegen Daten. Unsere Daten. Markus Isenburg arbeitet für das Dortmunder Unternehmen Dokom21, einen der größten Betreiber von Rechenzentren in NRW.

Isenburg öffnet die zweite Tür. Dahinter erstreckt sich ein langer Gang. Rechts und links davon Zellen, gesichert durch dicke Gitterwände. In jeder Zelle stehen Server. Unscheinbare schwarze Schränke, aus denen hunderte Kabel wachsen. „Im Grunde ist das hier wie ein Zimmer im Studentenwohnheim“, sagt er. „Wir bieten hier Fläche zum Mieten. Nur gesichert, mit Strom und gekühlt.“

Rechenzentren: Das Rückgrat des digitalen Lebens

In Rechenzentren liegen digitale Daten. Fotos, Emails, Videos. Kurz: Alles, was gestreamt oder in der Cloud gespeichert wird. In den Rechenzentren von Dokom21 lagern Daten der und der Stadt Dortmund. Zu sehen ist von diesen Daten normalerweise nichts. Sie bleiben abstrakt. Doch in einem solchen Rechenzentrum wird das physische Ausmaß unseres digitalen Lebens greifbar. Dokom21 betreibt drei Rechenzentren im Ruhrgebiet. Riesengroße Hallen voll mit Servern auf insgesamt 4600 Quadratmetern.

Der Betrieb dieser Rechenzentren, das Speichern, Abrufen und Verarbeiten der Daten kostet Energie – und setzt CO2 frei. Laut einem Bericht der internationalen Energieagentur hatten alle Rechenzentren der Welt 2021 einen Stromverbrauch von 500 bis 650 Terawattstunden. Das ist etwa so viel, wie ganz Deutschland in einem Jahr an Strom benötigt. Rechnet man den Betrieb aller Smartphones, Computer, Fernseher und Tablets dazu, kommt eine ganze Menge Energie obendrauf: Bis zu zwölf Prozent des globalen Strombedarfs brauchen das Internet und unsere digitalen Geräte. Der CO2-Ausstoß ist vergleichbar mit dem des weltweiten Flugverkehrs.

Wie groß ist unser digitaler Fußabdruck?

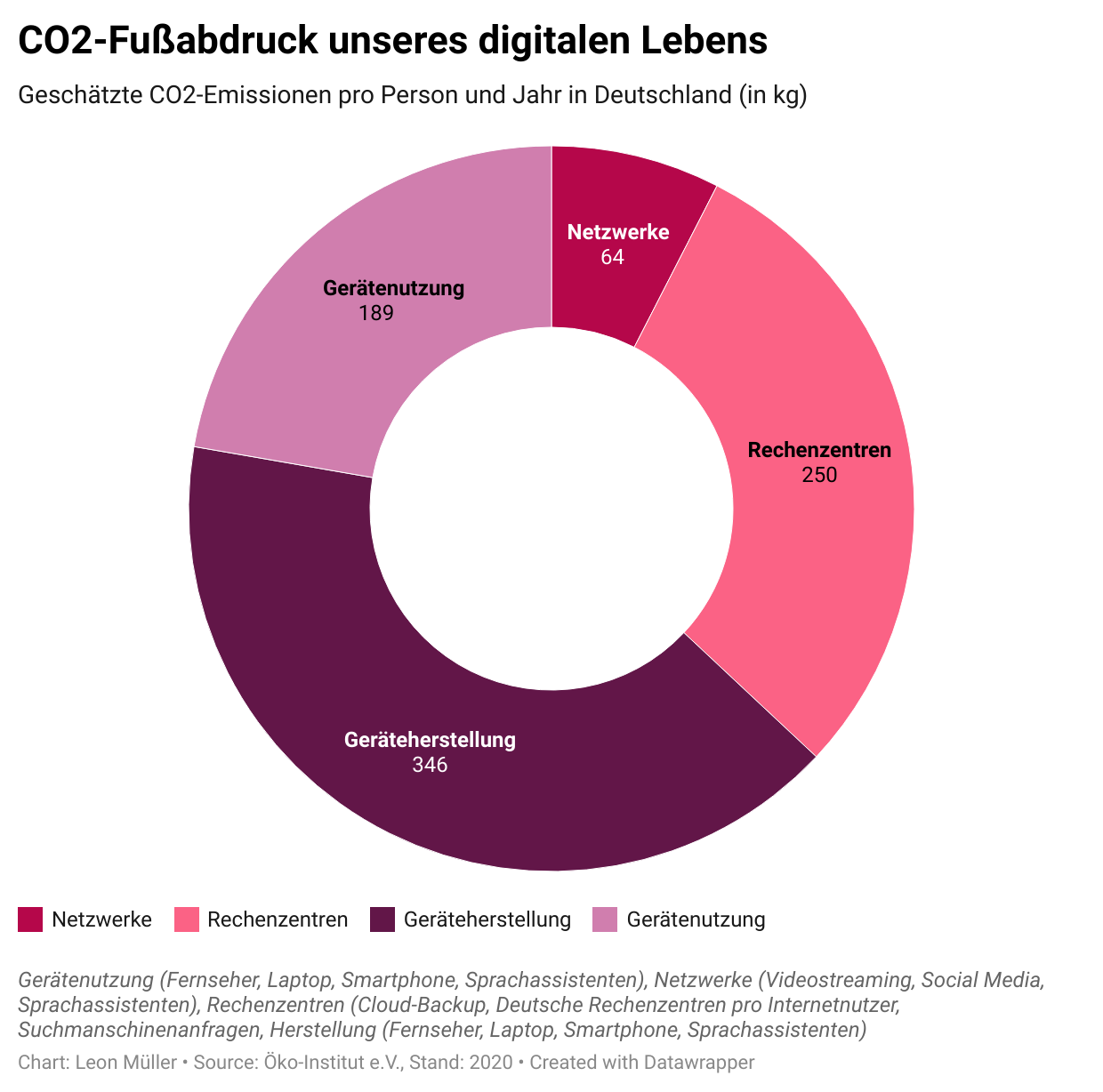

Jeder Mensch, der ein digitales Gerät besitzt und das Internet nutzt, hat einen individuellen, digitalen CO2-Fußabdruck. „Durch unseren Digitalkonsum, also unsere technischen Geräte und deren Stromverbrauch, verursacht jeder Deutsche etwa eine Tonne CO2 im Jahr“, sagt Jens Gröger. Er ist Senior Researcher am Öko-Institut in Berlin und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema „Nachhaltige Digitalisierung“. Insgesamt verursacht jede*r Deutsche im Schnitt elf Tonnen CO2 pro Jahr. „Trotzdem ist die CO2-Menge des Digitalkonsums nicht vernachlässigbar“, erklärt er. „Um bis 2045 klimaneutral zu werden, dürfen wir pro Person insgesamt nur eine Tonne CO2 ausstoßen“, sagt Gröger. Die Menge an CO2, die dafür jede*r im Jahr ausstoßen dürfte, verbrauchen wir also allein durch unsere digitale Aktivität. „Wenn ich mir als Privatmensch meinen Digitalkonsum anschaue, entstehen die größten Emissionen bei der Herstellung der Geräte“, sagt Jens Gröger.

Ein Handy, einen Laptop oder einen Fernseher herzustellen, verbraucht viel Energie. Die meisten Emissionen entstehen bei der Rohstoffgewinnung und der Produktion von Halbleitern Halbleiter sind das Basismaterial für Mikrochips und damit zentraler Baustein in allen technischen Geräten. Ein Smartphone zum Beispiel braucht laut Gröger in der Herstellung 100 Kilogramm CO2 und durch den Stromverbrauch fünf Kilogramm CO2 im Jahr. „Ich kann also ein Smartphone 20 Jahre lang nutzen, damit ich in der Nutzungsphase genauso viel CO2 wie in der Herstellungsphase verbrauche“, sagt Gröger. „Es bringt daher gar nicht so viel, das Handy nachts auszuschalten, um Energie zu sparen. Ich kann vor allem dadurch sparen, dass ich mir nicht alle zwei Jahre ein neues Handy kaufe.“ Um effektiv etwas gegen den eigenen digitalen CO2-Fußabdruck zu unternehmen, sei das Einkaufsverhalten der einzig wirksame Hebel. „Ich muss weniger Geräte kaufen, oder noch besser: gebrauchte Geräte kaufen.“

Speichern in der Cloud verbraucht viel Energie

Aber: „Die größten Baustellen liegen bei den Rechenzentren und in der Digitalwirtschaft“, sagt Gröger. „Der Trend geht dahin, dass die Menschen immer mehr Dienstleistungen in die Cloud verschieben.“ Dort seien die verfügbaren Ressourcen beliebig groß. Die Nutzer*innen hätten das Gefühl, unendliche Rechenkapazität zur Verfügung zu haben. „Es gibt für das Individuum keinen Grund, sparsam mit den Ressourcen umzugehen“, sagt er. „Dadurch werden die Rechenzentren immer größer und benötigen immer mehr Energie. Das wird zu einem echten Problem.“ Anders als bei privaten Handys und Fernsehern macht die für die Herstellung benötigte Energie der Rechenzentren nur einen kleinen Teil des Gesamtbedarfs aus. „80 Prozent der CO2-Emissionen der Rechenzentren werden durch den täglichen Betrieb verursacht“, sagt Gröger.

Im Rechenzentrum von Dokom21 dröhnt es wie neben einer Flugzeugturbine. „energetlisch tun wir, was möglich ist“, sagt Markus Isenburg und meint damit: „Neben hocheffizienter Technik nutzen wir hier 100 Prozent Ökostrom.“ Der Lärm im Gang zwischen den Servern stammt von Kühlaggregaten. Sie arbeiten rund um die Uhr gegen die Hitze der vielen tausend Prozessoren an. Denn Rechnen bedeutet auch, Strom in Wärme umzuwandeln. Damit die Server nicht überhitzen und Schaden nehmen, müssen sie gekühlt werden. „Wir kühlen hier auf 25 Grad runter, weiter nicht. Früher war es kälter“, sagt Isenburg. „Trotzdem verbraucht die Klimaatisierung viel Strom.“

Computer-Abwärme könnte man zum Heizen nutzen

Die Hitze, die beim Rechnen der Computer entsteht, erzeugt Abwärme. Diese Abwärme birgt ein großes Potenzial, wenn es darum geht, Rechenzentren effizienter zu machen, sagt Professor Stephan Ramesohl. Er ist Co-Leiter des Forschungsbereichs Digitale Transformation am Wuppertal Institut. „Diese Abwärme der Rechenzentren muss man nutzen. In Schweden wird diese Wärme schon häufig zum Heizen verwendet“, sagt er. Schweden ist Vorreiter, wenn es darum geht, die Abwärme des digitalen Lebens zu nutzen. Allein in Stockholm sind aktuell 30 Rechenzentren an das Fernwärmenetz angeschlossen und heizen so Tausende Wohnungen.

„Bisher haben viele Rechenzentren im Dunkeln operiert. Niemand wusste, wieviel Strom die wirklich brauchen.“

Deutschland nutzt die Abwärme der Rechenzentren kaum. Doch auch hier hat die Politik den riesigen Energiebedarf der Rechenzentren bemerkt und ihr Potential für die Wärmewende erkannt. Ein neues Gesetz soll Regeln dafür schaffen, die Energie in Rechenzentren effizienter zu nutzen. Es soll erstmals Mindeststandards für deren Energieeffizienz festlegen. „Das Energieeffizienzgesetz ist eine gute Nachricht“, sagt Jens Gröger vom Öko-Institut. „Bisher haben viele Rechenzentren im Dunkeln operiert. Niemand wusste, wieviel Strom die wirklich brauchen.“ Mit dem neuen Gesetz müssen Rechenzentren erstmals angeben, wieviel Strom sie verbrauchen. „Das gab es vorher nicht“, sagt Gröger. Neben der Transparenz schreibt das Energieeffizienzgesetz auch vor, dass Rechenzentren die Abwärme nutzen müssen.

Dokom21 verwertet die Wärme der Server bisher nicht. „Wir würden diese Abwärme unserer Rechenzentren gerne nutzen“, sagt Markus Isenburg. „Aber wir sind hier in einem Gewerbegebiet, hier ist zum Beispiel kein Fernwärmenetz. Wo sollen wir hier unsere Wärme einspeisen?“ Wie die Rechenzentren von Dokom21 liegen die meisten etwas außerhalb. „Es fehlt einfach die Infrastruktur“, sagt Isenburg. Den Ausbau des Fernwärmenetzes regelt das Energieeffizienzgesetz nicht. Aktuell ist knapp jede siebte Wohnung an das Fernwärmenetz angeschlossen – das möchte die Bundesregierung verbessern. „Mittelfristig“, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium.

Grüner Strom zum Rechnen

Auch Stephan Ramesohl sieht die Hauptverantwortung für die Abwärmenutzung nicht bei den Betreibern der Rechenzentren. „Bisher ist die Wärmenutzung nicht an den Rechenzentren, sondern am Unvermögen der Kommunen gescheitert“, sagt er. „Wir brauchen dort eine Wärmewende mit strategischer Planung und Ausbau von Wärmenetzen.“ Genauso wichtig sei aber die Frage, womit die Server betrieben werden. „Wir brauchen dafür sauberen Strom“, sagt Ramesohl. Heißt: Strom aus erneuerbaren Energien. Nur damit können Rechenzentren annähernd CO2-neutral arbeiten. „Die großen Player sind da schon sehr weit“, sagt er.

Die großen Player – das sind Google, Amazon und Microsoft. Alle drei Tech-Giganten betreiben eigene Rechenzentren auf der ganzen Welt. „Die haben den Trend um Nachhaltigkeit erkannt“, sagt Jens Gröger. Alle drei Unternehmen setzen seit Jahren auf erneuerbare Energien. Google deckt nach eigenen Angaben seit 2021 100 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs durch den Kauf erneuerbarer Energien ab. Amazon will bis 2025 so weit sein. Ob diese Unternehmen aber wirklich so klimaneutral arbeiten, wie sie in ihren Nachhaltigkeitsberichten schreiben, bezweifelt Gröger. „Das sind Werbeaussagen. Wie sie zu dieser Aussage kommen, ist sehr intransparent“, sagt er. „Wenn ich Klimaneutralität dadurch erreiche, dass ich anderen Leuten Geld zahle, damit sie ein Naturschutzgebiet nicht abholzen und ich dafür eine CO2-Gutschrift erhalte, ist das sehr fragwürdig.“

Personalisierte Werbung verbraucht ein Prozent der Energie weltweit

Die großen Player hätten noch ein ganz anderes Problem, meint Stephan Ramesohl. „Es macht keinen Sinn, sauberen Strom in Rechenzentren zu stecken, die Quatsch rechnen“, sagt er. „Ein großer Teil der weltweiten Rechenkapazität wird genutzt, um Daten für personalisierte Werbung zu verarbeiten. Die sind Teil des Konsums und damit per se nicht nachhaltig. Das wird auch nicht besser, wenn dafür Wind- oder Sonnenstrom genutzt werden.“

Um gezielte Werbung anbieten zu können, tragen Google, Amazon und Co. Daten aus vielen verschiedenen Quellen zusammen. Das ist energieintensiv – und das Geschäftsmodell der Tech-Giganten. Dass es über die Energiebilanz der personalisierten Werbung bisher keine konkreten Zahlen gibt, wundert daher nicht. Etwa ein Prozent des gesamten Energieverbrauchs auf der Erde geht für personalisierte Online-Werbung drauf, schätzt ein Bericht des Global Action Plan. Mit jedem Klick auf eine Website lösen wir eine Reihe von Echtzeitangeboten aus, mit denen Marken untereinander konkurrieren, welches Angebot uns angezeigt wird. Das System errechnet, welche Werbung wir sehen und welche nicht. Dieses Auktionssystem führt laut dem Global Action Plan dazu, dass der Großteil der Energie effektiv verschwendet wird.

Der Kauf einer Ware ist online nur wenige Klicks von unserer personalisierten Werbung entfernt. Das ist bequem und bewirkt, dass wir mehr kaufen, als wir brauchen. Auch das ist eine Folge der Digitalisierung. Anders, als man zunächst erwarten könnte, führen digitale Technologien nämlich nicht unbedingt zu Energieeinsparungen. Zumindest nicht, wenn wir dadurch mehr nutzen und konsumieren. Rebound-Effekt wird das genannt. „Wenn Carsharing dazu führt, dass ich, bloß weil es regnet, nicht mehr zur U-Bahn laufe, sondern in das Carsharing-Auto vor der Tür einsteige, ist das ein Mehrkonsum“, sagt Jens Gröger. „Die Digitalisierung fördert diesen Mehrkonsum.“

Nachhaltige Digitalisierung braucht eine neue Digitalpolitik

„Wir sind Teil einer datengetriebenen Konsummaschine. Wir könnten aber auch Teil eines sehr transparenten Kaufprozesses sein.“

Wird der Ball der nachhaltigen Digitalisierung damit wieder zu den Konsument*innen zurückgespielt? Müssen wir einfach weniger shoppen, weniger streamen? Nein, sagt Stephan Ramesohl. Zumindest nicht ausschließlich. „Dieses Totschlagargument – der Markt bedient das, was die Menschen kaufen, also entscheiden am Ende die Menschen – ist grober Unfug. Man darf die Verantwortung für Klimaschutz und Nachhaltigkeit nicht komplett auf den Einzelnen abwälzen. Wir sind in unseren Entscheidungen im digitalen Raum als Konsument*innen nicht frei.“ Wenn wir frei wären, hätten wir alle Informationen über ein Produkt, es gäbe Filter, die ökologische Produkte herausfiltern können und wir hätten eine Politik, die umweltschädliche Produkte konsequenter aussortiert, meint Ramesohl. „Wir sind Teil einer datengetriebenen Konsummaschine. Wir könnten aber auch Teil eines sehr transparenten Kaufprozesses sein.“

Statt die Entscheidung für klimafreundliches Verhalten den Verbraucher*innen aufzubürden, bräuchten wir bessere digitale Infrastruktur und mehr Transparenz, meint Ramesohl. „Das können wir Privatleute nicht beeinflussen und die kommerziellen Akteure haben kein Interesse daran. Das heißt: Wir brauchen eine Politik für digitale Nachhaltigkeit“, sagt er. „Umweltpolitik und Digitalpolitik müssen zusammen gedacht werden. Das ist ein neuer Politikansatz.“

Beitragsbild: Lutz Kampert/Dokom21