Fast jeder Mensch wird im Leben mindestens eine wichtige Person verlieren. Um nach einem Todesfall weitermachen zu können und wieder zurück ins Leben zu finden, gibt es Notfallseelsorger*innen. Eine von ihnen ist Nicole Heise aus Dortmund.

Wenn Nicole Heises Handy klingelt, steht bei jemandem die Welt auf dem Kopf. Ein Leben gerät aus den Fugen, weil ein anderes vorbei oder plötzlich ganz anders ist. Das erzählt die Dortmunderin in der Sakristei der St. Patrokli-Kirche, einer kleinen katholischen Kirche mitten in Dortmund-Kirchhörde. Heise trägt ein lilafarbenes Poloshirt, darüber eine violette Jacke mit reflektierenden Streifen und einem großen Klettschild mit der Aufschrift „Notfallseelsorge Dortmund“ auf dem Rücken.

Nicole Heise ist eine von etwa 8500 Seelsorger*innen in Deutschland. Einige von ihnen sind fest bei einer Gemeinde angestellt, andere arbeiten wie Heise ehrenamtlich. Sie werden immer dann alarmiert, wenn Rettungskräfte mit Menschen zu tun haben, die gerade eine psychisch belastende Situation erleben. „Wir unterstützen diese Menschen in dieser größten Not, in dieser schlimmsten Situation dabei, mit ihrer Trauer umzugehen, um in den ersten Minuten zurechtzukommen“, sagt Heise. Wenn ein Anruf kommt, muss sie schnell sein: die Notfall-Tasche holen, die Arbeitsjacke anziehen und dorthin fahren, wo ihr Beistand benötigt wird.

„Das sind Akutsituationen“, erklärt Heise. Meistens finden die Einsätze bei den Betroffenen zu Hause statt. „Wenn jemand zu Hause verstirbt und der Angehörige nicht mit der Situation zurechtkommt, sind wir da.“ Auch nach Verbrechen, Suiziden und schweren Unfällen werden Seelsorger*innen oft alarmiert, um die Angehörigen zu betreuen. Außerdem unterstützen sie die Polizei nach besonders belastenden Einsätzen und dabei, Todesnachrichten zu überbringen. „Wir helfen den Betroffenen, diese Krisen besser zu überstehen“, sagt Heise. „Wenn sie ihre Trauer und die Situation nicht gut verarbeiten können, hat das Auswirkungen auf das spätere Leben.“

Abschiede und Handlungsfähigkeit – Wie wirkt Seelsorge?

Das Erleben einer traumatischen Situation kann zum Beispiel zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) führen. Philipp Jann ist Psychologe und forscht an der Universität Bielefeld in Zusammenarbeit mit der Seelsorge der Stadt zu den langfristigen Folgen von Verlusterlebnissen.

Traumafolgestörungen würden oft durch konkrete Ereignisse ausgelöst, erklärt Jann. Als Beispiel nennt er Angehörige, die einen geliebten Menschen nach einem Suizid finden. „Das ist ein potenziell traumatisches Ereignis. Das Ziel ist es dann, den Betroffenen möglichst schnell Orientierung zu geben und sie handlungsfähig zu machen, damit sie solche Situationen aktiv bewältigen können. Von akuten Situationen, in denen sie nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, bis hin dazu, später ein Bestattungsinstitut auszusuchen.“

In Nordrhein-Westfalen wird Seelsorge meistens durch die Kirche übernommen. In Dortmund ist sie ökumenisch, also ein gemeinsames Angebot der katholischen und der evangelischen Kirche. Außerdem gibt es muslimische Notfallbegleiter*innen. Neben pragmatischer Hilfe geht es darum, gemeinsam den Verstorbenen zu gedenken und Raum für das Abschiednehmen zu schaffen.

Wie wirksam ist diese spirituelle Hilfe in einer Zeit, in der gerade einmal 46 Prozent der Deutschen in einer Befragung des Instituts für Demoskopie (IfD) Allensbach angeben, religiös zu sein? „Die Wirksamkeit können wir nicht be- oder widerlegen“, sagt Philipp Jann. Dafür brauche es umfangreiche Studien, die die Ergebnisse von einer Interventions- und einer Kontrollgruppen zu verschiedenen Zeitpunkten vergleichen. Dabei müsse die Interventionsgruppe nach einem potenziell traumatischen Ereignis seelsorgerische Unterstützung erhalten, die Kontrollgruppe nicht. Solche Studien sind zum einen schwierig umzusetzen und zum anderen aus datenschutzrechtlicher und ethischer Sicht kaum möglich „Was aber sicherlich eine gute Sache für das subjektive Wohlbefinden ist, sind Rituale, die einen Abschied ermöglichen. Nochmal zusammen beim Verstorbenen stehen oder eine Kerze anzünden.“ Die Möglichkeit, sich zu verabschieden, sei für Betroffene oft wichtig, genau wie das Aufzeigen von Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten.

Kreuz, Kinderbuch, Kerze – Gespräche zwischen Handeln und Glauben

Für Nicole Heise ist der Tag in der St. Patrokli-Kirche ein wichtiger. In einem Gottesdienst werden die neuen Seelsorger*innen für ihren Weg gesegnet. Ein Dreivierteljahr lang wurden die fünfzehn Absolvent*innen zu Seelsorger*innen ausgebildet, zum Teil durch Nicole Heise. Die Aussendungsfeier steht für das Ende der Ausbildung und den Beginn des eigentlichen Ehrenamts. „Danach haben sie ihre Jacke und ihre Notfalltasche und ziehen damit los“, sagt Heise und lächelt.

Eine solche Notfalltasche hat sie auch. „Darin sind Broschüren, die wir dalassen können, beispielsweise bei Kindern, damit Eltern gut vorbereitet sind und wissen, welche psychosomatischen Symptome Kinder zeigen“, erklärt Heise und zieht ein paar Flyer aus der Tasche. Außerdem holt sie Taschentücher, eine kurzärmlige Einsatzweste, ein kleines Kreuz und eine Kerze hervor. „Manche haben auch eine Packung Zigaretten dabei“, fügt die Dortmunderin hinzu. Zuletzt sind Fingerpuppen, ein Kuscheltier und ein kleines Kinderbuch in der Tasche. „Papa ist tot!“ steht auf dem Umschlag des Buches. Auch Kinderseelen brauchen manchmal Hilfe.

Kein Einsatz ist wie der andere: Von Spiritualität bis zum Kampf um Kontrolle

Seit zwanzig Jahren ist Nicole Heise ehrenamtliche Seelsorgerin. Auf die Frage, ob sie vor den Einsätzen noch aufgeregt ist, nickt sie: „Jeder Einsatz ist anders. Wir bekommen immer Schlagworte, beispielsweise ‚Suizid‘ oder ‚ältere Dame verstorben‘. Und trotzdem frage ich mich: Bin ich gut vorbereitet? Habe ich alles eingepackt?“ Wie sich die Einsätze unterscheiden, so unterscheiden sich auch die Gesprächspartner*innen. „Das höchste Gut ist Zuhören“, erklärt Heise. „Es gibt Fälle, bei denen sitze ich einfach da und höre zu. Es wirkt so, als würde ich gar nicht viel machen. Aber für den Menschen ist es unglaublich wichtig, darüber zu sprechen.“

Notfallseelsorge ist oft Arbeit zwischen Pragmatismus und Spiritualität. Für die Betroffenen geht es darum, Kontrolle zurückzugewinnen, etwas tun zu können und den ersten Schritt in ganz neuen Lebensumständen zu schaffen. In Nicole Heises Gesprächen spiele Spiritualität oft eine Rolle, erzählt sie. Zum Beispiel, wenn es um Schuld geht. Manchmal helfen Spiritualität und Glaube auch unerwartet. „Einige machen die Tür auf und sagen ‚Oh, ich wollte aber keinen Pfarrer‘. Das sind viele von uns ja gar nicht. Viele sagen auch ‚Ich bin nicht gläubig‘“, erklärt sie. „Aber hinterher sagen sie oft, ‚So ein kleines Gebet finde ich total schön‘ oder möchten eine Kerze anzünden. Wir machen Angebote und die Menschen können ganz klar ja oder nein sagen.“

24-Stunden-Bereitschaft, freiwillig und unbezahlt – Warum Seelsorge ein Ehrenamt ist

Notfallseelsorger*innen wie Nicole Heise arbeiten größtenteils ehrenamtlich. Gemeinsam mit ihr sind im Einsatzgebiet Dortmund nach Angaben der evangelischen Kirche ungefähr 50 ehrenamtliche Seelsorger*innen im Einsatz, unter der Leitung eines Dortmunder Pfarrers. Zu knapp 250 Einsätzen werden sie insgesamt pro Jahr gerufen. Wer sich im Bereich der Notfallseelsorge engagieren möchte, muss vorher die Ausbildung durchlaufen. Außerdem müssen Seelsorger*innen älter als 25 Jahre sein.

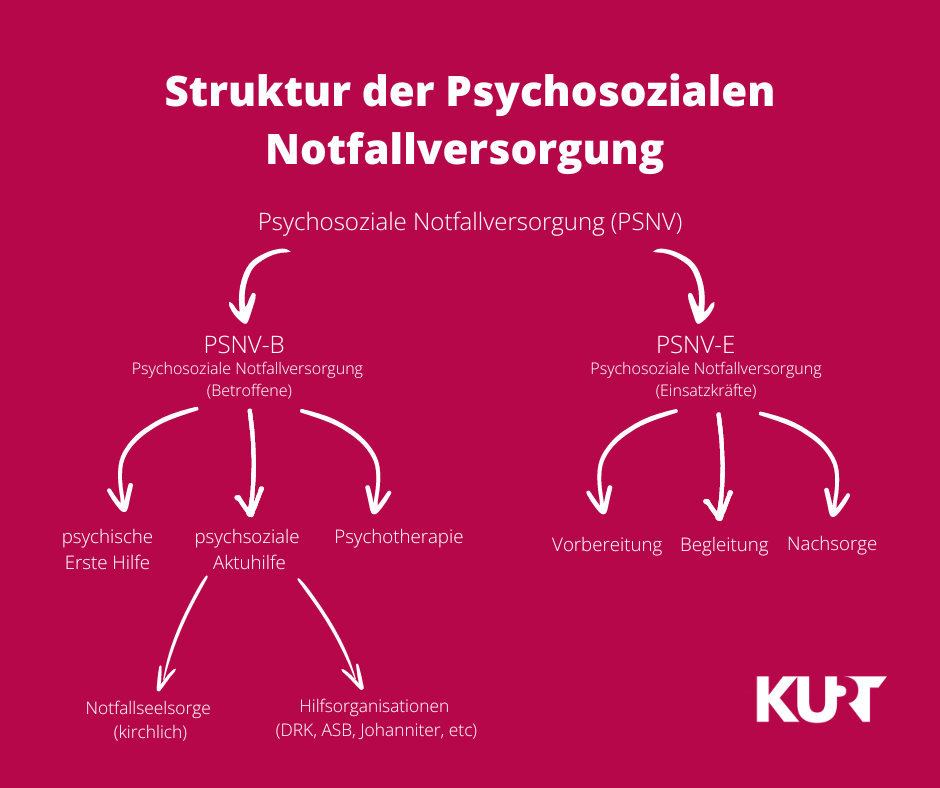

„Grundlegend sagen wir immer, man sollte eine gewisse Reife haben. Man sollte schon etwas Lebenserfahrung gesammelt haben und in der Psychosozialen Notfallversorgung ausgebildet worden sein“, erklärt Kai Fong, Notfallpsychologe und Feuerwehrmann bei der Feuerwehr Castrop-Rauxel. Als Notfallpsychologe berät er Einsatzkräfte und Betroffene in akuten Krisen, führt psychologische Nachsorge durch und leitet Schulungen. Er erklärt, dass die Ausbildung für Seelsorger*innen 120 Stunden Unterricht beinhaltet. Die angehenden Seelsorger*innen lernen zum Beispiel Gesprächsführung, aktives Zuhören und Psychotraumatologie und erhalten Einblicke in die Struktur der Psychosozialen Notfallversorgung in Deutschland.

Warum ist die Psychosoziale Notfallversorgung in Deutschland über Ehrenamtliche geregelt? Themen wie mentale Gesundheit und psychologische Erste Hilfe hätten erst mit der Zeit an gesellschaftlichem Interesse gewonnen, sagt Kai Fong. Deshalb seien der Bedarf und die Nachfrage nach Seelsorger*innen gestiegen. Weil es keine hauptamtlichen Stellen dafür gab, wurde dieser Bedarf lange über Ehrenamtliche aufgefangen. Mittlerweile gibt es immer wieder feste Stellen für Notfallpsycholog*innen – zum Beispiel bei der Polizei und der Feuerwehr.

Außerdem arbeiten verschiedene Hilfsorganisationen, die Kirche und die Regierung im Zuge des Konsensus-Prozesses an einer einheitlichen Regelung. Hauptziel des Prozesses, der von 2007 bis 2010 stattfand und jetzt umgesetzt wird: „Standards schaffen“, sagt Fong. Ehrenamtliche sollen eine vereinheitlichte Ausbildung bekommen und dadurch über gemeinsame Grundkenntnisse verfügen. Die Notfallseelsorge sei in NRW stark vertreten, meint Fong. Außerdem gebe es über Polizei und Feuerwehr die psychosoziale Unterstützung: eine Maßnahme, bei der sich Kolleg*innen untereinander unterstützen und beraten. Die Ergebnisse des Konsensus-Prozesses sollen klare Verantwortungsbereiche und eine einheitliche Ausbildung schaffen. Seelsorge soll nicht länger durch Gemeinden und Städte, sondern durch die Bundesländer und den Staat geregelt sein.

Von richtigen Worten, Mitleid und Empathie

In der St. Patrokli-Kirche in Dortmund-Kirchhörde füllen sich die Reihen. Viele der Gäste sind in Poloshirts mit dem blau-gelben Logo der Dortmunder Seelsorge gekommen, einige tragen ihre violetten Einsatzwesten. Nicole Heise nimmt hinter der Kanzel Platz, neben Hendrik Münz, Pfarrer und Leiter der Dortmunder Seelsorge und Meinhard Elmer, seinem katholischen Kollegen. Die Kirche ist voll, der Chor singt. Dann beginnt Meinhard Elmer mit seiner Predigt. Später wird ein gemeinsames Lied gesungen. „Gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton, gib mir genug davon“, heißt es darin.

Die richtigen Worte zu finden, das kann auch nach zwanzig Jahren schwerfallen. Nicole Heise hat schon mit Eltern gesprochen, deren Kind bei einem Autounfall gestorben ist. Sie hat auch den besten Freund betreut, der bei dem Unfall dabei gewesen ist. Und noch ein anderer Fall ist ihr besonders in Erinnerung geblieben: „Ein älterer Mann, der unglaublich verliebt in seine Frau war. Die ist verstorben, relativ plötzlich und er stand immer wieder vor der Zimmertür und sagte ‚Komm raus, komm raus‘. Ich weiß, dass es gut war, dass ich in dem Moment da war“, sagt Heise nachdenklich. In solchen Momenten sei es oft einfach, mitzuleiden, auch zu trauern. Damit sie den Betroffenen als Seelsorgerin beistehen kann, steht für Nicole Heise aber fest: „Man muss empathisch sein, aber nicht mitleiden, das ist ganz wichtig. Ich darf nicht dasitzen und plötzlich auch anfangen, zu weinen.“

In Krisen „werden wir gesichtslos“

Fällt es schwer, Mitleid und Empathie zu trennen? Nicole Heise überlegt. „Es gibt Situationen, da ist es immer schwer“, sagt sie. „Vor allem Einsätze mit Kindern machen mich nochmal anders betroffen. Oder wenn ich selber vor Kurzem einen Angehörigen verloren habe.“ Auf einem Einsatz funktioniere aber sie in erster Linie als Seelsorgerin, erzählt Heise. Das heißt auch, dass sie ihr Mitleid für den Moment zur Seite schiebe. „Dann rutsche ich in eine Rolle. Ich fahre nicht hin als Ich-Nicole, sondern als Notfallseelsorgerin.“

Und das bleibt sie auch für die Menschen. Notfallseelsorger*innen kommen im Regelfall nur einmal, in der akuten Krise. „Wir werden gesichtslos für diese Menschen“, erklärt Heise. Im Nachhinein Kontakt zu halten, könnte retraumatisierend sein. Fragt sie sich manchmal, wie es mit den Menschen weitergegangen ist? „Definitiv. Aber ich muss lernen, das aushalten und wegschieben zu können“, sagt Heise. Für Fälle, die sie doch einmal länger mit sich herumträgt, gibt es eine Fallberatung und Gespräche mit den Kolleg*innen. Sie hätten ein Auge aufeinander, erzählt Heise: „Wir passen in unserem System auf, dass wir in Einsätze gehen, die wir gut stemmen können.“

„Sie können jetzt gehen. Danke, dass Sie da waren.“

In der St. Patrokli-Kirche ist der große Moment gekommen: Die fünfzehn neuen Seelsorger*innen bilden einen Kreis um die Kanzel, ihre erfahreneren Kolleg*innen stellen sich hinter sie. Unter den Dortmunder Seelsorger*innen sind Menschen mit verschiedenen beruflichen Hintergründen: Lehrer*innen, Mitarbeitende der Post und Steuerberater*innen. Alle wollen sie Gutes tun, für andere in den schwersten Situationen da sein.

Hendrik Münz und Meinhard Elmer gehen im Kreis herum und segnen die neuen Seelsorger*innen. Auch Nicole Heise steht hinter einer Kollegin. Der Kreis wirkt wie ein Versprechen an die Neuen. Er symbolisiert: Wir geben euch Rückendeckung. Danach gefragt, was die Seelsorger*innen gemeinsam haben, sagt Heise später: „Ich glaube, das ist dieses Gespür dafür, dass wir in Krisensituationen für andere Menschen da sein und uns untereinander stützen sollten und dass der Mensch einfach wichtig ist.“ Was am Ende des Tages für alle zählt, ist das Gefühl, die Betroffenen nach dem Einsatz beruhigt alleinlassen zu können. Das ist für Nicole Heise dann erreicht, wenn ihre Gesprächspartner*innen das sagen. „Wir haben keine Zeitlimits“, sagt sie. „Der Einsatz war erfolgreich, wenn die Menschen sagen: Sie können jetzt gehen. Danke, dass Sie da waren.“

Beitragsbild: Anne Stratmann