Frauen bekommen deutlich häufiger Spätdiagnosen im Autismusspektrum als Männer. Woran das liegt und wie Frauen nicht nur um Autismusdiagnosen kämpfen, sondern im gesamten Gesundheitssektor benachteiligt sind.

Mitte der 1990er Jahre in einer Kleinstadt in Ostwestfalen: Stephanie Reuter ist damals zwei Jahre alt, sie und ihre Eltern ziehen in ein neues Haus. Zahlreiche Möbelpacker und Handwerker helfen bei dem Umzug mit. Währenddessen fällt dem Gas-Wasser-Installateur etwas auf. Stephanies Verhalten erinnert ihn an das seines eigenen Kindes. Er hat einen Sohn im selben Alter, bei dem die Entwicklungsstörung Autismus diagnostiziert wurde. „Sie sollten ihre Tochter auf Autismus untersuchen lassen“, sagt er zu Stephanies Eltern. So erinnert sich Stephanie Reuter an die damalige Situation. Der Gas-Wasser-Installateur sieht damals in den Neunzigerjahren das, was Ärzt*innen Stephanie erst zwanzig Jahre später sagen werden: Sie ist Asperger-Autistin.

Nach dem Hinweis des Handwerkers gehen Stephanies Eltern mit ihr von Ärzt*in zu Ärzt*in. Dort bekommen sie falsche Diagnosen oder werden abgewiesen, ohne überhaupt eine Diagnose bekommen zu haben, da Stephanies Symptome nicht auffällig genug sind. Besonders oft heißt die Diagnose: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). „Die Ärzte wollten mir damals schon eine sehr hohe Dosis an Ritalin geben“, erzählt Reuter.

Bis zur Diagnose vergehen Jahre

Der Weg ohne richtige Diagnose war für Stephanie schwer. Denn die Entwicklungsstörung beeinflusst ihr Leben: Stephanie wird in der Schule gemobbt, hat keine Erklärung für ihre Verhaltensweisen, die sich deutlich von denen ihrer Mitmenschen unterscheiden, weiß nicht, wie sie ihr Leben an ihre Bedürfnisse anpassen kann.

Ihre richtige Diagnose bekommt sie schließlich mit 21 Jahren – eine Erleichterung für Reuter. „Da sind Freudentränchen geflossen.“ Endlich wusste sie, was mit ihr los ist und wie sie ihr Leben an ihre Bedürfnisse anpassen kann, zum Beispiel in ihrem Berufsleben. Die 32-Jährige arbeitet in einer Werkstatt, die sich besonders auf ihre Bedürfnisse als Autistin fokussiert. Sie kann bestimmten Routinen nachgehen und Dinge mitnehmen, mit denen sie sich beruhigen kann, zum Beispiel Nadeln und Garn zum Häkeln.

Dreimal mehr Männer werden früher diagnostiziert

Geschichten wie die von Stephanie Reuter sind kein Einzelfall. Oft ist das Geschlecht der Patient*innen der Grund für eine späte Diagnose. Besonders Frauen bekommen ihre Diagnose innerhalb des Autismusspektrums erst im Erwachsenenalter. Das Problem, das Stephanie Reuter beschreibt, betrifft den gesamten Gesundheitssektor und nennt sich „Gender Health Gap“. Es beschreibt die Ungleichheit in der medizinischen Behandlung von Frauen im Vergleich zu Männern, die auf einer Datenlücke zwischen ihnen beruht. Das World Economic Forum (WEF) veröffentlichte dazu im Januar 2024 einen Artikel: Jedes Jahr verlieren Frauen weltweit insgesamt 75 Millionen Jahre Lebenszeit durch schlechte Gesundheit oder frühe Todesfälle. Ohne diese Ungleichheit hätte jede Frau durchschnittlich sieben Tage mehr im Jahr, an denen sie gesund ist.

Im Autismusspektrum zeigt sich die weltweite „Gender Health Gap“ besonders. Nach Angaben des WEF werden dreimal mehr Jungen als Mädchen mit Autismus diagnostiziert. Hier trägt die „Medical Gender Bias“, also die Präferenz des männlichen Geschlechts im Gesundheitssektor, maßgeblich zur Benachteiligung von Frauen bei. Ärzt*innen suchen nach Symptomen, die hauptsächlich Jungen oder Männer zeigen und berücksichtigen nicht, dass Frauen meist andere Symptome äußern oder sie stärker unterdrücken. Ähnlich ist dies bei anderen neuronalen Entwicklungsstörungen wie zum Beispiel bei der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS).

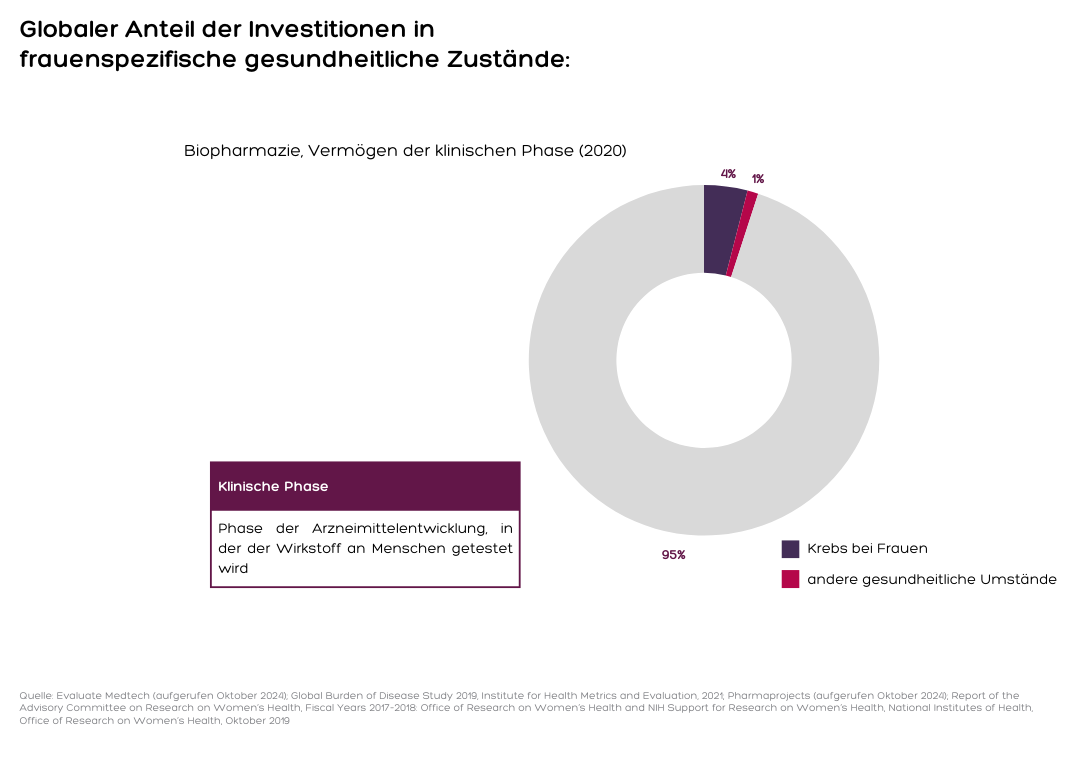

Und nicht nur in der Diagnostik sind Frauen benachteiligt: Auch bei Medikamenten basieren die Daten häufig auf klinischen Studien mit Männern. Erst seit 2005 ist die Teilnahme von Frauen in der Europäischen Union gesetzlich festgelegt. Die EU-Vorschrift gibt aber nur vor, dass ausreichend Frauen einbezogen werden müssen. Geschlechterunterschiede werden in vielen Studien trotzdem nicht erwähnt. Aufgrund dieser Ungleichheiten ist es für Betroffene besonders schwer, Diagnosen und danach die richtigen Therapien zu bekommen.

Wie die Diagnose eine Erleichterung sein kann

Damit sich Betroffene austauschen können, gibt es Selbsthilfegruppen. Das Autismustherapiezentrum in Wuppertal bietet Gruppen für Frauen mit späten Autismusdiagnosen an. Stephanie Walter leitet eine dieser Gruppen, auch Stefanie Reuter ist Teil davon. Walter ist 47 Jahre alt und selbst Autistin. Erst mit 36 Jahren bekam sie ihre Diagnose. Ihre Mutter habe damals in der Zeitung etwas über die Entwicklungsstörung gelesen und sie darauf hingewiesen. Aber Walter dachte sich erstmal nichts dabei, obwohl sie einige der Merkmale bei sich erkannte. „Ich dachte immer, das hätten die Ärzte, mit denen ich zu tun hatte, ja gesehen“, erzählt sie. Deswegen verfolgte sie den Verdacht ihrer Mutter zunächst nicht weiter.

Als es ihr schlechter ging und sie eine Essstörung und eine Depression entwickelte, entschloss sie sich, zu einem Beratungsgespräch in dem Autismuszentrum zu gehen, in dem sie heute arbeitet. Depressionen und Essstörungen seien typisch für Autist*innen, erklärt man ihr dort. Die Diagnose war für Stephanie Walter eine große Erleichterung: „Da war eine ganze Menge Druck, und dieser Druck ist quasi auf Knopfdruck abgefallen“, erinnert sie sich.

Was sie auf ihrem langen Weg der Diagnose vermisste, war vor allem eines: Verständnis. Stephanie habe im Kindesalter als auffällig gegolten, da sie nicht als sehr soziales Kind wahrgenommen worden sei. Als sie deswegen in der Grundschule zum Schulpsychologen geschickt wurde, habe ihre Mutter das als beschämend empfunden, weil es zu dieser Zeit ein Tabuthema gewesen sei. „Die haben mit mir Intelligenztests gemacht. Dabei war nichts Auffälliges zu sehen“, erinnert sich Stephanie. Der Schulpsychologe habe ihre Symptome nicht zu Autismus zuordnen können und schloss die Entwicklungsstörung aus. Also galt Stephanie weiterhin nur als ein sehr stilles Mädchen.

Trotz Untersuchung in der Grundschule bleibt die Diagnose unklar

Als Stephanies Grundschullehrerin später in einem Elterngespräch erstmals darauf aufmerksam machte, dass Stephanie autistisch sein könnte, schloss ihre Mutter das aus. Denn die Lehrerin habe nicht genug über die Entwicklungsstörung gewusst. Deswegen habe sie das Thema nicht weiterverfolgt und nicht versucht, Stephanies Mutter zu überzeugen. Ihrer Mutter fehlte damals das Verständnis für den Verdacht. „Da war sie völlig empört“, sagt Stephanie, „und dann galt ich immer als ein etwas wunderliches Kind.“

In den Jahren danach verfolgten weder Ärzt*innen noch Stephanies Mitmenschen den Verdacht auf Autismus weiter. Ihre Mutter war später diejenige, die ihre Tochter im Erwachsenenalter darauf aufmerksam machte. Erst das war für Stephanie der erste Schritt in Richtung Diagnose. Da war Autismus nicht mehr so ein Tabuthema: Es kam in Filmen vor, Medien berichteten darüber und Ärzt*innen wussten mehr über die Entwicklungsstörung. Deswegen sprach ihre Mutter Stephanie darauf an – weil dann das Verständnis dafür geschaffen war.

Auf die Frage, ob sie als Mann schneller diagnostiziert worden wäre, hat Stephanie Walter eine klare Antwort: „Davon bin ich relativ überzeugt.“ Denn auch sie habe sich damals angepasst und sei nie wirklich aufgefallen. Das bekomme sie auch in ihrer Selbsthilfegruppe mit. Dazu komme, dass Autismus-Stereotypen oft mit Männern verbunden würden. „Oft gibt es das Klischee eines Computer-IT-Cracks oder Naturwissenschaftlers, der mit keinem redet“, erklärt Stephanie Walter, „manche Dinge, die sehr auf Männer zugeschnitten sind.“

Frauen „verstecken“ ihre Verhaltensweisen

Ulrich Zielke ist Arzt in der Autismusdiagnostik und an einer Dortmunder Klinik für die Diagnostik bei Erwachsenen zuständig. Gründe dafür, dass Frauen oft später diagnostiziert werden als Männer, seien oft gesellschaftlich bedingt. „Ein schüchternes Mädchen ist eher sozial akzeptiert als ein schüchterner Junge“, sagt Zielke.

Aber auch, inwiefern sich Frauen im Gegensatz zu Männern an die Gesellschaft anpassen, sei anders. Bei Frauen sei diese Anpassung oft deutlich stärker. „Frauen üben mehr Gestik und Mimik und wie sie sich verhalten.“ Daher könnten sich Mädchen oft besser an gesellschaftliche Erwartungen anpassen als Jungen und fielen daher, beispielsweise in der Schulzeit, nicht so sehr auf. Das Ganze nennt sich „Masking“ oder „Camouflaging“, also das bewusste oder unbewusste Unterdrücken autistischer Verhaltensweisen. Auch Schwierigkeiten, die Autist*innen in sozialen Interkationen haben, werden so versteckt. „Masking“ könne für Autist*innen sehr anstrengend sein, es erzeuge Stress und könne sich stark auf die Psyche der Betroffenen auswirken, erklärt Zielke.

Wenn sich Frauen im Erwachsenenalter aufgrund der eigenen Entscheidung auf den Weg zur Diagnostik machen, stoßen sie auf ein weiteres Problem. Die Kapazitäten der Praxen sind begrenzt, die Termine lassen auf sich warten – in der Diagnostik und anschließend in der Therapie. Dazu kommen in vielen Fällen Probleme mit den Krankenkassen und den Kosten für die benötigte Therapie. Ohne Schwerbehinderung oder sichtliche Einschränkungen zahlen die Krankenkassen diese oft nicht.

Wie das Outing das Leben einschränken kann

Das Problem hat auch Anja M. Ihre Autismusdiagnose bekam sie erst mit 36 Jahren, auch sie ist Teil der Selbsthilfegruppe des Autismuszentrums Wuppertal. Da Anja nicht als Autistin geoutet ist und ein Outing für sie schwere Konsequenzen in ihrem Beruf mit sich bringen könnte, bleibt sie hier anonym.

Anders als für Stephanie Reuter und Stephanie Walter war die Diagnose für sie keine Erleichterung. „Ich würde gerne Autismustherapie in Anspruch nehmen, aber die Kostenübernahme wurde abgelehnt“, sagt sie. Trotz unzähliger Anträge und Widersprüche bekomme Anja M. keinen Schwerbehinderungsstatus zugesprochen. Dieser Schwerbehindertenstatus würde für Anja vor allem mehr Sicherheit für ihren Arbeitsplatz, Nachteilsausgleiche und Zusatzurlaub bedeuten. Auch ihre Therapie würde dann von der Krankenkasse übernommen werden.

Ohne Outing und Schwerbehinderung keine Therapie

Ohne ein Outing sei das für die 39-Jährige schwierig, denn als Selbstzahlerin könne sie sich die Therapie nicht leisten. Mit der notwendigen Therapie und einem Schwerbehindertenstatus würde sich ihre berufliche Situation deutlich ändern, damit könne sie sich outen. Doch ohne diese Voraussetzungen könne sie unter anderem nicht den erhöhten Kündigungsschutz in Anspruch nehmen, der durch eine Schwerbehinderung garantiert wird. Auch bestimmte Erleichterungen auf der Arbeit bekomme sie nicht. „Karrierechancen wären gleich null“, sagt sie, „mir wird zu hundert Prozent die Empathie abgesprochen.“ Anja M. arbeitet in einem sozialen Beruf, für den sie sehr viel Empathie mitbringen müsse.

Warum muss Anja M. so hart um ihren Schwerbehindertenstatus und Therapieplätze kämpfen, die von den Kostenträgern übernommen werden? Da es sich bei Autismus nicht um eine Krankheit handelt, sondern um eine Entwicklungsstörung, werden die Kosten nicht von der Krankenkasse übernommen. Hier sind Eingliederungshilfe- oder Jugendhilfeträger für die Erstattung der Therapiekosten zuständig. Sie sei zu selbständig, heißt es immer wieder vom Kostenträger. „Ich habe drei Studienabschlüsse, promoviere und habe viele Qualifikationen“, sagt Anja M. „Alles wurde abgelehnt, weil ich zu funktional war.“ Denn sie lebt eigenständig in ihrem eigenen Haus, ist in einer Beziehung und ist voll berufstätig.

Für die Zukunft wünscht sich Anna M. vor allem, dass die Signale bei Kindern, besonders bei Mädchen, früher entdeckt werden. Denn eine frühere Diagnose im Kindesalter und Unterstützung durch ihre Eltern hätten Anja M. den Weg zur Therapie deutlich erleichtert. Dafür müsse die Aufklärung weiter ausgebaut werden. Nur so könnten Eltern und Lehrer*innen Anzeichen für Autismus bei Kindern erkennen. Dann könnten auch die Vorurteile aufgelöst werden, die für Anja M. das Outing verhindern.

Die Zukunft von Autismus bei Frauen

Auch Ulrich Zielke sieht die Aufklärung über Autismus als einen wichtigen Bestandteil für die Zukunft des Umgangs mit der Entwicklungsstörung: „Man müsste früher anfangen, sowohl Betroffene als auch deren Mitmenschen dafür zu sensibilisieren.“ Das World Economic Forum weist ebenfalls darauf hin, dass Frauen mit Autismus und ihre Verhaltensweisen mehr Bedeutung bekommen müssten, um Ungleichheiten entgegenzuwirken. Hierzu gehöre auch die Aufklärung über Begriffe wie „Masking“.

Stephnie Walter hebt hervor, wie wichtig es ist, Verständnis zu schaffen. Sie findet: „Es muss ins Allgemeinwissen übergehen, damit Eltern wissen, dass es Autismus gibt.“ Aus diesem Grund seien Selbsthilfegruppen wie die des Autismustherapiezentrums in Wuppertal besonders wichtig. Sie würden eine Umgebung erzeugen, in der Betroffene Probleme diskutieren und lösen könnten. Aber der Weg zur Diagnose bleibt weiterhin schwer, denn die Anlaufstellen sind ausgelastet und die Wartelisten werden immer länger.

Beitragsbild: Canva

Super wichtiges Thema