Die Pflege ist am Limit – Personal, Zeit und attraktive Arbeitsbedingungen fehlen. Dennoch gibt es sie: Menschen, die in der Pflege bleiben. Carolin Jaskulla erzählt, was sie in ihrem Traumberuf hält und wie sie ihn erlebt.

In der Notaufnahme verweisen viele Uhren immer wieder auf die Zeit. Zeit, die für die Wartenden zu langsam vergeht, für die Arbeitenden oft zum Wettlauf wird und für manche Betroffenen einfach stehen bleibt. Carolin Jaskulla ist für ein Wettrennen gegen die Zeit gewappnet, aber die scheint es heute gut mit ihr zu meinen. Der Dienst verläuft ungewöhnlich ruhig. Nur das tiefe, nach Luft ringende Atmen der 93-jährigen Patientin ist lauter als das Ticken der Uhr.

Es ist Nachmittag. Carolin streicht mit ihrer Hand über den Arm der 93-jährigen Dame. Sie weint. Ihre tiefen Atemzüge verraten, dass sie Angst hat. Auch sie scheint die Zeit zu beschäftigen. „Meine Liebe, was führt Sie zu uns?“, erkundigt sich Carolin mit ruhiger Stimme und fährt diesmal über den Handrücken der Patientin. Ihre Finger tasten dabei vorsichtig die eingesunkenen Venen. Carolin hört zu, tröstet und beruhigt. Dass sie dieses Gespräch ohne Zeitdruck führen kann, ist selten. Doch es ist genau der Grund, warum sie diesen Beruf gewählt hat.

„Irgendwie hab ich’s nicht mehr geschafft, da dann wegzukommen.“

Carolin war gerade mal 14 oder 15, erinnert sie sich, als ein Brand die kleinen Geschwister ihrer damaligen Freundin schwer verletzte. Sie besuchte sie regelmäßig im Krankenhaus. „Für mich war dann klar: Ich würde gern auf einer Brandstation arbeiten.“ Gut 15 Jahre später sitzt sie heute auf ihrem kleinen Behandlungsdrehhocker in der Notaufnahme des katholischen Krankenhauses Dortmund-West. Behutsam platziert sie eine kleine Nadel in die Vene ihrer Patientin – ganz ohne Probleme, direkt beim ersten Anlauf. Zehn Jahre Berufserfahrung zahlen sich aus, auch wenn Carolin erst fünf davon in der Notfallambulanz ist.

Den Wunsch, auf einer Brandstation zu arbeiten, den hat die 31-Jährige heute nicht mehr. Nach ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin folgte die Weiterbildung zur Praxisanleiterin. Die Zusatzqualifizierung erlaubt es ihr, Auszubildende auf ihre praktische Prüfung und den späteren Arbeitsalltag vorzubereiten. In diesem Jahr hat sie zudem ihre zweijährige Fachweiterbildung in der Notfallpflege abgeschlossen. „Da musste man sich echt nochmal richtig hinsetzen, lernen, alles nochmal angucken. Das war schon viel.“ Und auch die Arbeit in der Notaufnahme blieb währenddessen weiterhin Teil ihrer Vollzeitbeschäftigung.

Willkommen in der Notaufnahme

Ein paar Stunden zuvor: Es ist 5.45 Uhr. Draußen ist es dunkel. Die Straßen sind leer. Dienstbeginn für Carolin Jaskulla und ihre beiden Kolleginnen. Sie stehen bereit in ihrem blau-weißen Kasack vor dem leeren Wartebereich der Notaufnahme. Dort, wo sich die Hilfesuchenden manchmal stapeln. Von Müdigkeit in ihrem Gesicht – nichts zu sehen. Vielleicht aber ein Hauch von Erleichterung. Ihre weißen Turnschuhe sind mittlerweile etwas grau, so als hätten auch sie schon einiges miterlebt. Mit dem Tageslicht draußen kommt auch der erste Patient: Der Rettungsdienst bringt ihn. Es klappert und rattert, um die Ecke biegen zwei Sanitäter, auf der Trage der Patient, direkt ins Aufnahmezimmer. Sie parken den grauhaarigen Herren vor dem Überwachungsmonitor, der wenig später seine Vitalzeichen anzeigt: Blutdruck, Puls und Sauerstoffsättigung.

„Guten Morgen, was führt Sie zu uns?“, fragt Carolin, die sich zuvor vorgestellt hat. Der Patient legt seine Hand auf den Bauch, sein Gesicht ist verzerrt. Seit gestern Abend sei ihm schwindelig und übel. Nun tue ihm der Bauch weh. Seine Angaben stimmen mit denen vom Rettungsdienst überein. „Vorsicht, ich messe die Temperatur“, kündigt Carolin an. Der Mann beugt sich zu ihr, sie steckt das Thermometer ins Ohr. Dann geht sie zum Computer und beginnt, alle Werte zu dokumentieren. „Wie stark sind ihre Schmerzen auf einer Skala von eins bis zehn?“, möchte sie wissen.

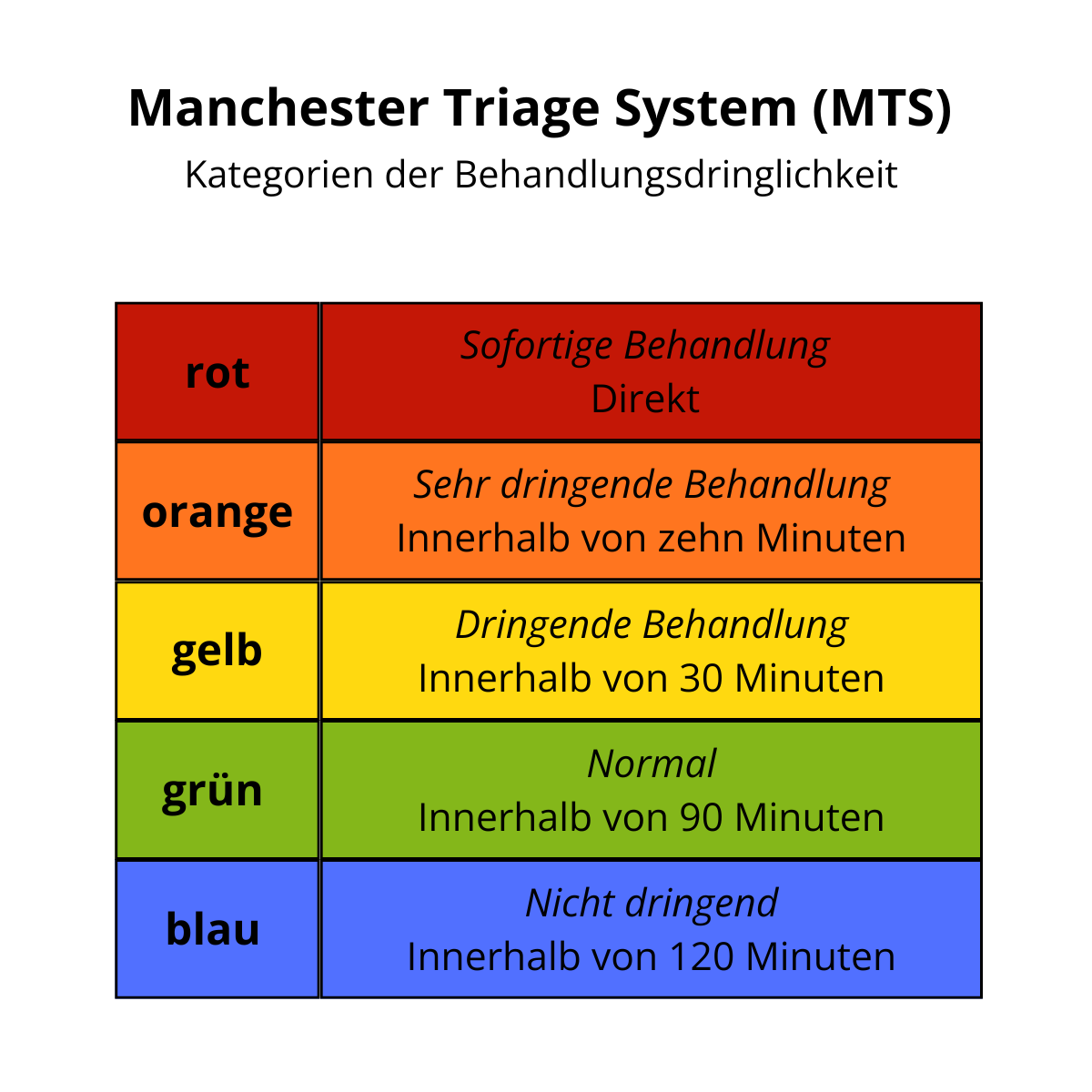

Was Carolin hier macht, nennt sich triagieren: Alle Notfälle, die in eine Notaufnahme kommen, müssen durch geschultes Pflegepersonal eingeschätzt werden. So wird bestimmt, wie dringlich Hilfesuchende behandelt werden müssen. Innerhalb von zehn Minuten nach Ankunft in der Notaufnahme muss diese Ersteinschätzung erfolgen. So schreibt es der Gemeinsame Bundesauschuss (GBA) im Beschluss über die Notfallstrukturen in Krankenhäusern vor.

Was Carolin kritisiert und motiviert

Der grauhaarige Herr muss dringend behandelt werden. Carolin stuft ihn deshalb als „gelb“ ein. Die Wartezeit sollte nun also nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Da auf die Krankenpflegerin derzeit keine anderen Notfälle warten, kann sie ihren Patienten direkt versorgen – optimale Bedingungen. Carolin kennt es aber auch anders: „Manchmal gibt es Dienste, da strömen so viele Menschen gleichzeitig herein. Dann fahren in kurzer Zeit drei Rettungswagen vor, dazu kommen mehrere Patienten zu Fuß – und ich komme einfach nicht mehr hinterher, auch personell nicht.“

Laut Bundesagentur für Arbeit erschweren Fachkräftemangel, hohe Belastungen und zunehmende Anforderungen, dass offene Arbeitsstellen in der Pflege besetzt werden. Hinzu kommt, dass der Bedarf an Pflegepersonal allein wegen demografischer Entwicklungen weiter steigen wird. Auch Carolin findet, dass der Personalmangel ein Problem ist: „Es gibt Dienste, da bekomme ich die Patienten gut abgearbeitet. Aber dann gibt es Dienste, da denke ich mir: Ich kann nicht mehr!“ Oft seien es solche Schichten, in denen das Patientenaufkommen sehr hoch sei: „Da schaffen wir es einfach nicht, alle Patienten gleichzeitig zu behandeln, weil einfach kein Personal dafür da ist.“

Carolin kümmert sich um ihren Patienten. Der Arzt hat ihm ein Schmerzmittel angeordnet. Damit es möglichst schnell wirkt, verbreicht Carolin das Medikament über den Tropf. Über einen dünnen Schlauch gelangt die Flüssigkeit direkt in seinen Blutkreislauf. „Ich wäre auch froh, wenn mir geholfen wird und ich fachgerecht, sachgerecht und schnell versorgt werden würde“, erzählt Carolin davon, warum sie trotz der aktuellen Herausforderungen in der Pflege arbeitet. „Und meine Kollegen kann ich ja auch nicht alle im Stich lassen.“ Auch Auszubildende möchte sie ermutigen, immer dranzubleiben. „Es macht Spaß, wenn du Ahnung hast, wenn du Verantwortung trägst und Sachen entscheiden darfst oder auch mitwirken kannst, was den Patienten angeht.“

Die 31-Jährige ist der Meinung, dass jeder Beruf seine Vor- und Nachteile hat. Für sie überwiegen ganz klar die positiven Seiten: „Wir machen eine richtig gute Notfallversorgung.“ Etwas, dass sie sehr stolz macht, vor allem dann, wenn sie einen Menschen wiederbeleben und gut versorgen konnte – aber auch, wenn sich die Leute gut aufgehoben fühlen und dankbar sind. Besonders lobt sie die Arbeit ihrer Chefärztin: „Da würde ich jeden aus meiner Familie hinschicken, wenn ich wüsste, sie ist da.“

Wissen ist Macht

Ein junger Mann sucht den Ausgang. Carolin erklärt ihm freundlich den Weg. Gleichzeitig eilt ein Arzt an ihr vorbei und begrüßt sie freudig. Seit 8 Uhr hat eine Triage-Schwester das Aufnahmezimmer übernommen. Eine Entlastung für Carolin und ihre Kolleginnen. Im Wartebereich sitzt eine blonde Dame. Ihr Gesicht ist blass und fahl; ihre Augenringe sind dunkel. Carolin begleitet sie ins Behandlungszimmer. Sie hakt sich bei der Patientin unter und hilft ihr auf die Liege. Die Patientin kommt mit einer Blutung im Magen-Darmtrakt – ein medizinischer Notfall, der potenziell lebensgefährlich sein kann.

Deshalb schreibt Carolin ein EKG, misst kontinuierlich die Vitalzeichen und nimmt Blut ab. Dazu setzt sie sich auf den kleinen Rolldrehstuhl neben die Patientin. „Vorsicht, es wird kalt!“, warnt sie und sprüht Desinfektionsmittel auf den Handrücken. Die Patientin schreckt leicht auf; dann fallen ihre müden Augen wieder zu. Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Blässe – für Carolin klare Zeichen, dass eine Blutarmut vorliegt. „Der Hb ist bestimmt so bei 9“, schätzt sie. Ein niedriger Hämoglobin-Wert (Hb) kann ein Hinweis auf eine Blutarmut sein – bei Frauen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab weniger als 12,0 g/dl.

Carolin schaut auf den Laborzettel. Tatsächlich: Ihre Vermutung stimmt. Sie ist stolz: „Mein Bauchgefühl hat mich nicht getäuscht.“

Das Pflegepersonal hat viel Verantwortung. Wird die ausreichend bezahlt? Pflegefachpersonen ohne Leitungsposition empfinden eine um 37 Prozent höhere Bezahlung als angemessen. Das zeigt die vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in Auftrag gegebene Befragung zur Arbeitsplatzsituation, an der 5.500 beruflich Pflegende aus der Akut- und Langzeitpflege teilnahmen. Außerdem hielten 2022 fast 3.000 Pflegende die Vergütung für den wichtigsten Faktor, um Berufsrückkehrende wieder für die Pflege zu gewinnen.

Die Studie verweist aber zugleich darauf, dass in Krankenhäusern im Branchenvergleich überdurchschnittlich gut bezahlt wird. Laut Destatis lag 2024 das Gehalt einer Vollzeit-Fachkraft in der Krankenpflege im Mittel bei 4.310 Euro brutto. Carolin ist der Meinung: „Wir verdienen schon nicht schlecht.“ Dennoch hebt sie die hohe Verantwortung sowie die psychischen und körperlichen Belastungen im Pflegeberuf hervor.

Carolin hat sich nun um ein Bett gekümmert. Die Patientin ist stabil und darf auf Station.

„Ich bin gerne mit den Menschen“

Es ist kurz vor Dienstende. Die Atmung der 93-jährigen Dame von vorhin ist ruhig. Auf ihrer Liege sitzt sie entspannt zurückgelehnt und schaut Carolin neugierig zu. Es ist vor allem die Arbeit mit den Menschen, die Carolin begeistert und der Hauptgrund, weshalb sie in der Pflege arbeitet. „Ich bin eine Person, die sehr offen mit allen Leuten umgeht – auch in meiner Freizeit.“ Doch nicht immer erlaubt es ihr die Zeit, ausführliche Gespräche zu führen. Manchmal kommen ihrer Meinung nach Unterhaltungen zu kurz: „Ich find‘s immer traurig und schade für die Leute, wenn ich nicht länger dableiben kann.“

Carolin muss alles genau im Blick behalten: Die Patientin, die Anordnungen, die verfügbaren Betten. Das ist nicht einfach – vor allem, wenn die Notaufnahme voll ist. Ihrer Einschätzung nach bräuchte es deshalb mehr Aufklärung darüber, wann sich eine Person in der Notaufnahme vorstellen sollte. „Es kommen auch viele mit ganz unnötigen Sachen. Das kostet einfach viel Zeit, sie zu versorgen.“ Dennoch sagt sie, sei es schwierig zu pauschalisieren, wann die Notaufnahme angebracht ist. „Jeder Mensch ist anders, jeder hat ein anderes Schmerzempfinden.“

Die Patientin muss nun geröntgt werden. Carolin informiert die 93-Jährige, die noch immer auf der Fahrtrage liegt. Sie löst die Bremse der Transportliege und es geht los: Schwerfällig rattern sie über den Flur. Ein letztes Mal abbiegen und sie bremst. So eine Liege wiegt ca. 140 kg. Sie zu schieben, ist körperlich schwere Arbeit. Doch auch die psychische Belastung darf in der Pflege nicht unterschätzt werden. „Man muss gut auf sich aufpassen, dass man nicht daran zerbricht.“ Damit meint Carolin vor allem solche Situationen, in denen einer Person nicht mehr geholfen werden kann. Dann hilft es ihr, mit ihrem Freund, einer vertrauten Person aus dem Team zu sprechen oder Zeit mit ihrem Hund zu verbringen.

Die Röntgenuntersuchung ist geschafft. Für die Patientin geht es von hier aus weiter auf Station. Die Dame klettert in den Rollstuhl, den die Kollegin bereithält. Carolin schnappt sich die Liege und verabschiedet sich. Die Patientin dreht sich noch einmal um, bedankt sich und wünscht Carolin alles Gute. Ihre Lippen formen sich zu einem Lächeln. Genau in diesem Moment weiß Carolin Jaskulla, warum sie ihr warmes Bett heute um 4.30 Uhr verlassen hat.

Beitragsbild: Isabell Klitzsch