Der Schwangerschaftsabbruch ist der einzige medizinische Eingriff, der im Strafgesetzbuch steht. Einige Medizinstudierende und Ärztinnen sind sich einig: Der Abbruch muss legalisiert werden. Wie sie mit Papayas für eine bessere Aufklärung sorgen.

Vorsichtig schiebt Sophia die schmale Röhre in das eine Ende der Papaya. Mit konzentriertem Blick drückt sie kurz auf die beiden Hebel an der Seite einer Spritze, die auf der Röhre steckt. Sie schrickt leicht auf. 1, 2, 3, 4 – immer mehr kleine, schwarze Kerne schießen samt orangefarbenem Fruchtsaft die Röhre hoch. Sophia übt einen Schwangerschaftsabbruch – und zwar an dieser Frucht. „Das war ja gar nicht so schwer“, sagt sie und atmet erleichtert auf. Dass der schwierige Part eines Abbruchs nicht der Eingriff selbst ist, erfährt sie erst später.

Mit ungefähr 30 anderen Studierenden sitzt Sophia in einem kleinen Seminarraum der Universität Witten/Herdecke. Vor ihnen ist jeweils ein blaues OP-Tuch ausgebreitet, auf dem eine Pinzette, ein kleines, silbernes Schälchen, eine Art Spritze und andere medizinische Instrumente liegen. Es sieht fast so aus wie ein OP-Tisch. Und das soll es im Prinzip auch sein. Denn die Studierenden haben sich an diesem Mittag im Container-Raum 6 nicht für ein Uni-Seminar getroffen. Im Gegenteil: Sie haben sich getroffen, um über etwas zu sprechen, was in der Uni kaum thematisiert wird: den Schwangerschaftsabbruch.

Langer Atem: Schwangerschaftsabbruch im Medizinstudium

In einem „Papaya-Workshop“ simulieren die Teilnehmer*innen den Eingriff an einer Papaya und lernen dabei medizinische Grundlagen und Geschichte des Schwangerschaftsabbruchs. Die studentische Gruppe Medical Students for Choice (MSFC) Witten organisiert deswegen „Papaya-Workshops“. Denn das Thema Abtreibung ist laut MSFC in deutschen Unis nicht mit Sicherheit Teil des Lehrplans. Schwangerschaftsabbrüche standen bislang zwar im Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) – das ist quasi das Curriculum des Medizin-Studiums. Die Universitäten konnten sich aber selbst aussuchen, ob sie das Thema in die Lehre integrieren möchten oder nicht. Als Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linkenfraktion hat die Regierung festgelegt, dass der NKLM für alle Lehreinrichtungen in Deutschland verpflichtend sein soll. Ein großer Fortschritt für die Pro-Choice-Bewegung.

Das Prinzip von MSFC: Was die Uni ihnen nicht beibringt, machen sie selbst. Dazu gehören Themen wie der Umgang mit LGBTQI*, die Bedeutung von Sexismus in der Medizin und auch die Grundlagen und Durchführung des Schwangerschaftsabbruchs. Carolin Wilm studiert Medizin und engagiert sich seit mehreren Jahren bei MSFC. „Ziel des Papaya-Workshops ist es nicht, dass die Teilnehmenden danach einen Abbruch durchführen können“, betont Carolin, während sie die Papayas in der Kiste zählt. „Es geht vielmehr darum, den Teilnehmenden das Thema näherzubringen und Vorurteile abzubauen.“ Sie wünscht sich, dass alle Medizinstudierenden im Studium mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch in Berührung kommen.

„My body, my choice“

Sophia studiert an der Uni Witten/Herdecke Medizin im siebten Semester. Nach dem Studium kann sie sich vorstellen, in der Fachrichtung Gynäkologie zu arbeiten. Workshops wie diese sind deshalb spannend für sie: „Verhütung und Abtreibung sind Themen, mit denen ich viel in Kontakt kommen werde. Deswegen ist es für mich gut, das früh genug zu lernen und praktisch zu üben.“ Aber nicht nur das. „Abtreibungen sind stark vorurteilsbehaftet und irgendwie wird nicht so richtig darüber geredet. Solche Veranstaltungen helfen dabei, Stigmata zu brechen“, findet die 24-Jährige.

Stigmata brechen – das wollen Carolin und die anderen Mitglieder von MSFC mit dieser Veranstaltung erreichen. Vor Beginn des Workshops legt die Studentin Infomaterial zum Schwangerschaftsabbruch und bunte Sticker auf den Tisch neben der Eingangstür. „My body, my choice“ steht auf einem Aufkleber. Der Slogan stammt aus der „Pro-Choice”-Bewegung der 1960er Jahren in den USA. Pro Choice – also für die sexuelle Selbstbestimmung der Frau, sich für ihr eigenes Leben einzusetzen. Aus dieser Bewegung ist auch die studentische Gruppe „Medical Students for Choice“ entstanden.

„In Deutschland kann man Frauenärzt*in werden, ohne je einen Eingriff miterlebt oder selbst durchgeführt zu haben“

Carolin kann sich vorstellen, nach dem Studium in der Gynäkologie zu arbeiten. Deshalb hat sie bereits ein Praktikum in einer gynäkologischen Einrichtung absolviert. Aber auch in der fachärztlichen gynäkologischen Weiterbildung ist der Schwangerschaftsabbruch kein verpflichtender Bestandteil. „Das heißt, in Deutschland kann man Frauenärzt*in werden, ohne je einen Eingriff miterlebt oder selbst durchgeführt zu haben“, sagt Carolin.

Paragraf 218 StGB: Seit Jahren kriminalisiert

Gespannt hören Sophia und die anderen Teilnehmer*innen einem Vortrag von Eva Waldschütz beim „Papaya-Workshop“ zu. Sie ist Gynäkologin, setzt sich seit Jahrzehnten für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ein und hat bei ihrer Arbeit in einer Praxis in Wuppertal Abbrüche vorgenommen. Das Thema lässt sie auch in ihrem Ruhestand nicht los. Bei Veranstaltungen wie diesen klärt Waldschütz mit ihrer Praxiserfahrung über die Schwierigkeiten auf, die mit einem Schwangerschaftsabbruch einhergehen.

Bevor es an den praktischen Teil geht, also an die Papaya, nennt Waldschütz einige theoretische Hintergründe. Sie berichtet von der Geschichte des umstrittenen Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch, der es Frauen seit Jahrzehnten erschwert, eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen. Denn demnach ist ein Schwangerschaftsabbruch eine Straftat.

Versorgungslücke in Deutschland wird größer

Nur unter bestimmten Bedingungen dürfen Frauen in Deutschland eine ungewollte Schwangerschaft beenden. Ein Abbruch ist nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt, wenn die Frau zuvor einen Termin bei einer der staatlichen Beratungsstellen in Anspruch genommen hat. „Diese Kriminalisierung führt zu einer Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen“, meint Waldschütz. Der Fakt, dass Abbrüche im Strafgesetzbuch geregelt sind, mache es Frauenärzt*innen schwer, Abtreibungen anzubieten. Anfeindungen würden zu ihrem Berufsalltag gehören.

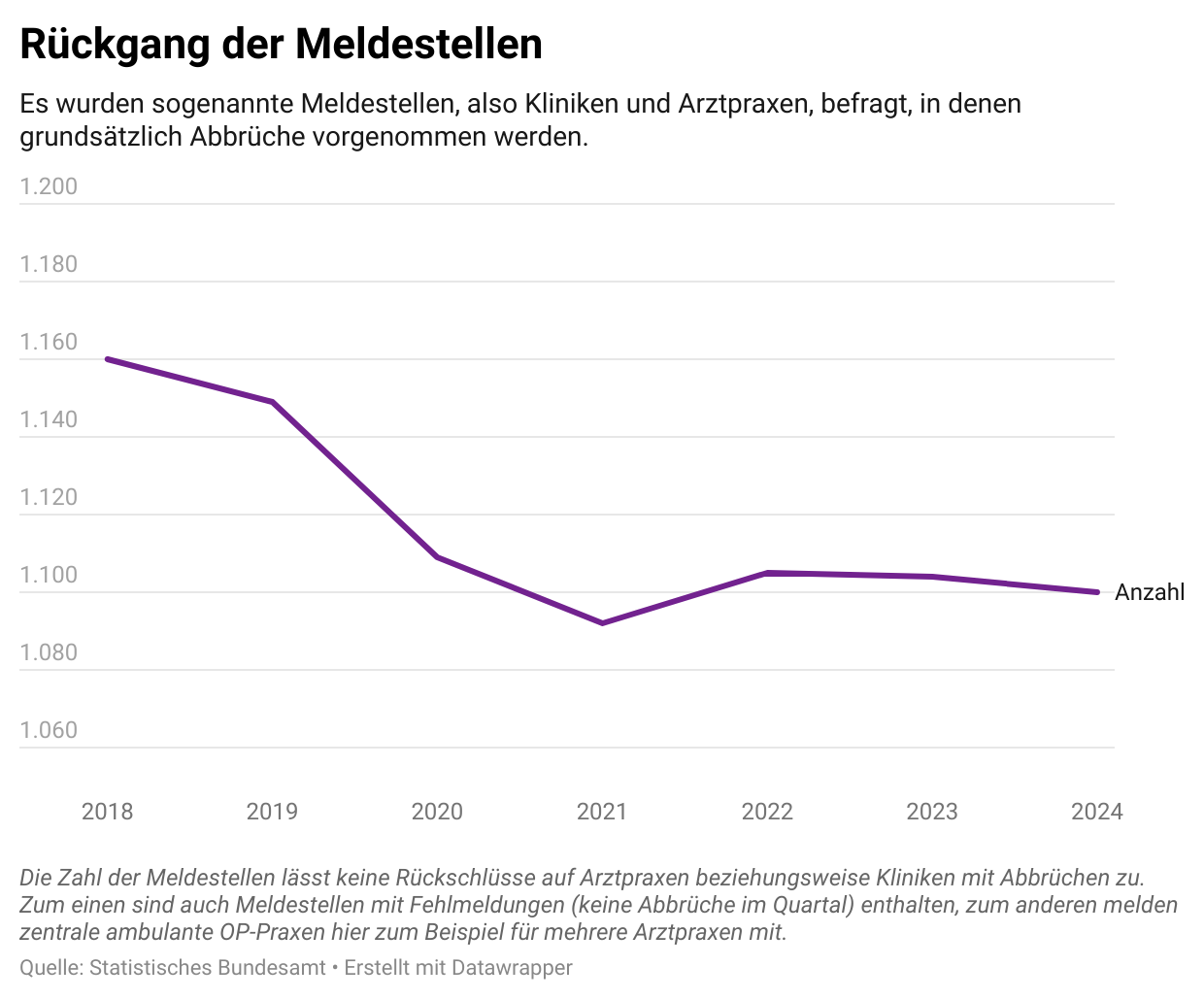

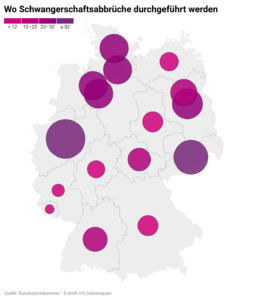

Waldschütz spricht hierbei auch von einem Rückgang der Kliniken und Praxen, die Abbrüche durchführen. In Zahlen waren es laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2003 bundesweit etwa 2050. Ende 2020 waren es nur noch 1109. Das entspricht einem Rückgang von 46 Prozent. Auch in Dortmund sinkt die Zahl: Während es 2012 nach Angaben des Sozialen Zentrums in Dortmund neun Praxen gab, die Schwangerschaftsabbrüche vornahmen, sind es zehn Jahre später nur noch drei. Das kann zu einem Mangel in der Versorgung führen.

Warum immer weniger Ärzt*innen Abbrüche anbieten

Diese Entwicklung ist einer der Gründe, warum Ärztin Gabie Raven Ende 2022 ihre Praxis in Dortmund eröffnet hat. Das Besondere: Sie ist auf Verhütung und Schwangerschaftsabbrüche spezialisiert. In Holland hat sie zwei weitere Praxen mit diesem Schwerpunkt, in Deutschland ist sie damit fast allein: „Immer wieder kommen schwangere Frauen aus Deutschland in meine Praxis in Holland“, berichtet sie. „Sie finden in Deutschland keine Praxis, die Abbrüche macht oder bekommen keinen Termin. Dann sind die zwölf Wochen der Schwangerschaft, in denen der Abbruch legal ist, schon überschritten.“

Dass es so wenige Praxen gibt, liege nicht daran, dass die Ärzt*innen den medizinischen Eingriff praktisch nicht durchführen können, meint Raven: „Das Problem ist in den Köpfen, nicht in den Händen. Schwangerschaftsabbrüche sind von der Gesellschaft nicht akzeptiert. Immer weniger Ärzte wollen Abbrüche machen, weil es ihnen so schwer gemacht wird.“

Seit ihrer Eröffnung hatte Raven mit Anfeindungen zu kämpfen. Abtreibungsgegner*innen warfen ihr Mord vor, beschimpften sie am Telefon und demonstrierten vor ihrer Praxis – Gehsteigbelästigung nennt sich das. Das hat die Regierung mit einem neuen Gesetz verboten. Das heißt: Abtreibungsgegner*innen dürfen in der Nähe gynäkologischer Einrichtungen nicht mehr demonstrieren. „Ich bekomme trotzdem Anrufe von Gegnern, die sagen, ich sei eine Kindesmörderin und dass das, was ich auf meiner Webseite schreibe, Propaganda sei. Dabei versuche ich nur, aufzuklären“, sagt Raven.

Paragraf 219a gestrichen – was hat sich seitdem verändert?

Öffentlich über Schwangerschaftsabbrüche aufzuklären, war bis 2022 noch verboten. Das erzählt auch Eva Waldschütz beim Papaya-Workshop und klickt auf die nächste Folie ihres Vortrags. Zweimal sei sie deshalb angezeigt worden und habe 6400 Euro Strafe zahlen müssen. Das letzte Mal war 2015 – also sieben Jahre, bevor der Paragraf 219a, der unter dem Begriff „Werbeverbot“ bekannt ist, gestrichen wurde. Jetzt sollen Frauen sachliche Informationen im Internet finden können, die ihnen bei der Entscheidung helfen sollen.

Gabie Raven sieht trotz der Streichung kaum eine Änderung: „Viele Ärzt*innen trauen sich trotzdem nicht, auf ihrer Seite darüber zu informieren.“ Das Streichen des Paragrafen 219a sowie das Verbot der Gehsteigbelästigung würden das Problem nicht grundlegend lösen. „Das Problem ist, dass den Frauen viele Steine in den Weg gelegt werden, wenn sie sich dazu entscheiden. Wenn die Frauen in meine Praxis in Holland kommen, weinen sie vor Erleichterung, weil sie nicht wie Kriminelle behandelt werden.“

Wie es Frauen erschwert wird, eine Schwangerschaft abzubrechen

Nachdem ungewollt schwangere Frauen bei der verpflichtenden Beratung waren, müssen sie zunächst drei Tage warten, bevor der Eingriff stattfinden kann. Gabie Raven findet das bevormundend: „Frauen können selbst Entscheidungen treffen, ohne zu einer Beratung gehen zu müssen. All diese Dinge machen es Frauen sehr schwierig, rechtzeitig einen Abbruch durchzuführen.“

„Hätte ich gewusst, was das für ein Kampf für mich in Deutschland wird, hätte ich das nicht gemacht.“

Je später ein Eingriff gemacht wird, desto mehr körperliche Risiken birgt er. Auch finanziell ist er eine Belastung: Die Kosten für den Eingriff müssen die Frauen meistens selbst tragen. Denn Abbrüche sind keine Kassenleistung. Zwischen 350 und 600 Euro kann ein Eingriff kosten. Damit sich die Situation für Frauen verbessert, müsse aber auch die Situation für Ärzt*innen erleichtert werden, meint Raven. „Hätte ich gewusst, was das für ein Kampf für mich in Deutschland wird, hätte ich das nicht gemacht.“

In vielen Medienberichten ist Raven „die Ärztin mit Dickkopf“, die kämpferische Ärztin. Sie mache ihren Job aus Überzeugung, sagt sie. Und das müsse sie auch, um mit all den Anfeindungen umzugehen, mit denen sie konfrontiert werde. Dabei sei dies nie ihr Traumjob gewesen. Persönliche Erfahrungen hätten sie dazu gebracht.

Im Alter von 26 Jahren habe die Ärztin in einem Missionskrankenhaus in Sambia gearbeitet. „Ich habe beobachtet, wie Frauen leiden mussten und gestorben sind, weil sie abtreiben wollten. In Sambia gab es keine Aufklärung und keine gute medizinische Versorgung.“ Eines sei ihr danach klar gewesen: Sie wolle Abbrüche machen. Erstmal für die nächsten fünf Jahre, sagte sie sich. Daraus seien 32 geworden.

Mit Papayas gegen Paragrafen

In Witten stehen die Student*innen noch am Anfang. Carolin setzt eine lange, silberne Nadel – den Hegar-Stift – an das eine Ende der Papaya an. Der runde, hintere Teil und der spitze Strunk der exotischen Frucht ähneln der Form einer Gebärmutter. „Den Hegar-Stift schiebt ihr durch das Fruchtfleisch, bis ihr am anderen Ende andockt“, erklärt Carolin, während sie die Papaya festumschlossen in der Hand hält. Dann nimmt sie einen spritzenförmigen Gegenstand – den Vakuum-Aspirator – und zieht ein Vakuum auf. Die Kanüle soll dann in das Loch eingeführt werden, aber nicht zu weit, sonst geht das Vakuum kaputt.

Das ist bei Sophias erstem Versuch passiert. Sie versucht es ein zweites Mal, vorsichtiger. Nachdem sie den Aspirator auf die Kanüle gesetzt hat, geht alles ganz schnell. Die Kerne schießen nach oben. „Wie viele Kerne sollen denn da rauskommen?“, fragt Sophia. „Das hängt ganz von der Reife der Frucht ab“, antwortet Carolin

Langer Weg zur Legalisierung

Während ihres Vortrags zeigt Waldschütz auf eine Europa-Karte. Darauf sind die gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch in den einzelnen Ländern markiert. „Im Frühjahr wurde das Recht auf Abtreibungen in Frankreich in der Verfassung verankert“, sagt sie. Aktivist*innen, darunter vor allem „Doctors for Choice“, ein Netzwerk aus Medizinstudierenden und Ärzt*innen, machen sich seit Jahren in Deutschland für eine Legalisierung stark.

Im April hat eine von der Regierung einberufene Expert*innenkommission eine Empfehlung zur Streichung des Paragrafen 218 ausgesprochen. „Das größte Problem ist der drohende Versorgungsmangel“, sagt Carolin überzeugt. „Und der kann meiner Meinung nach nur verhindert werden, indem 218 gestrichen wird, in der Hoffnung, dass es mehr Ärzte gibt, die sich das zutrauen.“ Denn dadurch könne der Zugang für Frauen erleichtert werden.

Carolin räumt die blauen Tücher in Tüten, stapelt die leeren Papaya-Kartons übereinander und räumt den Hegar-Stift in eine Kiste – „für das nächste Mal“. In Nullkommanichts sieht der Raum wieder aus wie ein normaler Seminarraum. Auf Instagram wirbt „Medical Students for Choice“ schon für die nächste Veranstaltung: eine Podiumsdiskussion zum Thema Abtreibungen.

Fotos: Julie Leduc