Wo früher Kohle abgebaut und Stahl produziert wurde, gibt es heute Museen, Kultur und Freizeitanlagen. Von tief unter der Erde, bis hoch auf die Spitzen der Fördertürme. Wie Erinnerungskultur gelingt und warum es wichtig ist sie zu bewahren.

Riesige rostige Anlagen, dicke Rohre, die ineinandergreifen, unzählige Treppen, die alle woanders hinzuführen scheinen. Dazwischen immer wieder Bäume und Pflanzen, die inmitten der rostigen Anlagen wachsen. In dieser Kulisse erheben sich meterhohe steile steinerne Wände und Türme. Kies knirscht unter ihren Füßen. Karabinerhaken klirren an ihren Gürteln. Eine Gruppe junger Frauen und Männer ist im Möllerbunker unterwegs. Noch vor rund 40 Jahren wurden dort große Mengen an Koks und Eisenerzen zwischengelagert – beides unverzichtbar für die Stahlproduktion.

Die Gruppe ist vom Deutschen Alpenverein aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Sie klettern wie jedes Jahr in den Sektoren des Klettergartens im Landschaftspark Duisburg-Nord. Ansonsten sind sie im Sauerland, in Belgien und in den typischen Alpenregionen unterwegs. In Duisburg seien die Wände besonders. Die Griffigkeit sei eine andere als die eines natürlichen Felsens, die Haptik glatter – ein nettes Ding zwischen Halle und Fels eben. Über das Wochenende ist die Gruppe in der Jugendherberge untergebracht, die sich auf dem Gelände des Landschaftsparks befindet. Oft treibt es sie abends noch einmal raus, denn dann ist alles beleuchtet und die Kletterwände sehen noch spektakulärer aus. Mitternachts spielen sie verstecken. „Wenn wir in Duisburg sind, werden wir wieder zu Kindern“, sagt einer von ihnen.

Ein Park mit Geschichte

Der Landschaftspark Duisburg-Nord steht für den Strukturwandel im Ruhrgebiet. Der etwa 180 Hektar große Park erstreckt sich rund um das stillgelegte Meidericher Hüttenwerk. Bis 1985 produzierte das 1902 von August Thyssen gegründete Werk Roheisen als Vorprodukt für die Stahlherstellung. Als es stillgelegt wurde, verhinderten Bürgerproteste den Abriss. Als Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA) Emscher Park entstand auf dem Areal ein Freizeitgelände. Landschaftsarchitekt Peter Latz schuf einen Ort zwischen industrieller Vergangenheit und neuer Bestimmung. Es ist ein Park mit vielfältigen Angeboten: Kulturveranstaltungen, Gastronomie, Klettern, Tauchen, Wandern, Fahrradfahren und Spazieren in und auf den weitläufigen, stillgelegten Anlagen. Jedes Jahr kommt dafür mehr als eine Million Menschen in den Park.

Die Klettergruppe ist nicht wegen der Geschichte hier. Für sie geht es um den Sport. Und die große Vielfalt an Routen. Rund 90 Kilometer Distanz liegen zwischen ihrer Heimat dem Rhein-Sieg-Kreis und Duisburg. Die Industriegeschichte des Ruhrgebiets ist ihnen fern und fremd. „Es ist eine komplett andere Region.Wenn die Industrielandschaft erhalten bleibt, ist das schön. Es ist toll, wenn man sie sogar richtig nutzen kann“, sagt Simon Gehring, einer der Kletterer. An die damaligen Zeiten erinnern sie sich nicht – aus welcher Erinnerung denn auch? Simon Gehring erzählt, dass sie sich trotzdem gefragt hätten, wie Stahl überhaupt produziert wird. „Wir haben dann mal direkt gegoogelt“, sagt der 28-Jährige.

Die Kultur rund ums Erinnern

„Um es zugespitzt zu sagen, wurden wir durch die Industrie, was wir sind“, sagt Historiker Stefan Moitra vom Deutschen Bergbau-Museum Bochum. „Die Welt, in der wir leben, gäbe es nicht ohne die Industrie.“ Was heute vom Tourismus lebt und wie etablierte und institutionell getragene Erinnerungskultur scheint, sei zuallererst eine Entwicklung von unten gewesen. Es haben sich spätestens in den 70er Jahren Bürgerinitiativen unterschiedlicher Schattierungen dafür eingesetzt, Fabriken, Stahlwerke, Kokereien und Bergwerke zu retten, sagt Moitra. „Für die Menschen und ihre Nachbarschaften waren diese industriellen Orte für den Zusammenhalt sehr wichtig. Man konnte diese Zentren nicht einfach wegreißen.“

Plötzlich erlebte der Denkmalbegriff einen Wandel. Es waren jetzt nicht mehr nur Schlösser, sondern auch Industriebauten, die als denkmal- und erinnerungswürdig galten. Die Zeche Zollverein in Essen, die Kokerei Hansa in Dortmund, das Gasometer in Oberhausen. Es sind nur drei von 27 Industriedenkmälern der Route Industriekultur im Ruhrgebiet. Erhalten werden sie unter anderem dadurch, dass an die Zeit der Industrie zurückgedacht wird.

Der Begriff Erinnerungskultur meint kulturelles Gedächtnis. In einem Interview der Zeitschrift „Forschung & Lehre“ erklärt die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, dass das kulturelle Gedächtnis ein aufwendiges Langzeitprojekt sei. Es ermögliche es dem Menschen, sich in einem großen Zeithorizont zu bewegen. Archive, Museen, Denkmäler, Schulen und alle Künste seien daran beteiligt, dass wir etwas von vergangenen Tagen wissen und dieses Wissen für nachfolgende Generationen parat halten.

Ohne Museen keine Erinnerung?

In Deutschland und besonders im Ruhrgebiet ist die Dichte an Industriemuseen groß. Denn die hiesige Gesellschaft ist sich ihrem industriellen Erbe bewusst. In anderen Ländern gibt es deutlich weniger solcher Museen, erklärt Stefan Moitra. Unter anderem untersuchen er und das Forschungsteam des Museums wissenschaftlich, wie in anderen Regionen und Weltregionen mit dem industriellen Erbe umgegangen wird. „Dass es so viele Museen in Deutschland gibt, ist eine wichtige Grundlage, um Erinnerungen aufrechtzuerhalten und auch in Zukunft noch zu erinnern“, sagt er.

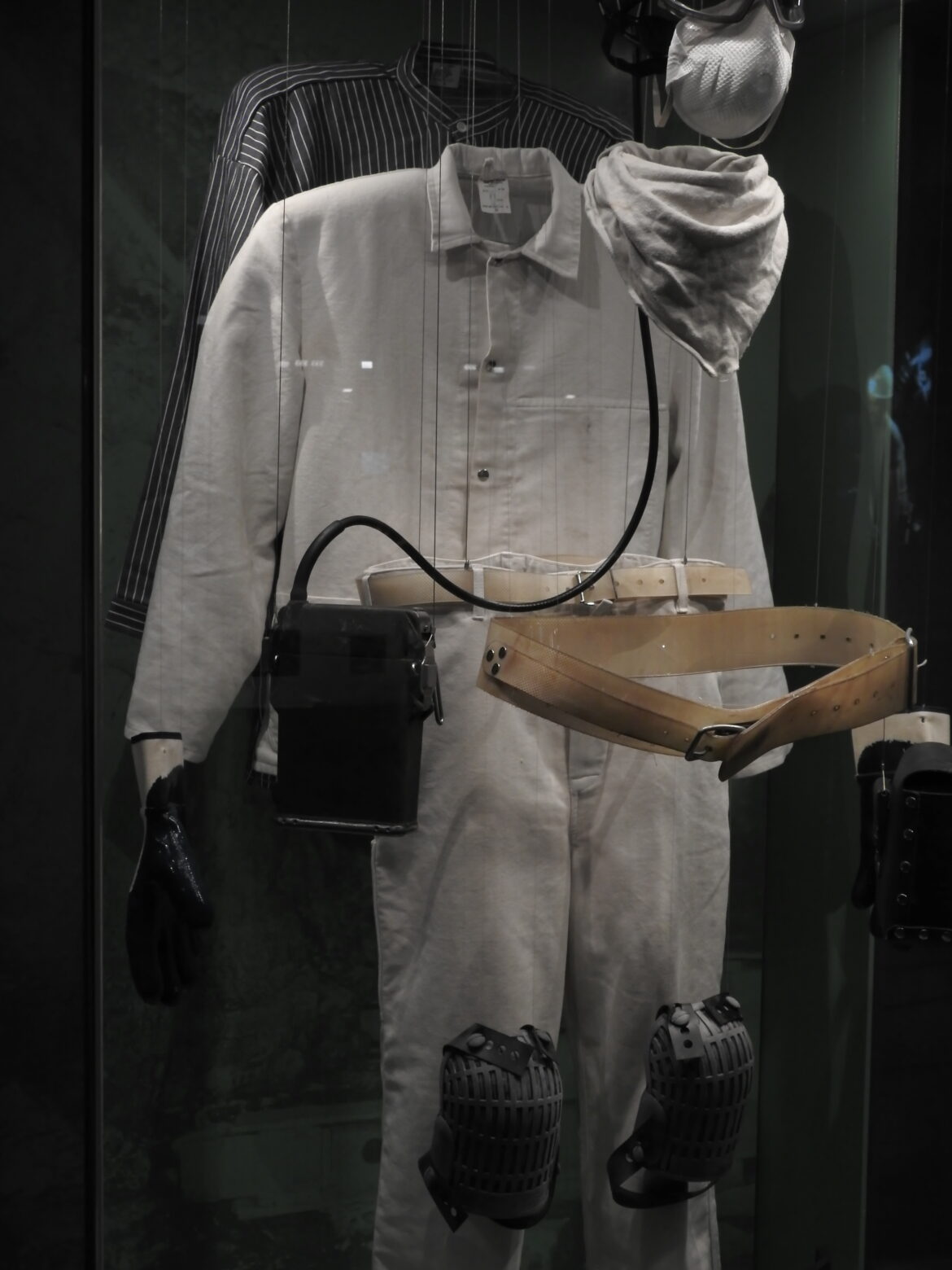

Ein riesiger Gebäudekomplex aus Backstein erstreckt sich an der Adresse „Am Bergbaumuseum 28“ in Bochum. Das dazugehörige blau-grüne Fördergerüst ragt in den grauen Himmel. Es gehörte einst zur Zeche Vereinigte Germania in Dortmund. Nachdem die Zeche stillgelegt wurde, kam es 1973 nach Bochum ans Museum. In der Eingangshalle sitzt ein Mann in traditioneller Bergmannskleidung an der Kasse und begrüßt die Besucher*innen mit „Glück auf“. Willi Fockenberg, ein ehemaliger Bergmann in Jeans und Bergmannshemd, betritt die Eingangshalle, in der es so gar nicht nach Zeche aussieht. Boden und Wände sind mit hellen Steinplatten belegt. Tatsächlich war dieser Ort eine Großviehschlachthalle, aus der 1930 das Museum entstand. Schon zur Zeit der Schwerindustrie erfuhren die Besucher*innen hier alles zum Bergbau.

Vom „Kumpel“-Leben

Auch Willi Fockenberg besuchte als Kind die Ausstellung. Das Bergbau-Museum ist weltweit das größte seiner Art. Es ist ein Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft, und seine Mitarbeiter*innen erforschen, vermitteln und bewahren epochenübergreifend die Geschichte von Bodenschätzen. In den Rundgängen des Museums wird mit Geräuschen, Filmen, Musik und Exponaten gearbeitet. Besonders greifbar wird die Geschichte beim Gang durchs Anschauungsbergwerk.

Willi Fockenberg hat viele Jahre Untertage als Hauer im Streckenvortrieb „auf Sterkrade“ bei Oberhausen gearbeitet. Seit über 20 Jahren arbeitet er am Deutschen Bergbau-Museum Bochum und leitet dort den Bereich Bergbautechnik. Damals wie heute begeistert er sich für den Bergbau. Er erzählt lebendig, die Erinnerungen fliegen ihm nur so zu. Mitreißend erzählt er vom regen Treiben Untertage, den dröhnenden Geräuschen, der Hitze, der Enge, der körperlichen Belastung, der ständigen Sorge vor herunterfallenden Steinen. Aber auch von der positiven Aufregung, Untertage zu fahren: „Der Tag war nie der gleiche wie tags zuvor. Dort unten ist die Natur, die in Bewegung ist und sich immer verändert.“ Er sagt, diese Zeit vergesse er nicht. Sogar an sein genaues Körpergewicht erinnert er sich noch. Mit 58 Kilogramm sei er gestartet, ein Dreivierteljahr später seien es 67 gewesen. Durch die harte Arbeit habe er ordentlich Muskelmasse aufgebaut.

Aktiv erinnern

Gerade ist Fockenberg 60 Jahre alt geworden und die Zeit des Bergbaus im Ruhrgebiet rückt immer weiter weg. Er möchte nicht, dass sie in Vergessenheit gerät. „Ich finde wichtig, dass man auch in die Städte und an die Orte geht und nicht im Verborgenen sein Museum betreibt. Vermittlung muss nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene stattfinden, sondern sie darf auch niederschwellig sein.“ Besonders der Kontakt mit Schulen ist dem Museum wichtig. Ein Musical ist schon an einer Schule entstanden. Das Museum hat die passenden Geräusche von Untertage und Bergbau-Utensilien wie Schaufeln und Hacken geliefert.

Eigentlich ist Fockenberg nicht für Rundführungen im Museum zuständig. Trotzdem leitet er in seiner Freizeit Gruppen durch die Bergbaugeschichte. Das könne dann auch schon einmal drei Stunden dauern, sagt er und schmunzelt. Dabei ist ihm vor allem Authentizität wichtig. Die Anschauungsobjekte, die Geräusche, die Technik bis hin zu den Anekdoten von früher. „Und dann glauben mir die Leute auch. Ich habe es ja selbst erlebt.“ Fockenberg ist gespannt, wie das mit dem Erinnern funktionieren wird, wenn diejenigen einmal nicht mehr sein werden, die die Zeit der Schwerindustrie wirklich erlebt haben.

Geht Industrie alle an?

2018 wurde die letzte Zeche im Ruhrgebiet geschlossen. Eine Epoche der deutschen Industriegeschichte ging zu Ende. Schicht im Schacht, ein letztes Mal „Glück auf“. In dieser Zeit seien die Interviewanfragen am Deutschen Bergbau-Museum Bochum hoch gewesen, erzählt Fockenberg. Plötzlich ging es ums Erinnern. Journalist*innen wollten sich vor allem von einem harmonischen Miteinander ‚der Kumpel‘ erzählen lassen. „Es wurde immer darauf bestanden, das Teamplaying Untertage darzustellen. Das gab es auch, aber es gab auch Probleme“, sagt Fockenberg. Er möchte den Bergbau nicht in den Himmel loben. Und seine negativen Seiten dürften mit der Erinnerung nicht vertuscht werden. Das gilt auch für die Folgen, die der Steinkohleabbau hinterlassen hat.

Bergsenkungen, Anstieg von Grubenwasser oder Erderschütterungen: Daraus entstehen die Ewigkeitsaufgaben, die auf unbestimmte Zeit anstehen und die Bewohner*innen und die Umwelt im Ruhrgebiet vor Gefahren schützen sollen. Dafür müssen ebenfalls auf unbestimmte Zeit ganze maschinelle Infrastrukturen unter der Erde betrieben werden. Zum Beispiel sammelt sich das Grubenwasser tief unter der Erde und muss abgepumpt werden. Es ist salz- und eisenhaltig und darf deshalb auf keinen Fall in Kontakt mit dem Trinkwasser kommen. So wie es das Bergbau-Museum Bochum beschreibt, sind das die unmittelbaren Konsequenzen, die an den Tag treten, wenn der Mensch in das eingreift, was eigentlich im für ihn Verborgenen liegt.

Willi Fockenberg ist einer von vielen, die im Ruhrgebiet in einem Haus wohnen, das schief steht: „Mein Haus steht um 18 Zentimeter auf einer Länge von 11 Meter schief. Wenn man einen Ball irgendwo hinlegen würde, würde der quer durchs Wohnzimmer immer nach vorne rollen.“ Schon früher hätten in seinem Elternhaus die Tassen im Schrank von den Erschütterungen geklirrt. Er kennt es nicht anders. Ihm ist aber auch bewusst, dass viele Menschen über die Jahre zugezogen sind. Sie verbinden das Ruhrgebiet nicht mit der Industrie. „Die muss man versuchen mitzunehmen, auch mit den offenen Fragen, die damit einhergehen“, sagt er.

Industrie als Thema der Gegenwart

Dass die Menschheit in der Erde gräbt, ist nicht allein ein Phänomen der Vergangenheit. Denn Bergbau meint nicht nur Steinkohle, sondern auch andere Ressourcen, die aus der Erde geholt werden. Eisen, Kupfer, Aluminium, Nickel oder Gold. Sie stecken in unserem Alltag – in Handys, Computern, Autos, letztlich überall. Stefan Moitra sagt, es sei wichtig, sich genau das zu vergegenwärtigen: „Es gibt eine Wahnsinnsungleichheit in internationalen Wertschöpfungsketten und die Arbeiterinnen und Arbeiter stehen irgendwo am Anfang dieser Kette und werden wenig berücksichtigt.“ Ein gegenwärtiges Problem, eng verknüpft mit dem Klimawandel. Die Frage nach den Folgen der Schwerindustrie auf den Klimawandel sei noch eine recht neue – und eine, die sich auch die Industriemuseen im Ruhrgebiet immer wieder neu stellen müssen.

Stück für Stück zieht sich die Klettergruppe an einem der Türme im Möllerbunker hoch. Es braucht nicht lange und alle sind oben versammelt. Von unten betrachtet, ist es ein steiler Turm. Kahler, grauer Fels. Ein scheinbar unüberwindbares Hindernis. Von oben aber, von der Industrieanlage aus, die sich hinter dem Bunker öffnet, wirken die Türme klein. Von dort ist die Gruppe ein bunter Haufen, der sich mit dem Stein und der Landschaft verbindet. Ein Bild, das sich fügt, obwohl es nicht immer so war.

Beitragsbild und Fotostrecke: Meret Burger