Frauen scheinen in der Musikgeschichte fast keine Rolle zu spielen. Zumindest, wenn man sich an die großen Geschichtsbücher hält. Die Menschen hinter dem Forschungsprojekt “Musik und Gender im Internet” beweisen mit ihrer Arbeit das Gegenteil.

Egal, ob es in der klassischen Musik um eine Melodie oder einen Namen geht: Die meisten werden sich an Werke von Männern erinnern. Dr. Silke Wenzel möchte das ändern. Sie ist Dozentin an der Hochschule für Musik und Tanz Hamburg (HfMT Hamburg) und Mit-Herausgeberin des digitalen Forschungsprojekts “Musik und Gender im Internet”, kurz “MUGI”. Dort veröffentlicht sie Forschungsartikel zu Frauen, die auf oder hinter der Bühne, in der Konzertorganisation oder als Komponistinnen und Musikpädagoginnen tätig waren. Im Interview erzählt sie, warum Frauen in der allgemein gelehrten Musikgeschichte kaum eine Rolle spielen.

Frau Wenzel, Sie haben bereits einige Forschungsartikel für MUGI verfasst. Gibt es eine Recherche, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Da fällt mir ein Projekt über Ella Stockhausen ein. Sie war eine Pianistin der 1910er, 1920er Jahre. Ab 1930 ging sie als sogenannte “Halb-Jüdin” in den Untergrund, versteckte sich und blieb in Berlin. Nach dem Krieg verlor sich ihre Spur. In meinem Artikel habe ich die letzte Wohnung benennen können und wann sie zuletzt sichtbar wurde. Eines Tages rief mich der Archivar Werner Grünzweig vom Archiv der Künste in Berlin an und sagte: “Ich habe eine alte Munitionskiste mit Unterlagen von Ella Stockhausen, die auf einer Papier-Deponie gefunden wurde. Die Mitarbeiter haben mich angerufen.” Mittlerweile hatte ich Kontakt zu Ella Stockhausens Nachkommen. Dabei ging es um eine riesengroße Gemäldesammlung dieser Familie, die Goebbels verschleppt hatte. Von dieser Gemäldesammlung soll es auch eine Fotoreihe gegeben haben. Das habe ich Werner Grünzweig erzählt und er antwortete: “Sie werden es nicht glauben. In dieser Munitionskiste sind Fotos und ich habe mich gefragt, was das für Fotos sind, von welchen Gemälden.” Das sind solche Krimis, die sich auftun, die immer sehr spannend sind.

Wieso gehen Frauen überhaupt in der Musikgeschichte verloren?

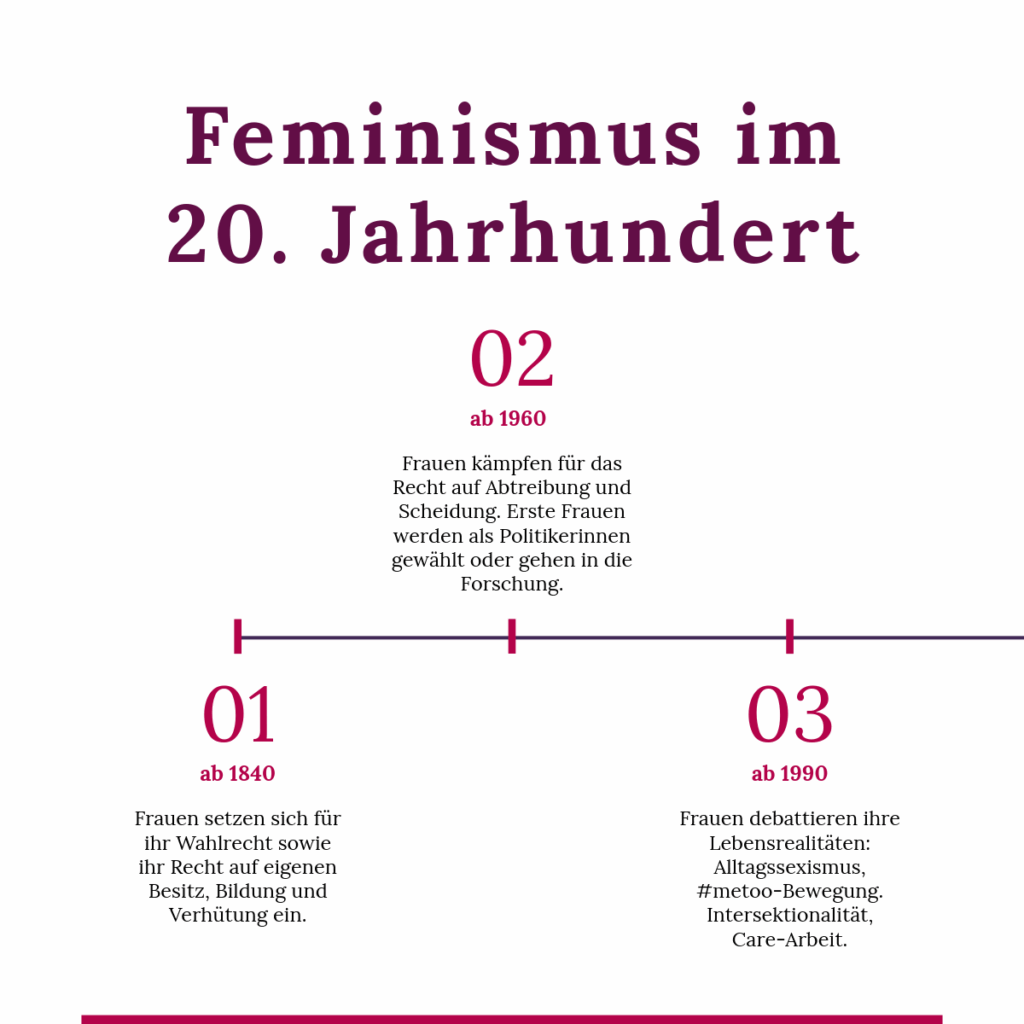

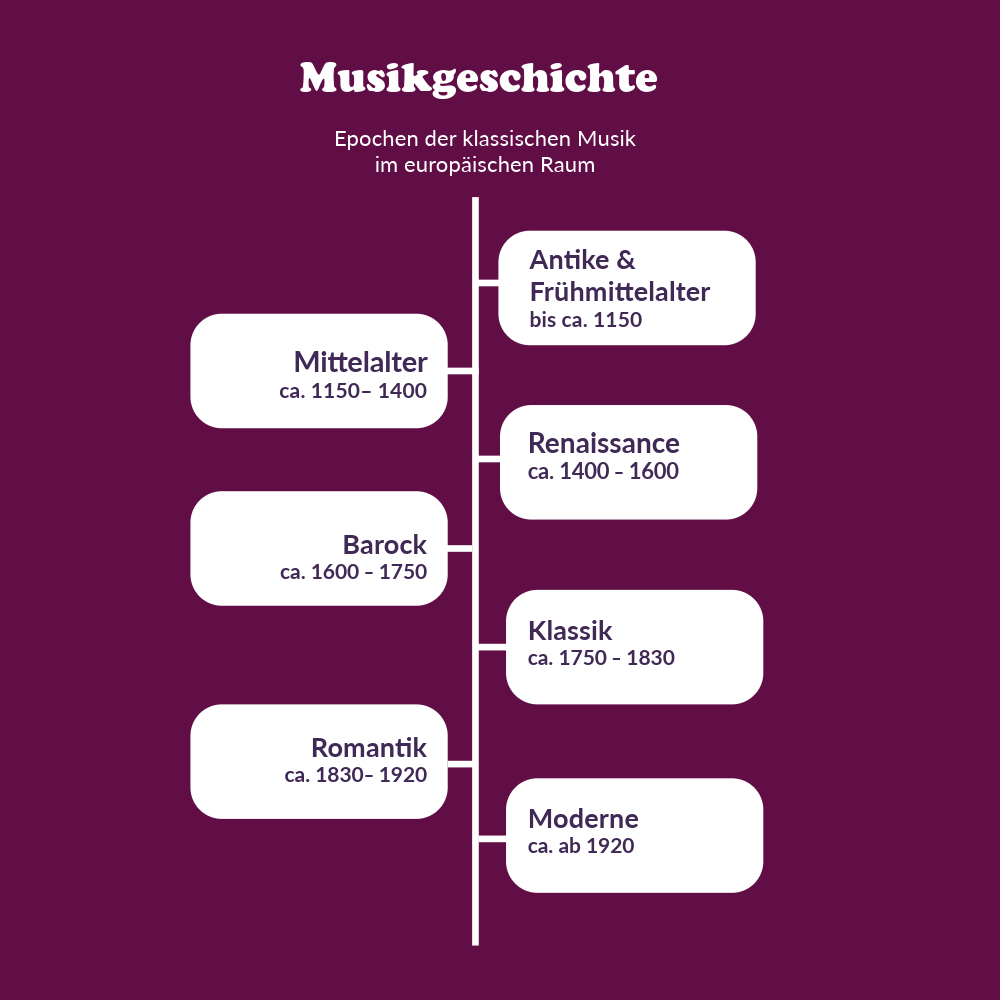

Wenn wir an die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts denken, in der sich die Gesellschaft in Deutschland auf dem Weg zur Emanzipation befand: Wer fällt uns in der Musik für diese Zeit ein? Karl Heinz Stockhausen, Bernd Alois Zimmermann, Luigi Nono, Pierre Boulez. Das ist irre. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Riemann Musiklexikon von 1919. In dieser Ausgabe sind unglaublich viele Frauen vorhanden, die später nicht mehr vorkommen. Das gleiche gilt für das “Grove Dictionary of Music and Musicians” von 1950. Darin sind unzählige Komponistinnen Englands enthalten, die in den letzten Printausgaben des Lexikons keine Rolle mehr spielen. Nicht in der Ausgabe von 1980 und nicht in der von 2001. Das Problem ist also nicht, dass es Komponistinnen und generell Frauen in der Musik nicht gegeben hätte.

Mit “MUGI” haben Sie einen Weg gefunden, Frauen in der Musikgeschichte sichtbarer zu machen. Wie ist dieses Forschungsprojekt organisiert?

Auf unserer Webseite veröffentlichen wir Artikel über Frauen, die in der Musikgeschichte eine Rolle gespielt haben und rücken sie auf diese Weise in den Fokus. Manchmal entscheiden wir, dass wir jemanden um einen Artikel bitten möchten. Manchmal werden auch Ideen von außen an uns herangetragen. Zum Beispiel: “Ich habe gerade meine Masterarbeit dazu abgeschlossen” oder “Ich habe parallel zu meiner Dissertation die folgenden zwei Musikerinnen in den Blick genommen und würde unglaublich gerne dazu einen Artikel schreiben.” Manchmal sind es auch Nachfahren, die sich melden und sagen: “Ich habe hier noch den gesamten Nachlass aus privatem Besitz.” MUGI-Artikel entstehen demnach aus vielen Kontexten.

Dabei beschränken sich die Artikel nicht nur auf Komponistinnen und Musikerinnen. Sie stellen auch Frauen vor, die in anderen Feldern musikalisch tätig waren. Wieso?

Einfach, weil ansonsten handelnde Musikerinnen und Komponistinnen schwer zu sehen sind. Die musikalische Arbeit besteht aus so viel mehr als einem vermeintlich fertigen Werk. Aus dem Führen von Salons zum Beispiel. Für Frauen war das häufig der einzige musikalische Betätigungsort. Sie waren auch jene, die die Kopisten-Abschriften für ihre Männer oder überhaupt von Musikerinnen angefertigt haben. Oder Komponistinnen, die unter anderem für den Freundeskreis geschrieben haben, die Musik als Spiel begreifen und mal eben eine Operette im Salon mit Schülerinnen aufführen. Das wird erst dann sichtbar, wenn wir die Handelnden, die Akteure in den Vordergrund nehmen und nicht das Werk selbst. Ich glaube, dass bei Musik immer noch dieses uralte Bild existiert, das die Komposition frei von allen äußeren Einflüssen zeichnet. Das ist eine unglaubliche Werkzentrierung, die neben der Eurozentrierung immer noch eine relativ große Rolle spielt.

Wie sieht der Forschungsprozess zu einem Artikel aus?

Das dauert mindestens acht Wochen. Häufig habe ich nur einen Namen. Zum Beispiel als Teil eines Trios. Ich untersuche zum Beispiel eine Geigerin und sehe: Oh, sie ist häufig mit einer bestimmten Cellistin aufgetreten. Dann beschließe ich: Ich möchte wissen, wer die Cellistin ist. Danach ist meine erste Anlaufstelle Google Books. Nach dem, was ich dort sehe, entscheide ich, ob ich einen Artikel schreibe. Dann erstelle ich, so weit, wie ich komme, eine Grundbiografie. Wenn möglich mit Daten zum Studienort, vielleicht schon mal Wirkungsorte und Ehe-Orte. Ich bekomme eine Idee davon, wo die Person war und wo es sich lohnen würde, genauer nachzuschauen. Danach beginnt die normale Archiv- und Bibliotheksforschung mitsamt Digitalisierungen.

Was würden Sie als Ihren größten Erfolg im Zusammenhang mit “MUGI” bezeichnen?

Über MUGI konnten wir mittlerweile 120 Generalnorm-Dateien beantragen, kurz GND. Diese Dateien dienen dazu, Menschen im Archivwesen und Personen generell in Deutschland zu „individualisieren”. Die GND wird einer Person zugeschrieben und enthält bestenfalls ein Geburts- und ein Todesdatum und Wirkungsorte. Also alles, was um diese Person herum in Deutschland an Forschung passiert oder an Archiv-Konvoluten vorhanden ist, bis hin zum Wikipedia-Artikel. Das heißt, 120 der circa 600 Musikerinnen, über die wir bei MUGI Artikel veröffentlicht haben, waren bislang nicht in der deutschen Forschung oder überhaupt in der Forschung präsent. Sie waren nicht als Personen des öffentlichen Lebens bekannt. Das ist für mich einer der ganz großen Erfolge.

Gibt es Grenzen von musikgeschichtlicher Aufarbeitung?

Wenn wir heute Kompositionen von Frauen spielen, aufführen, entdecken, dann werden wir trotzdem nicht diese hunderte von Perspektiven faken oder irgendwo hernehmen können, die ein männliches Werk über 200 Jahre ansammelt. Da hat sich eine Interpretationstradition herausgebildet. Mit jeder Aufführung, jeder Aufnahme und Interpretation ändert sich ein Werk sowohl für Musiker:innen als auch für das Publikum – egal, wie minimal diese Veränderung stattfindet. Ein historisches Werk hat sich in unfassbar vielen verschiedenen Schritten immer wieder der aktuellen gesellschaftlichen und ästhetischen Norm angepasst. Das ist dem Kunstwerk inhärent, bei aller Liebe zur historisch informierten Aufführungspraxis. Wir können die schönsten Klaviersonaten einer Sophia Westenholz haben. Wir werden die Mozart’sche Tradition der Zeitgenossin trotzdem nicht auf ihre Werke schreiben können. Das birgt eine eigene Tragik.

Wenn wir bedenken, wie viele Gelder in die Möglichkeit der Aufführung von Mozart’schen Werken, von Bach’schen Werken und von anderen Komponisten geflossen sind, dann kann das die Frauenforschung nicht mal eben aufholen. Wir haben Solokonzerte für einzelne Instrumente mit Orchester. Dafür haben wir keinen Klavierauszug. Er würde die Orchesterpartitur zusammenfassen, sodass das Werk für einen Solisten oder eine Solistin anspielbar wird. Dadurch würden das Gesamtwerk und eine Vorstellung entstehen. Das alles gibt es häufig nicht und muss über andere Wege erarbeitet werden. Das ist eine unfassbare Geduldsaufgabe.

Wie kann “MUGI” Frauen in der Musikgeschichte normalisieren, wenn es sie gleichzeitig herausstellt?

Ich finde es nicht optimal, Frauen als Frauen zu labeln. Und ich finde es auch nicht optimal, Komponistinnen aufzuführen und darauf stolz zu sein. Oder, ich habe ein ungutes Gefühl, wenn das wieder so ein “Guck mal, wie toll wir sind. Wir führen sogar Frauen auf” wird. Wenn nun aber gar keine Werke von Frauen aufgeführt würde … (Silke Wenzel denkt länger nach). Ich freue mich über jeden Unterstützer und jede Unterstützerin, die uns auf diesem Weg begleitet. Sie haben viel Respekt verdient. Jene, die sich darum bemühen, die häufig mit Gegenwind zu tun haben, die ästhetische Begründungen geben müssen, warum jetzt diese Komponistin zum Zug kommen soll. Die vor unfertigen Aufführungsmaterialien stehen oder diese Aufführungsmaterialien womöglich sogar generieren müssen. Diese Art von Arbeit kann nur Erfolg haben, wenn sie von einer großen Breite der Gesellschaft getragen wird. Dann kann man auch darauf stolz sein.

Fotos, Illustration und Grafiken: Lea Nitsch