Elegant gekleidete Männer starren sich über den Spieltisch hinweg angriffslustig an, während schöne Frauen das Spektakel beobachten. So kennen wir Poker, Roulette und Co. aus Filmen. Stimmt das Klischee? Unterwegs mit einer jungen Croupière.

Die Stirn des alten Mannes liegt in Falten. Er kneift seine Augen zusammen und blickt auf den Spieltisch vor sich. Eine kleine silberne Kugel kreist im Roulettekessel umher, immer und immer wieder. Der Mann fischt ein paar Spielchips, Jetons, aus seiner Hosentasche. Seine Finger schweben über dem Tableau, lassen an der ein oder anderen Stelle einen Jeton fallen. „Bitte das Spiel zu machen“, sagt Croupière Julia Gerst und lächelt den Mann an. Der schaut kaum vom Tisch auf. Er setzt noch einen Jeton auf das kleine Feld mit der 11. „Nichts geht mehr“, sagt Julia und kurz darauf fällt die Kugel im Kessel auf die 20.

„20, schwarz, pair, passe.“ Sie setzt den Dolly, eine silberne Figur, die aussieht wie ein kleines Gewicht, auf das Kästchen mit der Zahl 20. Der alte Mann kräuselt die Lippen. Keiner seiner Einsätze hat ihm Glück gebracht. Mit einem Handzeichen gibt er Julia zu verstehen, dass er noch eine Runde spielen möchte.

Ich konnte einfach nicht mehr fünf Tage die Woche an einem Schreibtisch sitzen.

Julia ist Croupière, auch Dealerin genannt, in der Spielbank Hohensyburg in Dortmund. Die 28-Jährige leitet Kartenspiele wie Black Jack und Poker, wirft die Roulettekugel und zahlt Gewinne aus. Seit drei Jahren arbeitet sie dort, nachdem sie ihren Job als Bankkauffrau aufgegeben hat. „Ich konnte einfach nicht mehr fünf Tage die Woche an einem Schreibtisch sitzen“, sagt Julia kurz bevor an diesem Montagabend um 18 Uhr ihre Schicht beginnt.

Sie trägt einen enganliegenden schwarzen Rock, darunter eine schwarze Seidenstrumpfhose. Ihre Füße stecken in glänzenden Pumps und die weiße Bluse hebt sich von ihrem dunklen Blazer ab. Die Kleiderordnung wird vom Casino vorgegeben. Julias braune Haare sind zu einem strengen Knoten zurückgebunden, ihr Gang ist aufrecht und selbstsicher. Freundlich nickt sie den Gästen zu, die an ihr vorbei in den großen Saal laufen. Dort können sie Poker, Black Jack, Roulette oder Französisches Roulette spielen. Viele der Männer tragen ein Sakko, aber nicht alle Besucherinnen und Besucher sind schick gekleidet.

Fingerspitzengefühl ist wichtig

Julia geht zu einem der Roulettetische weiter hinten. Die linke Seite des Raumes besteht aus einer Fensterfront, die den Blick auf die hügelige Landschaft frei gibt. Etliche Casinogäste haben sich schon um die Spieltische versammelt, während Julia ihren vorbereitet. Setzt ein Gast hier einen Jeton, muss dieser mindestens zehn Euro wert sein. Insgesamt dürfen die gelegten Spielchips pro Person und pro Runde nicht über 7000 Euro hinaus gehen. Die Kugel legt Julia in den Roulettekessel auf die 29, dem Datum an diesem Tag. „Das ist einfach Tradition.“

Ist ein Tisch einmal eröffnet, muss sich der Roulettekessel den ganzen Tag drehen – von drei Uhr nachmittags bis drei Uhr nachts. So erkennen die Gäste, dass sie an diesem Tisch spielen können. Also wirft Julia auch jetzt die Kugel, obwohl noch niemand wartet. Dafür hält sie diese zwischen Daumen und Zeigefinger, mit dem Mittelfinger schnipst sie die Kugel in entgegengesetzter Richtung in den sich drehenden Kessel.

Neben Julia sitzt der Tischchef. Er beobachtet das Geschehen auf zwei nebeneinanderstehenden Tischen. So wollen die Casinobetreiber dafür sorgen, dass die Croupières und Croupiers ihrer Arbeit angemessen nachgehen und keiner der Spielerinnen und Spieler schummelt. Manchmal passiert das. „Die Gäste versuchen dann noch schnell auf eine Zahl zu setzen, obwohl die Roulettekugel schon gefallen ist.“ In diesen Momenten muss Julia Fingerspitzengefühl beweisen. Ist sie sich sicher, dass jemand absichtlich täuscht, gibt sie dem Tischchef Bescheid. Er oder andere Kolleginnen und Kollegen können, falls nötig, alles auf Kameras überprüfen und den Gast für die Spielbank sperren lassen.

Nicht nur für Matheasse

Um Croupière zu werden, musste Julia verschiedene Ausbildungskurse absolvieren. Die meisten neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter viele Studierende, fangen mit einem Pokerkurs an, sagt sie. Das sei am einfachsten. „In der Stellenanzeige steht, man braucht zum Beispiel mathematisches Verständnis. Das sollte aber nicht abschrecken. Wer gut Kopfrechnen kann, kommt schon klar.“

Wer gut Kopfrechnen kann, kommt schon klar.

Die Ausbildungskurse kosten zwar nichts, verdienen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer währenddessen aber auch nichts. Am Ende erhalten alle ein Zertifikat, das ihnen erlaubt, in dieser Spielart überall als Croupière oder Croupier zu arbeiten.

In Deutschland geht das in 18 staatlich genehmigten Spielbankgesellschaften an 66 Standorten. Neun Spielbankgesellschaften an 35 Standorten sind in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft – so auch die Spielbank in Dortmund. 351 Millionen Euro brutto haben diese Spielbanken im vergangenen Jahr zusammen als Spielertrag eingenommen. Das sind die Einnahmen, die nach dem Abzug der Gewinne der Gäste noch übrig bleiben.

Heute beherrscht Julia die drei beliebtesten Spiele: Poker, Black Jack und Roulette. Nachdem beim Roulette die Kugel gefallen ist, muss sie im Kopf schnell die Gewinne der Spielerinnen und Spieler ausrechnen. Die reichen von kleinen Beträgen bis hin zu mehreren Tausend Euro pro Person, je nachdem wie viel gesetzt wird. „Irgendwann weiß man einfach, wie hoch der Gewinn ist, weil man mit den Zahlen immer und immer wieder rechnet“, sagt Julia.

Arbeit fürs Köpfchen braucht Pausen

Nach einer dreiviertel Stunde Arbeit am Roulettetisch braucht Julia eine Pause. „Das ist ja was fürs Köpfchen hier. Man muss die ganze Zeit hochkonzentriert sein“, sagt sie. Beim Roulette muss sie sich beispielsweise merken, welcher Gast auf welche Felder gesetzt hat, damit nicht zwei Spielerinnen oder Spieler den Gewinn für sich beanspruchen. Gleichzeitig muss sie unterhalten. „Als Croupière möchte ich den Gästen das bestmögliche Spielerlebnis bieten. Der Spaß steht im Vordergrund.“

Während der Pause trinkt Julia einen Cappuccino und raucht E-Zigarette. Ihre Augen werden groß, als sie von ihrem krassesten Erlebnis in der Spielbank erzählt. Es ist ein paar Tage vor Weihnachten. Am Roulettetisch stehen ein reicher Mann, ein Stammgast, und eine ältere Frau . Der Mann setzt ständig 1000er-Platten auf das Tableau, die Frau Jetons im Wert von zwei Euro. Er setzt auf schwarz und gewinnt. In der nächsten Runde setzt die Frau ebenfalls auf schwarz. Doch sie verliert. Ein paar Mal macht sie das so – ohne Erfolg.

„Hätte ich nur einmal in meinem Leben so eine 1000er-Platte, könnte ich sofort nach Hause gehen“, sagt sie. Der Mann guckt sie an und schmeißt ihr eine der wertvollen Platten hin. „Hier, die können Sie haben“, brummt er. Die ältere Dame ist völlig aufgelöst und kann ihr Glück kaum fassen. „Das hat mich echt bewegt“, sagt Julia heute. „Ich kannte den Gast, und damit hätte keiner gerechnet.“

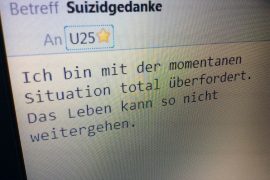

Mit Spielsüchtigen umgehen

Nach 15 Minuten geht es für Julia wieder zurück an den Spieltisch. Bis drei Uhr heute Nacht läuft das so ab: Jede dreiviertel Stunde muss sie eine Pause machen. „Man führt echt ein Nachtleben. Es ist schon nicht so einfach, sich mit Leuten zu treffen, die tagsüber arbeiten.“ Ihre Familie und Freunde seien am Anfang sehr interessiert an ihrem neuen Job gewesen: „Es ist ja kein alltäglicher Beruf. Mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt, dass sie mich an Familientagen nicht zum Frühstück einladen brauchen, sondern eher nachmittags zum Kaffee.“

Genau wie Julia sind manche Gäste die ganze Nacht lang in der Spielbank. Sobald die Croupière den Verdacht hat, dass jemand spielsüchtig sein könnte, gibt sie dem Spielschutzbeauftragten der Spielbank Bescheid. Der spricht mit dem Gast und kann sie oder ihn sperren. Dann darf diejenige oder derjenige in keiner Spielbank mehr spielen. Die Spielbank Hohensyburg ist ein staatliches Casino mit dem Auftrag, den Glücksspielbetrieb zu lenken und damit Spielsucht vorzubeugen. So steht es im Glücksspielstaatsvertrag.

Jürgen Trümper, Geschäftsführer des Arbeitskreises gegen Spielsucht, findet, dass der Spielerschutz in Spielbanken durch die Rechtsform besser gestaltet sei als zum Beispiel in Spielhallen. Die große Besonderheit bei Spielbanken sei die Möglichkeit für Spielerinnen und Spieler, sich selbst sperren zu lassen oder gesperrt zu werden. Trotzdem: „Die Sperre ist ein Hilfsmittel, sie ersetzt aber keine Therapie. Die Vorstellung, nach einer Sperre würde der Spieler nicht woanders spielen oder nicht mehr ans Spielen denken, ist blauäugig.“

Zwischen Glück oder Pech

Den Vorwurf, Croupières und Croupiers würden den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, kann Julia nicht nachvollziehen: „Man geht hier hin, um einen schönen Abend zu haben. Gewinnen oder Verlieren gehört zum Glücksspiel dazu.“ Sie selbst habe auf das Spiel keinen Einfluss. Das liege zum einen daran, dass sich die Kugel in entgegengesetzter Richtung des Kessels dreht und so das Zielen auf eine bestimmte Zahl beim Wurf unmöglich mache. Zum anderen seien in dem Kessel kleine Rauten aus Metall eingebaut. Darüber stolpere die Kugel und falle dann zufällig auf eine Zahl.

Wenn die Gäste gut drauf sind, ist man selbst auch gut drauf.

Trotzdem müsse Julia an Abenden, an denen die Spielbank viel Gewinn macht, damit umgehen können, dass Gäste ihren Frust an ihr auslassen. Andererseits: „Wenn die Gäste gut drauf sind, ist man selbst auch gut drauf. Dann ist das Spiel viel angenehmer.“

Beim Roulette versucht der alte Mann derweil sein Glück noch einmal. Diesmal setzt er die Spielchips unter anderem auf die 29, auf die Linie zwischen 23 und 24, und auf die 23. „Nichts geht mehr“, sagt Julia und die Roulettekugel fällt. „23, rot, impair, passe. Ja, sehen Sie, klappt doch!“ Julia setzt den Dolly auf die 23, alle Jetons, die nicht gewonnen haben, schiebt sie zur Seite. Die Mundwinkel des alten Mannes zucken und seine Lippen heben sich zu einem Lächeln. Endlich hat er gewonnen: 520 Euro. Jetzt muss er sich entscheiden: Lässt er sich das Geld auszahlen? Oder spielt er weiter?

Teaser- und Beitragsbilder: Karolina Timoschadtschenko