Wir müssen reden. Es geht um Alltagsrassismus. Um unbedachte Äußerungen, die Menschen verletzen. Die aktuelle Black-Lives-Matter-Bewegung führt uns Rassismus in seiner schlimmsten Form vor Augen. Wie ist es überhaupt, im Alltag immer wieder diskriminiert zu werden, nur weil jemand eine andere Hautfarbe hat? Fünf Personen haben mit Kurt-Reporterin Anabel Schröter über ihre Erfahrungen mit täglichem Rassismus gesprochen. Professor Karim Fereidooni erklärt, warum es solchen Alltagsrassismus überhaupt gibt.

Lisa Brück (21) aus Duisburg

Ich bin müde. Einfach nur müde. Vom Alltagsrassismus, ihn akzeptieren zu müssen, dass ich für die Menschen immer etwas Besonderes bin. Es treibt mich in die Verzweiflung. Ich kann nirgendwo hingehen, ohne dass mir jemand ungefragt in meinen Afro, meine Rastazöpfe oder meine Braids fasst. Damals in der Schule. Heute im Club, im Bus oder, wenn ich jemanden im Krankenhaus besuche. Die Menschen verstehen nicht, dass mich dieses Verhalten stört. Wenn sie mich um Erlaubnis bitten würden, wäre es in Ordnung, weil sie mir dann gegenüber respektvoll wären.

Erst seit vier Jahren laufe ich mit offenem Haar herum. Zuvor habe ich mich geschämt, wollte nicht auffallen, keine Aufmerksamkeit erregen. Deshalb habe ich schon als Kind meine Haare mit einem chemischen Mittel geglättet. Nicht aus einem Gefühl der Zugehörigkeit, sondern eher der Anpassung. Mit der Zeit habe ich meine Haare lieben gelernt.

Durch mein Umfeld konnte ich diese Gefühle nicht früher entwickeln, denn ich bin in einer weißen Gegend aufgewachsen. Es gab nichts, mit dem ich mich hätte identifizieren können. Keine Ideale und Vorbilder. Keine schwarzen Disney-Prinzessinnen, Baby Borns oder Barbies. Trotzdem habe ich mich nie anders gefühlt als die anderen. Im Kindergarten und in der Grundschule wurde ich immer wieder zum Thema gemacht, weil ich anders aussehe. Dadurch brannte sich der Gedanke in meinen Kopf, dazugehören zu müssen. Ich wollte Bestätigung erhalten und hatte das Gefühl, mich beweisen zu müssen. Auf Dauer macht das müde.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Deshalb wünsche ich mir für meine späteren Kinder, dass sie mehr Vorbilder haben. Dass sie sehen: „Ich bin nicht allein.“ Dass sie sich mit jemanden identifizieren können. Und vor allem, dass sie nicht solche Erfahrungen wie ich machen müssen. Dass Rassismus einfach kein Thema mehr ist.

Sarah Vecera (36) aus Essen

King Louie war meine Rolle. Nicht weil ich den Affen im Schulmusical spielen wollte, sondern weil er mir zugewiesen wurde. Dabei wollte ich selbst entscheiden, welchen Part ich im Dschungelbuch übernehme, so wie alle meine Freundinnen. Die Chance bekam ich nicht. Damals habe ich diese Entscheidung nicht verstanden. Heute bin ich mir sicher, dass ich die Rolle aufgrund von Rassismus bekommen habe. Ich war schließlich die einzige Schwarze in der siebten Klasse. Damals dachte ich, dass wir alle gleich sind. Dass ich nicht anders bin.

Diese Illusion wurde mir mittlerweile genommen. Im In- und Ausland wurde mir oft mein Deutsch-Sein abgesprochen.

Mir wurde bewusst, dass der ganze Alltagsrassismus, daher rührt, dass ich von der Gesellschaft nicht als deutsch wahrgenommen werde. Dadurch fühle ich mich nicht dazugehörig, obwohl ich keine andere Herkunft habe. Ich bin Deutsche. Deshalb mag ich die Frage „Woher kommst du“ nicht. Wer das fragt, zeigt mir, dass ich nicht als Deutsche wahrgenommen werde.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Besonders die Diskussion über Alltagsrassismus beunruhigen mich. Er wird heruntergespielt und ist salonfähig. Ich muss Alltagsrassismus rechtfertigen, wenn ich Menschen darauf anspreche. Immer wieder merke ich, dass die Leute sich schnell angegriffen fühlen, weil die deutsche Geschichte stark durch Rassismus geprägt ist. Ein Rassist ist nur der, der Rassist sein möchte. Der Springerstiefel trägt und eine Glatze hat. Der in den Nachrichten erscheint und sich rechtsradikal verhält, weil er oder sie sich bewusst dazu entschieden hat.

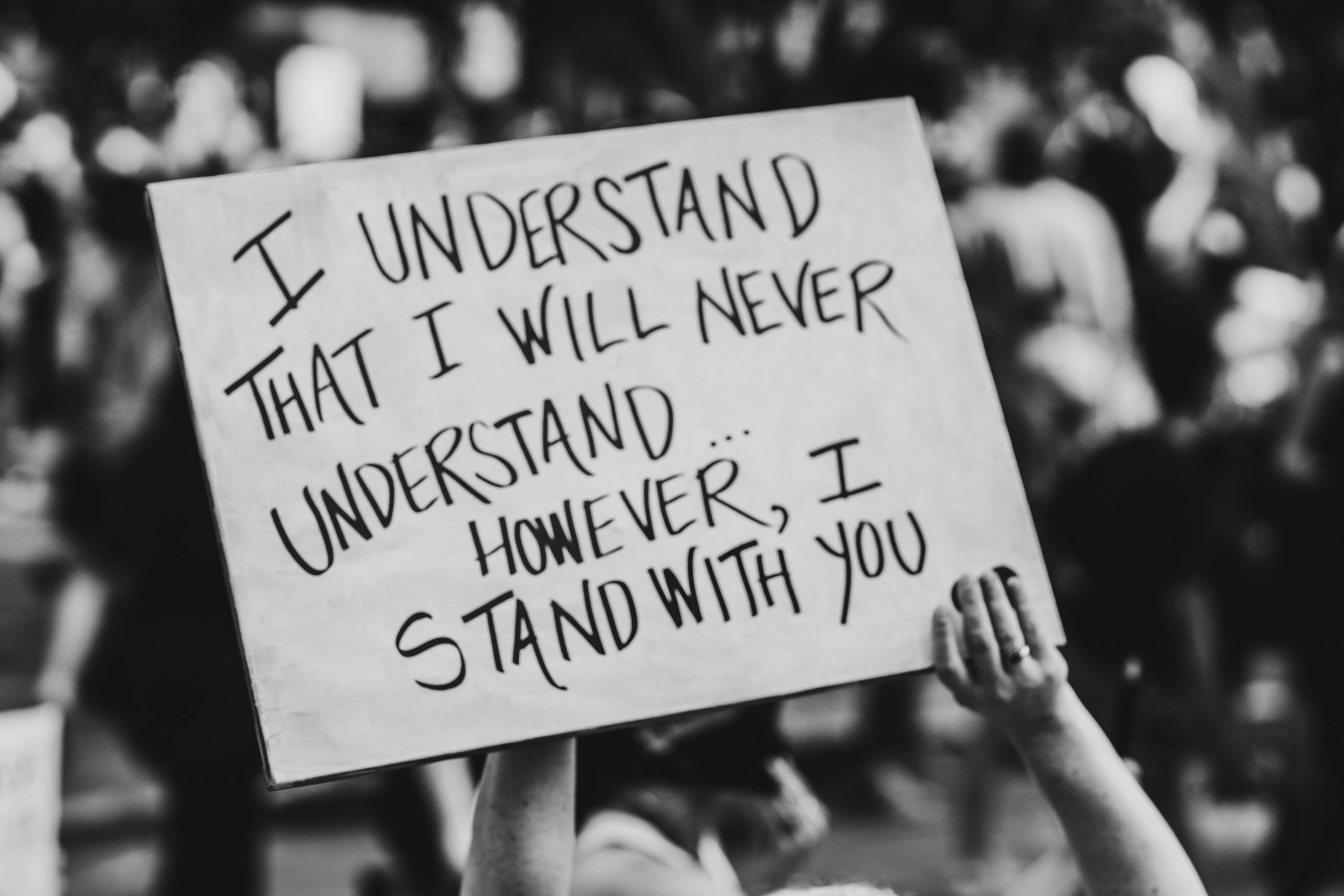

Alltagsrassismus betrifft jeden von uns. Durch Kinderbücher, die Medien, den Kindergarten und die Schule bekommen wir Bilder vermittelt, die rassistisch sind. Kolonialismus und Rassismus hingegen sind kaum bis gar nicht im Lehrplan vorgeschrieben und werden schon im Bildungssystem ausgeblendet. Ich wünsche mir, dass wir ins Gespräch kommen. Wir müssen nicht diskutieren, ob es Alltagsrassismus gibt. Wir müssen ihn enttarnen und das in jedem versteckten Winkel. Und dann sollten wir gemeinsam gucken, was wir ändern können, um strukturellen Rassismus abzuschaffen.