In unserer Alltagssprache begegnen uns immer häufiger Begriffe wie Trauma und Trigger, oft verwendet in banalen Kontexten. Wo kommen diese Ausdrücke her? Ein Essay über Sprache, Psychologie und Respekt.

Ich sitze an meinem üblichen Lernplatz in der untersten Etage des Mathe-Towers. Nebenan wird im größten Hörsaal der Universität, dem Audimax, eine Klausur geschrieben. Das ist in der Prüfungsphase häufiger der Fall. Während ich an einem Müsli-Riegel knabbere und versuche, mich zum Lernen zu motivieren, verlassen zwei aufgeregt wirkende Studierende das Audimax. Die Beiden sprechen angeregt über die gerade geschriebene Prüfung:

„Ich bin echt froh, dass das jetzt endlich vorbei ist. Der Prof hat mich mit der Klausur so richtig traumatisiert! Hast du Aufgabe drei gesehen?“ – „Nee, so weit bin ich gar nicht gekommen. Aufgabe zwei hat mich total getriggert. Danach ging bei mir eh nichts mehr.“

Prinzipiell keine ungewöhnliche Unterhaltung. Stress durch Prüfungen gehört zum Unileben, wie Verspätungen zur Deutschen Bahn. Die Worte, mit denen die Studierenden ihrem Leid Ausdruck verleihen, wecken meine Aufmerksamkeit – und das nicht zum ersten Mal.

Begriffe wie Trauma und Trigger haben längst Einzug in die Alltagssprache gehalten. Da wird der missglückte Urlaub schnell als traumatisierend beschrieben oder die Unordnung im eigenen Zimmer als triggernd empfunden. Besonders ausgeprägt ist das Phänomen in den sozialen Medien, egal ob deutsch- oder englischsprachig.

Ich sehe diese Entwicklung kritisch. Ständig zu hören, wie Menschen Fachbegriffe aus der Psychologie für banale Situationen benutzen, zeigt für mich: Es fehlt an Empathie für die gravierenden Folgen, die traumatische Ereignisse für Betroffene haben können.

Nicht alles Unangenehme ist ein Trauma

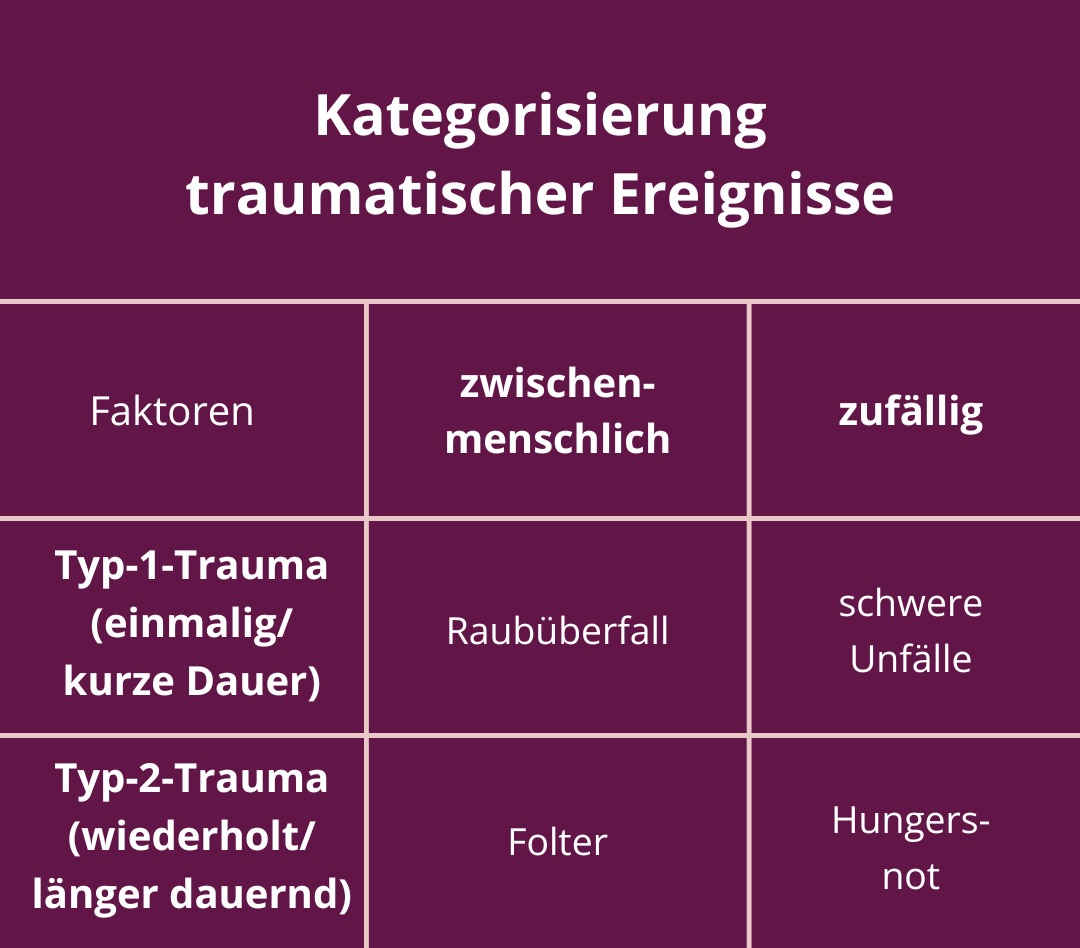

Dr. Frank Meyer ist psychologischer Psychotherapeut und geschäftsführender Leiter der Psychotherapeutischen Institutsambulanz (PIA) der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er erklärt, was im psychologischen Kontext unter Trauma zu verstehen ist: „Ein Trauma ist ein Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalem Ausmaß, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung auslösen würde.“ Diese Definition findet sich auch in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen – der ICD-10. In diesem Katalog der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Codes für verschiedene Erkrankungen und ihre jeweiligen Diagnosekriterien festgelegt.

Wenn ich an Ereignisse mit katastrophalem Ausmaß denke, fallen mir verschiedene Beispiele ein: Gewaltverbrechen, sexuelle Übergriffe, Kriegs- und Fluchterfahrungen. Auch Naturkatastrophen wie Hurrikans oder Erdbeben kommen mir in den Sinn. Missglückte Urlaube und schief gelaufene Klausuren nicht.

Schreckliches Erlebnis = Traumatisiert?

Weltweit wird über die Hälfte der Menschen im Laufe ihres Lebens mit mindestens einem solchen Erlebnis katastrophalen Ausmaßes konfrontiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde von 2015. Dennoch seien die wenigsten von ihnen traumatisiert. Es zeigt: Nicht alle, die ein seelisches Trauma erleben, entwickeln auch eine psychische Erkrankung. Meyer betont: „Entscheidend, ob etwas eine Traumatisierung auslöst, ist aus meiner Sicht die Auswirkung auf das Selbstkonzept.“ Ausschlaggebend ist also, wie (und wie stark) das Erlebnis auf das eigene Selbstbild wirkt.

Das erklärt, warum zum Beispiel Vergewaltigungen häufiger zu einer Traumatisierung führen als andere Ereignisse. Eine Naturkatastrophe sei zwar potenziell lebensbedrohlich, stelle aber nicht auf die gleiche Weise die Selbstwahrnehmung auf die Probe, so Meyer. „Sexuelle Übergriffe verstärken das Bewusstsein für die eigene Verwundbarkeit.“ Einige Betroffenen befänden sich als Folge des Übergriffs in ständiger Alarmbereitschaft. Diese dauerhaft erhöhte Wachsamkeit äußere sich beispielsweise durch starke Anspannung, innere Unruhe und Schlafstörungen.Diese Schilderungen verstärken meinen Eindruck: Ich finde es irritierend, wie häufig meine Mitmenschen davon sprechen, traumatisiert zu sein. Die ein oder andere Person mag dabei betonten, es handle sich im Kontext der Alltagssprache eindeutig um eine Übertreibung. Dem würde ich nicht widersprechen. Ich glaube allerdings, dass es genug andere sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten gibt, die nicht das Leid anderer Menschen verharmlosen.

Achtung, Trigger!

Eine präzise Definition des Begriffs Trigger gibt es laut Meyer in der Psychologie nicht. Allerdings sei der Ausdruck eng mit der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) verknüpft, einer psychischen Erkrankung, die nach einem traumatischen Ereignis auftreten kann. Etwa zwei Prozent der Menschen in Deutschland erkranken im Laufe ihres Lebens an einer PTBS. Sie erleben häufig Flashbacks, Albträume und intensive emotionale Reaktionen wie Verzweiflung oder Angst, so Meyer. „Diese Symptome von Betroffenen sind im Grunde ein Fehlalarm des Gehirns auf einen Reiz, der nicht mehr bedrohlich ist.“ Dadurch reagieren die Menschen im Alltag mit einer Heftigkeit, die dem Kontext nicht angemessen sei.

Ein Reiz, der eine solche Reaktion auslöst, heißt Trigger. „Getriggert sein“ bezeichnet demnach einen Zustand, in dem eine Person mit traumatischen Erinnerungen und den damit verbundenen Empfindungen konfrontiert wird. Welche Reize ein Wiedererleben auslösen, ist von Person zu Person unterschiedlich. Alle möglichen Sinneseindrücke können Trigger sein, erläutert Meyer. Bei der PTBS-Therapie sei ein Ziel, Trigger zu deaktivieren. „Im Grunde geht es darum, den Reiz für das Gehirn langweilig zu machen, damit dieser Sinneseindruck kein unkontrolliertes Wiedererleben mehr auslöst“, erklärt Meyer.

Perspektivwechsel

Wie geht es betroffenen Menschen damit, dass diese Fachbegriffe Einzug in unsere Alltagssprache gefunden haben?

Marie möchte ihren ganzen Namen in der Öffentlichkeit nicht nennen. Sie hat nach sexuellen Übergriffen eine PTBS entwickelt. Die junge Studentin erklärt, dass für sie zu Beginn der Erkrankung sehr viele Reize Trigger waren. Dadurch sei sie im Alltag häufig mit einer starken Angst konfrontiert gewesen, auch wenn eine Situation ungefährlich war. Sie habe ihre Umwelt als bedrohlich und unvorhersehbar erlebt. „Mein Alltag war oft chaotisch, sehr, sehr schmerzhaft und hat viel Angst gemacht“, sagt Marie über ihre Situation zu Beginn der PTBS. Weder sie noch die Menschen in ihrem Umfeld hätten gewusst, wie sie mit den Symptomen umgehen können.

Marie war durch die Erkrankung in ihrem Alltag so stark eingeschränkt, dass sie Hilfe in einer psychiatrischen Klinik benötigte. „Das Einzige, was in dem Moment geholfen hat, war eine Klinik, die auf Trauma spezialisiert ist. Da hatte ich in einem ganz geschützten Raum die Chance, überhaupt zu verstehen, was geschehen ist. Dort habe ich auch eine Sprache bekommen für das, was passiert ist.“ Nach dem Klinikaufenthalt habe sie mit psychotherapeutischer Unterstützung jahrelang darum gekämpft, ihr Trauma zu verarbeiten.

Marie ist zwiegespalten, was die häufige Verwendung von psychologischen Fachausdrücken im Alltag angeht. Sie betont, dass jeder Mensch Situationen unterschiedlich erlebt. Obwohl sie niemanden absprechen möchte, dass ein Ereignis in der persönlichen Wahrnehmung traumatisch sei, gäbe es die festgelegte Definition nicht ohne Grund. Es könne nicht das Ziel sein, Alltagserlebnisse mit psychischen Traumata auf eine Stufe zu stellen.

Sprache formt Wirklichkeit

Wie wir sprechen und in welchem Kontext wir bestimmte Begriffe verwenden, ist wichtig. Unsere Wortwahl beeinflusst nicht nur die am Gespräch beteiligten Menschen: Die Art und Weise, wie wir Bezeichnungen aus der Medizin und Psychologie verwenden, hat Auswirkungen darauf, wie die Gesellschaft Erkrankungen wahrnimmt.

Einige Menschen führen an, dass die lockere Verwendung von psychologischen Fachausdrücken im Alltag das Bewusstsein für Gesundheitsthemen erhöht. So sei es leichter, über Themen wie psychische Erkrankungen zu sprechen.

Dabei wird jedoch oft übersehen, dass die Begriffe so abnutzen und ihre wirkliche Bedeutung verlieren können. Es wird schwieriger abzugrenzen, was denn nun wirklich eine behandlungsbedürftige Belastung ist und wann es sich nur um alltäglichen Stress handelt. Es kann gegenüber Betroffenen auch respektlos wirken, die Ausdrücke für Unannehmlichkeiten zu verwenden. Ihre Probleme werden dadurch verharmlost. Wer sich nicht ernstgenommen fühlt, dem kann es mitunter schwerer fallen, offen über die eigene psychische Gesundheit zu sprechen. Im schlimmsten Fall werden traumatisierte Menschen davon abgehalten, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Schließlich ist jeder Mensch mal ein bisschen getriggert, kein Grund sich anzustellen – so der innere Gedanke. Dabei geht völlig verloren, was bei psychischen Erkrankungen ein Diagnosekriterium ist: der Leidensdruck.

Sorgsam statt inflationär

Letztendlich bleibt es jeder Person selbst überlassen, wie sie sich ausdrückt. Es ist nichts verwerflich daran, einen Auslöser als Trigger zu bezeichnen. Auch medizinisches Fachpersonal sollte weiter von einem stumpfen Bauchtrauma sprechen können. Trauma und Trigger haben mehr Bedeutungen als die Phänomene, die sie in der Psychologie beschreiben. Es geht nicht darum, Begriffe komplett aus dem Wortschatz zu streichen, sondern sie im jeweiligen Kontext sorgsam einzusetzen. Das gilt besonders, wenn es um noch immer stigmatisierte Themen wie psychische Erkrankungen geht.

Vielleicht hat die Klausur unsere zwei Studierende nicht traumatisiert, sondern verunsichert. Aufgabe zwei hat auch nicht unbedingt getriggert, sondern war zum Verzweifeln. Dieses Beispiel zeigt, dass es viel treffendere Worte geben kann, um das eigene Erleben zu beschreiben. Gefühle detaillierter auszudrücken, kann auch dabei helfen, das persönliche Empfinden genauer zu verstehen.

Es hilft, darüber nachzudenken, wie sich betroffene Menschen fühlen, wenn wir unsere Alltagsprobleme als traumatisch beschreiben. Es ist eine Frage des Respekts und der Empathie, sorgsam mit unseren Worten umzugehen. Idealerweise triggert dieser Essay bei einigen Lesenden den Wunsch, ihren eigenen Sprachgebrauch zu reflektieren.

Beitragsbild: Elai Arts