Julia schreckt in ihrem Bett hoch. Mit den Händen wischt sie sich ein paar Haarsträhnen aus dem Gesicht und reibt sich die Augen. „Es ist alles gut. Es war nur ein Traum“, beruhigt sie sich und lässt sich zurück in ihr Kissen sinken. „Du hast das Referendariat schon längst geschafft. Du bist Lehrerin“. Manchmal muss sie sich selbst daran erinnern. So erzählt sie es heute.

Julia Stoetzel ist 26 Jahre alt. Im Oktober hat sie nach fünf Jahren Studium und 18 Monaten Referendariat ihre zweite Staatsprüfung bestanden. Sie ist Deutsch- und Erdkundelehrerin am Burggymnasium Altena in der Nähe von Iserlohn – dieselbe Schule, an der sie auch Referendarin war. Inzwischen unterrichtet sie hauptsächlich Deutsch als Zweitsprache für Kinder und Jugendliche, die mit einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind. “Die Klassen sind sehr klein, deshalb kann ich mich auf jeden Einzelnen konzentrieren und die Schüler individuell fördern. Das ist sehr erfüllend”, erzählt sie glücklich. Julia hat ihren Traumberuf gefunden. Doch der Weg dahin war lang.

Die Lehramtsausbildung in Deutschland

Bildung ist in Deutschland Ländersache. Deshalb läuft die Ausbildung zur Lehrkraft in allen Bundesländern unterschiedlich ab. In Nordrhein-Westfalen müssen angehende Lehrkräfte zunächst einen Bachelor und einen Master an einer Universität machen. Danach beginnt der achtzehnmonatige Vorbereitungsdienst, besser als Referendariat bekannt.

Das Referendariat findet an einer Ausbildungsschule sowie einem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) statt. Neun Stunden pro Woche unterrichten die Referendar*innen selbst. Sie bereiten sie den Unterricht vor und stehen entweder unter Anleitung oder alleine vor der Klasse. Außerdem gibt es im Referendariat zehn Unterrichtsbesuche, in der Regel fünf pro Fach. Dabei werden die angehenden Lehrkräfte beim Unterrichten von den Fachleitungen des ZfsL bewertet. Bis 2011 hat sich das Referendariat über zwei Jahre erstreckt. Heute beträgt die Dauer nur noch 18 Monate, die Zahl der Unterrichtsbesuche ist gleich geblieben. Das Referendariat wird mit der Zweiten Staatsprüfung abgeschlossen.

Gesundheitliche Probleme durch Stress im Referendariat

Der Vorbereitungsdienst ist für viele angehende Lehrkräfte eine echte Belastungsprobe. In einer Studie der Universität Magdeburg aus 2021 gaben rund 31 Prozent von 131 befragten Referendar*innen an, dass ihre psychische Gesundheit während des Referendariats beeinträchtigt war oder sie einige Burnout-Symptome zeigten. In einer Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aus 2023 gaben rund 82 Prozent der 584 Teilnehmenden an, unter gesundheitlichen Problemen zu leiden, die sie auf den Stress während des Referendariats zurückführten.

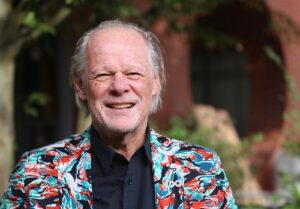

Was sind die Gründe für die hohe Belastung? Dr. Thomas Kratzert leitet das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Dortmund. Er sieht die Herausforderung für die angehenden Lehrkräfte vor allem darin, dass sie im Berufsleben vielen Ansprüchen gleichzeitig gerecht werden müssen: „Plötzlich wollen alle was von einem – Schüler, Eltern, andere Lehrkräfte, die Schulleitung, die Fachleitung und die Seminarleitung.“ Das hat auch Julia so empfunden: „Der riesige Schwall an Arbeit ist am Anfang krass.“ Vor allem die permanente Beobachtung habe konstant Druck in ihr ausgelöst. „Fast jede deiner Handlungen kommt in irgendein Gutachten. Dadurch hatte ich das Gefühl, immer das Beste geben zu müssen. Das macht einen mental ziemlich fertig.“

Lehrkräftemangel verstärkt die Belastung

Hinzu kommt der Lehrkräftemangel in Deutschland. Wie viele Lehrkräfte tatsächlich fehlen, ist unklar. Nach Schätzungen der Kultusministerkonferenz (KMK) könnten 2030 bereits 31.000 Lehrer*innen fehlen. Es gibt auch Forscher*innen, die eine deutlich höhere Zahl prognostizieren. Der Bildungsforscher Klaus Klemm rechnet damit, dass bis 2035 rund 85.000 Lehrkräfte fehlen. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) beklagte 2023, dass sich der Lehrkräftemangel längst auf die Qualität des Referendariats auswirke und angehende Lehrer*innen häufig von Anfang an Mehrarbeit in Kauf nehmen müssten.

Erfahrungen wie diese hat Julia nicht gemacht. „An meiner Schule wurde sehr stark darauf geachtet, dass ich keine Extrabelastung habe. Es war extrem fair“, sagt sie. „Ich glaube, dass ich mit Allem sehr viel Glück hatte.“ Damit meint Julia ihre Ausbildungsschule und das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Hagen, wo sie während des Referendariats einmal wöchentlich an Begleitseminaren teilgenommen hat.

Was ist das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung?

Das ZfsL vermittelt angehenden Lehrkräften im Praxissemester und im Vorbereitungsdienst fachliches und überfachliches Wissen. Zum überfachlichen Wissen gehören zum Beispiel didaktische Grundlagen. Dr. Thomas Kratzert, Leiter des ZfsL in Dortmund, sagt: „Die Theorie aus dem Studium ist wichtig, um in der Praxis reflektiert arbeiten zu können. Das wollen wir zeigen. Die angehenden Lehrkräfte lernen im ZfsL, ihr eigenes Handeln zu reflektieren und aus Fehlern zu lernen.“ Es brauche Misserfolge, um sich weiterzuentwickeln. Unterstützung erhalten die angehenden Lehrkräfte zum Beispiel in den personenorientierten Beratungsgesprächen des ZfsL. In diesen verpflichtenden Gesprächen können die Referendar*innen perspektivisch über ihre Ziele sprechen. Dr. Thomas Kratzert unterstreicht den Stellenwert, den diese Coaching-Gespräche für ihn haben: „Das wird bei uns sehr ernst genommen.“

Julia hat die Ausbildung am ZfsL Hagen in guter Erinnerung: „Das ZfsL ist ein mega guter Raum, um sich auszutauschen“, sagt sie. „Alle waren so transparent wie möglich und haben das Beste gegeben, um einen nicht unnötig zu belasten“, erinnert sie sich. Laut Julia seien sich gerade die neuen, jüngeren Fachleiter*innen darüber bewusst, wie anspruchsvoll das Referendariat ist. „Alle versuchen in diesem System das Beste draus zu machen“, meint Julia.

Über ein Jahr im “Alarmmodus”

Und eben an diesem Ausbildungssystem wünscht sich Julia Veränderungen. Sie blickt zwiegespalten auf die Ausbildung: „Ich bin schon der Meinung, dass man als angehende Lehrerin auf Herz und Nieren geprüft werden sollte“, sagt sie. „Ich fände es aber besser, wenn das Referendariat wieder zwei Jahre dauern würde. So gäbe es mehr Abstand zwischen den Unterrichtsbesuchen. Damit würde man den Prüfungsstress etwas entzerren.“

Ein weiterer Stressfaktor war für Julia der Tag der Zweiten Staatsprüfung. „An diesem Tag kommt alles zusammen“, sagt sie. Julia hatte am Tag ihrer Prüfung zwei Unterrichtsbesuche hintereinander – einen in Deutsch und einen in Erdkunde. Nach jedem Unterrichtsbesuch folgte eine Reflexionszeit, in der sie mit der Prüfungskommission besprach, was sie hätte besser machen können. Anschließend folgte eine mündliche Prüfung. „Da geht es dann zum Beispiel um das Schulrecht“, erklärt Julia. Zwar sitzt in der Prüfung die eigene Fachleitung vom ZfsL, hinzu kommen aber auch noch ein zwei fremde Personen. „Unterm Strich hängt an diesem einen Tag also alles von den Launen der Leute ab, mit denen man noch nie etwas zu tun hatte.“

Was Julia besonders stört: Wer beim ersten Versuch durchfällt, kann die Prüfung nur noch ein einziges Mal wiederholen – und das auch erst ein halbes Jahr später. In diesen sechs Monaten stehen weitere Unterrichtsbesuche an, zudem kann das Gehalt der angehenden Lehrkräfte auf bis zu 30 Prozent des Grundgehalts gekürzt werden. „Dass einem in einer solchen Situation auch noch finanzieller Druck aufgehalst wird, finde ich eine Zumutung“, ärgert sich Julia. „Die Miete wird ja nicht weniger, nur weil man durch eine Prüfung gefallen ist.“ Julia hat ihre Staatsprüfung beim ersten Versuch bestanden, sie kennt aber auch andere, die das nicht geschafft haben.

“Ich wusste immer, wofür ich das mache”

Und sie hat noch einen weiteren Kritikpunkt: Bis zum Referendariat gebe es viel zu wenig Feedback. „Manchen wurde im Referendariat gesagt, dass der Beruf vielleicht doch nichts für sie sei. Zu diesem Zeitpunkt liegen schon fünf bis sechs Jahre Studium hinter einem. Ich verstehe nicht, wieso es vorher keinen Punkt gibt, an dem es eine solche Rückmeldung gibt“, sagt Julia. Sie findet, dass die Lehrkräfteausbildung attraktiver gestaltet werden sollte – auch um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken. „Das wird in der Wirtschaft ja auch gemacht, um Mitarbeiter zu gewinnen. Das Referendariat hat so einen schlechten Ruf. Das schreckt viele von diesem wichtigen Beruf ab.“

Nach dem Referendariat hat sich Julia richtig ausgebrannt gefühlt. „Die ersten drei Wochen konnte ich nichts mehr machen, so fertig war ich.“ Jetzt, nach einigen Monaten, hat sie ihre Leichtigkeit beim Unterrichten zurückgewonnen. Auch wenn Julia froh ist, dass ihr Referendariat vorbei ist, hat sie schöne Erinnerungen an diese Zeit: „Vor einem meiner Unterrichtsbesuche im Deutsch LK haben die Schüler mich gefragt, wie es mir geht und ob ich nervös bin. Ich habe dann ehrlich zugegeben, dass ich gerade echt richtig Angst habe. Aber die Schüler haben mir versichert, dass sie Alles geben werden und zu 100 Prozent hinter mir stehen. Und darauf konnte ich mich dann auch wirklich in allen Unterrichtsbesuchen und in meiner Prüfung verlassen.“

Lehramtsstudierenden, die das Referendariat noch vor sich haben, möchte sie deshalb Mut zusprechen. „Ich glaube, wer mit einem guten Willen daran geht und einen guten Draht zu den Kindern aufbaut, der kommt gut durch“, sagt sie. „Wichtig ist es, sich nicht zu verlieren und trotz des Drucks vor allem gegenüber den Schülern eine gewisse Lockerheit mitzubringen.“ Und auch wenn es hart klingt, hat Julia noch einen weiteren Tipp: „Es ist eine herausfordernde Zeit, deshalb sollten Referendare schon einigermaßen stabil da rein gehen.“ Wichtig sei es, sich auf die kleinen schönen Momente zu fokussieren und das große Ziel, Lehrer*in zu werden, nicht aus den Augen zu verlieren: „Ich wusste immer, wofür ich das mache.“

Beitragsbild: unsplash.com/Augustin-Foto, Jonas Augustin