Seit fast 30 Jahren prägt Doctor Krápula die politische Rockszene Lateinamerikas. Weil sie von den Behörden bedroht wurde, verließ die Band Kolumbien. Heute lebt sie in Hagen, tourt durch Europa und kämpft von dort aus weiter mit Musik gegen Ungerechtigkeit und Korruption.

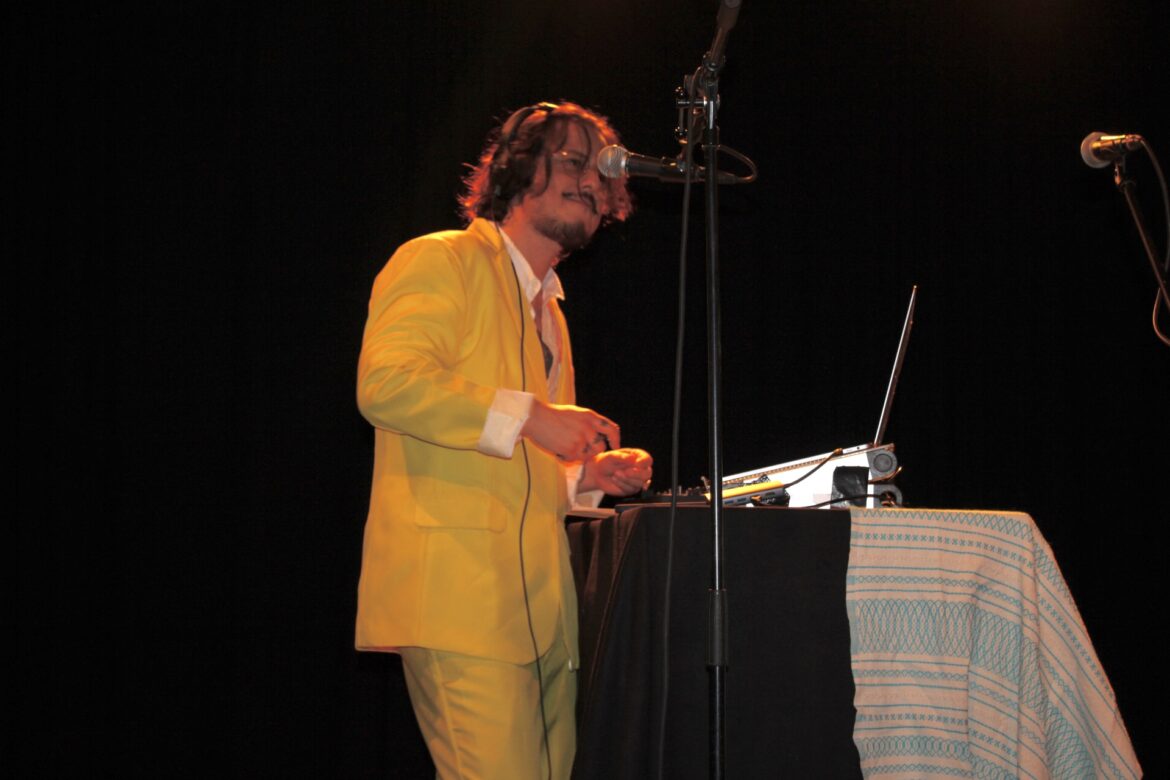

Der Raum liegt im Halbdunkel, schwere Vorhänge dämpfen das Tageslicht. Nur auf der kleinen Bühne werfen warme Spots Licht auf Schlagzeug, Synthesizer und Gitarren. Zwischen vielen Kabeln proben drei Männer: Sergio Acosta steht am DJ-Pult, Niko Cabrera prüft die Kickdrum, German Martinez legt sich den Gitarrengurt über die Schulter. Es ist drei Tage vor ihrem Auftritt ihres neuen Projekts „Radio Jaguar“.

Wie habt ihr eure Leidenschaft für die Musik entdeckt?

Niko: Ich erinnere mich, wie ich meinen Bruder in einer Band spielen sah und so sein wollte wie er. Als ich dann ein Schlagzeug zu Hause hatte, hat mein Bruder mir den ersten Rhythmus beigebracht. Da wusste ich sofort: Das ist mein Instrument.

German: Bei mir war es so: Ich wurde von meinen Eltern gezwungen. Weil ich…

Sergio: … ein chaotisches Kind war. (lacht)

German: Sie wussten einfach nicht, was sie mit mir machen sollten. Sie wollten mich ein bisschen unter Kontrolle bekommen, weil ich ständig Unfug gemacht habe. Ich war so ein verrückter kleiner Typ, der auf der Straße rumgesprungen ist.

Sergio: Er hat sich seitdem nicht wirklich verändert.

German: Meine Eltern haben mich zu verschiedenen Aktivitäten geschickt. Dann kam die Gitarre und ich mochte sie. Aber wenn ich zurückblicke: Hätte ich diese Jungs hier nicht kennengelernt, wäre ich heute vielleicht Architekt. Und hätte viel Geld. (lacht)

Sergio: Meine Großeltern mütterlicherseits waren Musiker. Sie wollten, dass ich ein Hobby finde, also lernte ich Keyboard. Aber sie waren sich sicher: „Er wird auf jeden Fall Ingenieur.“ Mit 15 begann ich bei Doctor Krápula und sagte ihnen nach einem Jahr, dass ich Musiker werden will. Und sie so: „Was?! Wie willst du denn davon leben, wie willst du Geld verdienen?“ Aber das war dann der Moment, in dem ich mich wirklich auf die Musik eingelassen habe.

In euren Songs sprecht ihr zum Beispiel über Ungerechtigkeit, das Klima oder Machtmissbrauch. Was motiviert euch dazu, solche Themen in euren Liedern aufzugreifen?

German: Ich glaube, das beginnt mit der Art Musik, die wir machen. Wir sind mit Ska aufgewachsen, der oft von Rassismus und Ungerechtigkeit handelt. Für uns muss Musik eine Botschaft haben. Denn Kolumbien ist ein extrem ungerechtes Land – auf jeder erdenklichen Ebene. Es ist so ungerecht, dass es uns quasi das Material liefert, über das wir schreiben: Tiere, Menschen auf der Straße, unsere Geschichte, Politik. Am Ende sind wir dabei in eine linke Richtung gegangen.

Niko: Und wir waren immer in Opposition zur Regierung. Denn die Regierung, als wir das Land verlassen haben, war eine rechte Regierung. Also war es klar, dass wir unsere Kritik ausdrücken mussten. Die aktuelle Regierung ist politisch links, aber es ist immer noch wichtig, laut zu sein.

Viele politisch engagierte Künstler*innen empfinden eine Verantwortung, andere zu vertreten. Was bedeutet Verantwortung für euch?

German: Für uns war von Anfang an klar: Unsere Musik soll eine Botschaft haben, aber niemandem aufzwingen. Wer andere zum Umdenken zwingt, ist wie die, die er kritisiert. Auch wenn wir politisch verschieden sind, können wir zusammen feiern. Mit der Faust zu starten, bringt nur Widerstand. Diese Erkenntnis haben wir in über 20 Jahren gewonnen.

Du sagtest gerade, das war eine Erkenntnis aus 20 Jahren. War es am Anfang also anders? Wolltet ihr, dass die Leute eure Meinung teilen?

German: Wir waren total engstirnig. Aber das ist eben auch ein Teil davon, jung zu sein: An etwas zu glauben und anderen seine Meinung aufzwingen zu wollen. Heute schreiben wir nicht nur Kritik, sondern auch über Lösungen und Liebe. Das ist ein komplett anderer Blick aufs Leben.

Niko: Wir haben am Anfang sehr hart kritisiert. Und dann haben wir angefangen, über Lösungen zu sprechen. Nur zu kritisieren bringt nichts. Was Verantwortung angeht: Als Künstler haben wir eine große Verantwortung, weil viele zuhören. Man sollte sich zumindest gut überlegen, was man äußert. Denn manchmal kann das, was wir sagen, jemanden verletzen.

Sergio: Es schreiben uns Leute: „Ihr habt mein Leben gerettet. Ich war in einem ganz schlimmen Moment, und nachdem ich diesen Song gehört habe, habe ich entschieden, weiterzumachen.“ Und da denke ich dann: Okay, wir sind auf einem guten Weg. Wir versuchen, auch ein bisschen Hoffnung zu geben – das ist wichtig.

Die Reaktionen waren aber nicht nur positiv. Wer hat euch in Kolumbien das Gefühl gegeben, unsicher zu sein?

Sergio: Oh, viele Leute.

German: Durch unseren Lebensweg steht unsere Band politisch links. Der soziale Aufbruch war ein Moment, in dem wir alle einfach müde waren. Müde vom Präsidenten, müde von der Politik. Alles kam zusammen, und am Ende waren einfach alle erschöpft von der Situation im Land, von der Ungerechtigkeit. Wir waren Teil der Protestbewegung 2021, mitten in der Pandemie.

Sergio: In dieser Zeit war es wirklich hart. Leute haben uns auf Social Media geschrieben: „Wenn ihr in diese Stadt kommt, bringen wir euch um. Wir wollen euch hier nicht mehr.“ Und solche Nachrichten bekamen wir plötzlich täglich. Damals haben wir die Proteste zu der Bewegung „Estallido Social“ unterstützt. Einmal wurden wir von der Bewegung drum gebeten, bei einer großen Kundgebung aufzutreten. Genau an einem Ort, wo es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden kam. Also sind wir mit einer kleinen Bühne dorthin, haben akustisch gespielt. Und dann kam die Polizei. Sie warf Tränengas direkt auf unsere Bühne und hat uns regelrecht angegriffen. Da dachten wir nur: „Das ist total verrückt.“ Am nächsten Tag waren wir mit einem Foto auf der Titelseite der Zeitung El Espectador zu sehen: Wir beim Spielen und die Polizei, wie sie das Gas wirft. Und da dachten wir: „Okay, das ist jetzt wirklich zu viel.“

Wie habt ihr persönlich die Drohungen erlebt?

Sergio: Für mich war klar: Wir müssen etwas tun. Eine Freundin aus Berlin erzählte von der Martin Roth-Initiative, die bedrohten Künstlern hilft. Also haben wir uns für dieses Stipendium beworben. Wir nahmen Kontakt mit der deutschen Botschaft in Kolumbien und auch hier mit dem Ministerium auf. Sie prüften alle Drohungen, alle Vorfälle und sagten dann: „Ja, ihr müsst jetzt kommen. Es ist sicherer für euch, wenn ihr zumindest für ein Jahr hierherkommt.“ So kamen wir 2022 nach Deutschland, um ein neues Leben zu beginnen. Das Kulturzentrum Pelmke hier in Hagen war der Ort, der die Organisation übernommen hat.

Ihr hättet auch sagen können: „Okay, wenn es so gefährlich ist, dann hören wir eben auf, Musik zu machen.“ Aber das habt ihr nicht getan. Warum?

Niko: Wir haben darüber nicht einmal nachgedacht. Es ist unmöglich für uns. Wenn du zensiert wirst, nur weil du bestimmte Kunst machst, dann ist das unfair. Und wenn dir dann jemand hilft, dich an einen sicheren Ort zu bringen, damit du weiter Kunst machen kannst, dann hat das einen echten Wert für die Welt. Wir haben einfach nur darüber nachgedacht, wie wir weiter Musik machen können und wie wir unser Land unterstützen können. Wir haben gespürt: Das Richtige ist, niemals aufzuhören, Kunst zu machen.

Sergio: Bei Festivals zum Beispiel – nicht bei allen in Kolumbien, aber bei manchen – kam die finanzielle Unterstützung von der Regierung. Und dann haben sie angefangen, uns auszuladen, uns abzusagen. Wir hatten plötzlich keine Jobs mehr. Und das ist unser Hauptberuf, davon leben wir. Das war eine weitere Belastung.

Als man euch von Festivals ausgeladen hat – hat man euch erklärt, warum? Oder hieß es einfach nur: Ihr tretet nicht auf?

German: Das ist ziemlich einfach und „höflich“, weißt du? Du weißt, dass du eigentlich eine Chance auf einen Slot im Festival hättest und dann heißt es: Nein. Bei einer anderen Show wieder: Nein. Und wenn du weißt, dass du alles mitbringst, was es braucht, um dabei zu sein, dann merkst du irgendwann: Okay, hier werden Türen zugemacht. Also haben wir mit Leuten geredet, denn in der Branche kennen wir uns ja. Und haben dann gehört: „Das muss von den Unternehmen kommen.“ Diese Firmen haben Verbindungen zu politischen Personen. Und irgendwann hatten die ein Problem mit den Worten, die wir gesagt haben.

War es für euch schwierig, hier in Deutschland ein neues Leben zu beginnen?

German: Ist es immer noch. Deutschland ist nicht einfach. Aber wir fühlen uns mittlerweile ziemlich wohl mit dem Leben, das wir uns hier aufgebaut haben. Die Sprache ist ein großes Thema, aber wir erobern sie Schritt für Schritt.

Niko: Ja, es ist definitiv schwierig. Ich kam mit Familie. Die Entscheidung war schwer, aber die Chancen hier besser – besonders für die Kinder und in der Musik. Also haben wir gesagt: „Lass es uns versuchen.“ Und es hilft sehr, wenn dein Kopf darauf ausgerichtet ist, etwas zu erreichen. Denn es gibt vieles, womit wir zu kämpfen haben: die Sprache, die Bürokratie, und selbst so einfache Dinge wie den Müll rauszubringen. Das ganze Recyclingsystem ist hier halt anders, mit anderen Farben, Abholzeiten und Sortierregeln, zum Beispiel für Glas.

Inwiefern hat das Leben in Deutschland auch eure Musik beeinflusst?

Niko: Beeinflusst trifft es nicht ganz, eher inspiriert. Wir schreiben über das, was uns umgibt. Auf diesem neuen Album machen wir viele Dinge, die wir nie gemacht hätten, wenn wir noch in Kolumbien wären. Es enthält Einflüsse von deutschen Künstlern und neuen Eindrücken. Es waren drei Jahre mit dieser verrückten Erfahrung, als Immigranten zu leben.

Sergio: Ja, genau. Und auch für mich persönlich ist es so: Das Leben hier hat mir die Welt geöffnet. Wenn ich auf Festivals gehe, sehe ich Künstler aus Afrika, aus den USA, aus der ganzen Welt. Das war in Kolumbien nicht so. Ich hatte das Gefühl, wir waren von allem ziemlich weit entfernt. Und die wenigen Künstler, die dorthin kamen, waren immer nur sehr große Namen. Für mich ist das also eine großartige Möglichkeit, Neues kennenzulernen.

Vermisst ihr es, in Kolumbien aufzutreten?

Niko: Nein. Ich denke, dass wir sehr viel Glück haben. Wir hatten die Möglichkeit, unser Land zu verlassen und kehren ein- oder zwei Mal im Jahr zurück. Dann sehen wir alte Bekannte wieder und haben richtig große Shows. Ich glaube sogar, sie sind ein bisschen besser. Einfach, weil uns die Leute jetzt ein bisschen vermissen. (lacht)

Welchen Rat würdet ihr anderen Künstler*innen geben, die gerade in einer ähnlichen Situation sind, wie ihr vor ein paar Jahren?

German: Weitermachen. Lauter werden. Musik als Werkzeug für Veränderung nutzen. Wir werden nicht aufhören, weil es in unserer DNA steckt. Und ich denke, all diese Projekte, Bands, Künstler werden weiterhin ihre Stimme suchen und herausfinden, wie diese Stimme etwas auf dieser Welt verändern kann.

Sergio: Gerade jetzt in verrückten Zeiten ist es wichtiger denn je, weiterzumachen.

Niko: Die Welt ist größer als das eigene Land. Man kann seine Kunst weiterleben, auch wenn es schwer ist. Ich kenne viele Freunde, die keine Musik mehr machen, weil die Bedingungen in ihrem Land einfach zu hart sind. Sie haben aufgegeben, weil sie keinen Weg mehr sahen. Aber wir glauben: Es gibt einen Weg. Wenn wir zusammenhalten. Wenn wir Musik machen, weil wir sie wirklich fühlen. Dann müssen wir einfach einen Weg finden, weiter Kunst zu machen.

Fotos: Lorita Halili