Ein weißer, langer Arztkittel ist bei Lena Hofmann Fehlanzeige. Sie trägt eine ganz normale, blaue Jeans und ein Oberteil, wie du und ich. Als Deutschlands erste Endometriose-Nurse ermöglicht sie viel Neues bei der Behandlung von Endometriose-Patient*innen und gibt ihnen Hoffnung.

„Es fühlt sich so an, als würde mir jemand mit einem glühenden Messer im Bauch rumrühren“ – so oder ähnlich beschreiben Patient*innen ihre Symptome. Sie haben jeden Monat Schmerzen, die ihnen die Sinne rauben und sie bisweilen so lange quälen, bis manche in Ohnmacht fallen oder sich erbrechen. Das Spektrum der Symptome und die damit einhergehenden Belastungen sind vielfältig. Daher wird die Krankheit auch als das „Chamäleon der Gynäkologie“ bezeichnet. Was verbirgt sich hinter dieser Beschreibung?

Obwohl Menstruierende schon seit vielen Jahren ihre schweren Qualen beschreiben, ist Endometriose für viele Menschen noch immer kein Begriff. Anfänglich wurden die monatlichen Periodenschmerzen als „normale Regelschmerzen“ abgetan. Doch was ist, wenn sie nicht mehr „normal“ sind? Endometriose ist eine unsichtbare Krankheit, die sichtbar das Leben der Betroffenen für immer verändert.

Was ist Endometriose und wer ist betroffen?

Laut der WHO leiden zehn Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter an der chronischen, zyklischen Krankheit Endometriose. Generell sind Menschen betroffen, die eine Gebärmutter und/oder Eierstöcke besitzen, also auch nicht-binäre Menschen, intergeschlechtliche Menschen und Transmänner. Bei den Betroffenen wächst das Gewebe der Gebärmutterschleimhaut – das Endometrium – an Stellen im Körper, an die es nicht gehört. Bei der monatlichen Blutung entstehen dadurch qualvolle Schmerzen. Häufig geht das Krankheitsbild auch mit Müdigkeit, Erschöpfung und Unfruchtbarkeit einher.

Bislang ist keine Heilung möglich. Das liegt zum einen daran, dass Endometriose noch nicht ausreichend erforscht ist. Zum anderen ist der Diagnoseweg lang. Es sind viele Voruntersuchungen und Gespräche nötig, da die Chamäleon-Krankheit bei jeder Person unterschiedlich auftritt. Es ist also eine zeitintensive Therapie. Lena geht dieses Problem an. Die 31-jährige studierte Krankenpflegerin arbeitet seit zwei Jahre an der Charité Berlin. Dort hat sie den speziellen Posten der Endo-Nurse inne.

„Alle waren super dankbar, haben auch geweint und meinten: Oh Gott, endlich kümmert sich jemand um mich und redet mit mir.“ Diese Erfahrung hat Lena gemacht, kurz bevor sie in ihren neuen Beruf startete. Sie arbeitete damals als Krankenschwester in einer Klinik und habe sich sehr gerne Zeit für Patient*innen mit Endometriose genommen. Das seien die Betroffenen nicht gewohnt gewesen, denn häufig hätten sie nur kurze Untersuchungstermine bei Ärzt*innen erhalten. Das sei laut Lena doch oft nicht ausreichend, um das komplexe Krankheitsbild zu verstehen. So seien die Patient*innen nach der Diagnose meist allein mit den Ängsten und den vielen Fragen gewesen. Lena glaubt, dass sie an dieser Stelle etwas bewirken kann. Zwar ist sie noch dabei, ihren neu geschaffenen Berufszweig auszugestalten, doch ihr Ziel steht fest: Sie möchte den Betroffenen, die an Endometriose leiden, helfen und ein offenes Ohr für sie haben.

Die Aufgaben einer Endo-Nurse

Wer einen Termin bei Deutschlands Endometriose-Nurse bekommt, fährt zum Campus Virchow der Charité Berlin. Dort muss man dann zur Frauenklinik. Der Weg führt entlang der grünen Mittelallee, vorbei an der „Onkologie und Hämatologie“ und an der „Kinder- und Jugend-Klinik“. Ganz am Ende befindet sich die Frauenklinik. Man betritt den gläsernen Eingang und muss einen Wartebereich durchqueren. Weiter geht es in einen weißen Flur, auf dessen rechter Seite sich eine braune Holztür befindet. Wenn dahinter gerade eine Besprechung stattfindet, klebt ein DIN-A4-Zettel an der Tür, mit der Aufschrift: „Beratung – bitte nicht stören“. Es ist alles sehr provisorisch gehalten. Ideale Räumlichkeiten müssen erst noch geschaffen werden, der Fokus liegt auf dem Wichtigsten: der Beratung.

Lena, wie sieht eine Beratung bei dir aus?

Meine Beratungen finden entweder direkt nach der ärztlichen Sprechstunde in Präsenz statt, oder wir vereinbaren einen neuen Termin, der Online oder in Präsenz stattfinden kann. Ich versuche, sie so individuell wie möglich für die Patient*innen zu gestalten. Auch wenn eine angebotene Uhrzeit den Patient*innen nicht passt, versuche ich, es ein bisschen anzupassen, denn es ist mir wichtig, dass sie gut beraten und versorgt sind. Meine Sprechstunden finden montags von 12.30 Uhr bis ungefähr 17 Uhr statt und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr.

Viele arbeiten und können das Gespräch auch von zu Hause oder von der Arbeit aus machen. Dann sind sie nicht so gestresst. Meine erste Frage ist immer: „Haben Sie Fragen?“ Dann versuche ich, sie zu klären. Oft gehen wir auch gemeinsam die Dinge durch, die die Ärzt*innen den Patient*innen gesagt haben oder schauen uns ärztliche Formulare an. Ich berate sie, so gut es geht – und ganz wichtig: Es gibt keine Begrenzung an Beratungsterminen pro Person.

Was sind deine täglichen Aufgaben?

Vor allem die ganzheitliche Betreuung der*des Patient*in und mittels verschiedener Kommunikationswege. Besonders der kurze Austausch per E-Mail ist ein großes Thema, und eben die pflegerische Beratung. Donnerstag ist der OP-Tag bei uns im Endometriose Zentrum, aber freitags ist dann keine ärztliche Kollegin mehr hier im Haus. Dann versuche ich, die Patient*innen auf Station zu beraten. Sie sind immer ganz dankbar, wenn sie ein Gesicht sehen, das sie schon kennen.Die Beratung ist dann eher ein netter Austausch und ein Gespräch darüber, wie es nach der OP weitergeht.

Eine andere Aufgabe ist, dass ich mir konkret Fälle von Patient*innen vornehme, die schon viele Therapien hinter sich haben. Teilweise bereite ich diese Fälle für die Ärzt*innen vor und brainstorme mit ihnen, bevor sie den*die Patient*in in der Beratung haben. Zudem haben wir regelmäßig Teambesprechungen zu schweren Endometriose-Fällen. An diesen nehmen unsere Fachärzt*innen, Physiotherapeut*innen, Schmerzmediziner*innen, Ernährungswissenschaftler*innen, Gastroentrolog*innen und manchmal auch Urolog*innen teil. Es ist wichtig, dass alle Fachdisziplinen kooperieren. Ich arbeite auch viel wissenschaftlich – mache also viel Evaluation und viel Methodik. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Sprechstunden evaluiert. Zudem habe ich viele selbstentwickelte Projekte, die ich gemeinsam mit der Endometriose-Vereinigung und mit unseren Team durchführe.

Und die meisten Menschen, die zu dir kommen, haben schon den Endometriose-Verdacht?

Genau. Die meisten kommen hierher, weil die Gynäkolog*innen den Verdacht geäußert haben, die Patient*innen einen unerfüllten Kinderwunsch haben oder weil ein Zufallsbefund Endometriose vorliegt. Dann fragen sie einen Termin an und füllen einen Anamnesebogen aus. Daraufhin bestätigen die Ärzt*innen die Diagnose und die Patient*innen kommen zu mir. Im Monat führe ich durchschnittlich 25 Einzelgespräche.

Wieso gibt es den Beruf Endo-Nurse nur hier an der Charité und noch nicht woanders in Deutschland?

Die Charité verfügt über eines der ältesten Endometriose-Zentren in Deutschland. Wir haben außerdem ein Forschungslabor. Und eine sehr aktive Zentrumsleiterin namens Professor Dr. Mechsner, die immer up-to-date ist bei neuen Forschungsergebnissen zu Endometriose. Doch dass es meinen Beruf so noch nicht gab, liegt – glaube ich – daran, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist. Diese spezialisierten Pflegeexpert*innenrollen sind in vielen Fachbereichen nicht vorhanden und wir haben das Rollenprofil der Endometriose Nurse im Rahmen der Akademisierung der Pflege eingeführt. Ich habe die große Unterstützung von der Charité, aber auch von der Leitung des Endometriose Zentrums. Ich glaube, vorher hat sich noch nie jemand hingesetzt und gesagt: Ich möchte gerne diese Rolle haben.

Die Highlights und Schwierigkeiten in Lenas Beruf

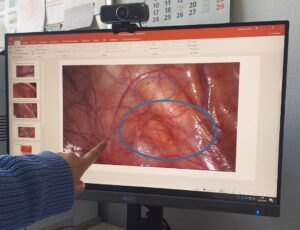

Ein wichtiger Bestandteil von Lenas Beruf ist es, den Überblick über alles zu haben. Sie sitzt vor ihrem Schreibtisch und durchforstet eilig ihre Dateien, um aus einer Schar von Ordnern und diversen Fotos ein einzelnes Ultraschallbild herauszusuchen. Dieses zeigt den besonders tief infiltrierenden Endometriose-Herd einer ehemaligen Patientin. Ein Herd ist eine gutartige Wucherung von gebärmutterähnlichem Gewebe. Lena sagt: „Das Bild habe ich abgespeichert, weil ich finde, dass man daran sehr gut Herde sehen kann. Ich nutze das Bild oft bei Präsentationen.“

Was sind die schönen Seiten deines Berufs?

Es ist irgendwie toll, dass ich keine Vorgaben und keine Vergleiche habe. Ich habe die Ideen und versuche, sie dann einfach umzusetzen. Oft ist es so: Okay, ich probiere es einfach mal, weil es ja nur besser werden kann.

Macht es das auch schwer?

Ja, auf jeden Fall. Am Anfang war ich nur den Stationsalltag gewöhnt und musste erst einmal lernen, meinen Tag selbst zu strukturieren. Auch ist es schwer, dass es niemanden gibt, den ich nach Unterstützung fragen kann. Ich muss mir also alles selbst erarbeiten. Am Anfang habe ich super viel im Krankenhaus und vor allem in der Endometriose Sprechstunde hospitiert und mir Gedanken gemacht, wie man meine Stelle sinnvoll integrieren kann.

Die Schwierigkeiten der Diagnose „Endometriose“

Ein großer Teil von Lenas Arbeitstag ist die Aufklärung über die Chamäleon-Krankheit. Dafür ist sie stets mit dem Modell eines Uterus unterwegs, an dem man deutlich Endometriose-Herde erkennen kann. Auch ihrem Bruder sei das aufgefallen. Aus Spaß sage er, dass man sich Lena gar nicht mehr ohne Uterus-Modell vorstellen könne.Ein großes Problem in der Endometriose-Forschung sei, dass niemand wisse, wie eine gesunde Gebärmutter aussieht, sagt Lena. Auch gebe es noch nicht viele Spezialist*innen in der Forschung für dieses Fachgebiet. Hinzu kämen weitere Schwierigkeiten.

Lena, wieso tappt man bei dieser Krankheit in vielen Bereichen noch immer im Dunkeln?

Eigentlich ist Endometriose gut zu therapieren. Hormontherapie ist das eine, aber es gibt auch muskuläre, multimediale Therapien. Ein total sicherer Nachweis von Endometriose kann aktuell nur erbracht werden, indem man Gewebe entnimmt. Die Laparoskopie – also die Operation – ist der einzige Weg.

Auch müssen sich die Patient*innen teilweise mehrmals Operationen unterziehen, weil die Endometriose-Herde immer wieder neu wachsen können. Die Operation ist aber nach den Endometriose Leitlinien 2025 nicht mehr der goldene Weg und man möchte den Fokus auf konservative Therapien, also ohne chirurgischen Eingriff, legen. Denn auch mit einer ausführlichen Anamnese kann man die Krankheit ganz gut diagnostizieren. Schmerzmanagement und Ernährung sind Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Wenn die menstruierende Person sagt, sie hat zyklisch bedingte Schmerzen beim Wasserlassen, bei der Stuhlentleerung, und mit einer Hormontherapie und Schmerzmitteln wird es nicht besser, dann sind das Zeichen, dass es in Richtung Endometriose gehen kann.

Aber man muss wissen, wonach man schaut und den Patient*innen gut zuhören. Dafür braucht man sehr viel Zeit. In den niedergelassenen Praxen haben die Ärzt*innen allerdings nur sieben Minuten, damit sich die Untersuchung der Menschen wirtschaftlich lohnt. Das ist auch ein riesiges politisches Problem. Ebenfalls ist Endometriose eine chronische Erkrankung, aber in dem Medizinerkatalog als solche nicht aufgelistet. Wäre sie dort enthalten, könnte man sie viel besser abrechnen.

Also muss sich im Generellen etwas verändern und nicht nur bei der Forschung an sich?

Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch noch andere Aspekte. Zum einen fehlen weiterhin Forschungsgelder für die Grundlagenforschung, zum anderen ein stärkerer Fokus auf der Versorgungsforschung. Es ist sehr gut, dass Endometriose schon bekannter als früher ist und „Awareness“ geschaffen wird. Aber ich habe das Gefühl, man spricht immer dieselben Aspekte an. Doch was ist mit den Patient*innen, wenn sie aus der Klinik kommen? Wer kümmert sich um sie? Das, finde ich, geht ein bisschen unter. Das ist bei vielen anderen Erkrankungen auch so. Patient*innen kommen aus der Klinik und haben keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Deswegen, finde ich, sollte es eigentlich zu jedem Krankheitsbild eine Pflegeexpert*in geben, die Patient*innen berät, aufklärt, auf den Stationen unterwegs ist, mit den Ärzt*innen gemeinsam arbeitet und eine gute Therapie implementieren kann. Und dabei kann z.B. das Rollenprofil der Endometrisose Nurse positiv beitragen.

Bis jetzt bist du ja die einzige Endo-Nurse Deutschlands. Möchtest du das gerne ändern, Lena?

Das würde ich gerne. Die Patient*innenzahl wird immer mehr, genau wie die Aufgaben drumherum. Man kann dann nicht mehr in allen Sachen gut „performen“. Es wäre also sehr schön, wenn ich jemanden Zweites hätte, den ich anlernen kann. Es kann auch eine Person sein, die gerade ihren Bachelor macht. Es macht nur schon Sinn, jemanden zu nehmen, der oder die Pflegewissenschaften oder Advanced Practice Nursing (APN) studiert.

Hast du weitere Zukunftsvisionen für den Beruf?

Ja, ich möchte gern die ganze Rolle der Endometriose-Nurse auch in anderen Kliniken implementieren: Ein Ausbildungskonzept einführen und generell die Arbeit in der Klinik und in der Pflege in diesem Bereich voranbringen, in der Hoffnung, dass sich da was tut. Das sind gerade meine zwei größeren Ziele.

Wer Lenas Beratungszimmer wieder verlässt, hat nicht das Gefühl, dass einem der Kopf schwirrt von vielen medizinischen Fachbegriffen, wie es häufig nach der Begegnung mit Ärzt*innen der Fall ist. Lena versucht, Patient*innen nah zu sein. Diese lockere Ausstrahlung und die warme, offene, aber trotzdem bestimmte Artsignalisieren Ruhe und Sicherheit. Solch eine Person tut Patient*innen sehr gut, wenn sie eine schwere Diagnose wie Endometriose erhalten haben.

Fotos: Lilli Roeder