Aus persönlichen Schwierigkeiten können viele Ideen entstehen. Jonah Hadt hat seine eigene Intoleranz in eine innovative App-Lösung umgewandelt – mit Unterstützung des CET. Wie können auch andere Studierende ihr eigenes Start-up gründen?

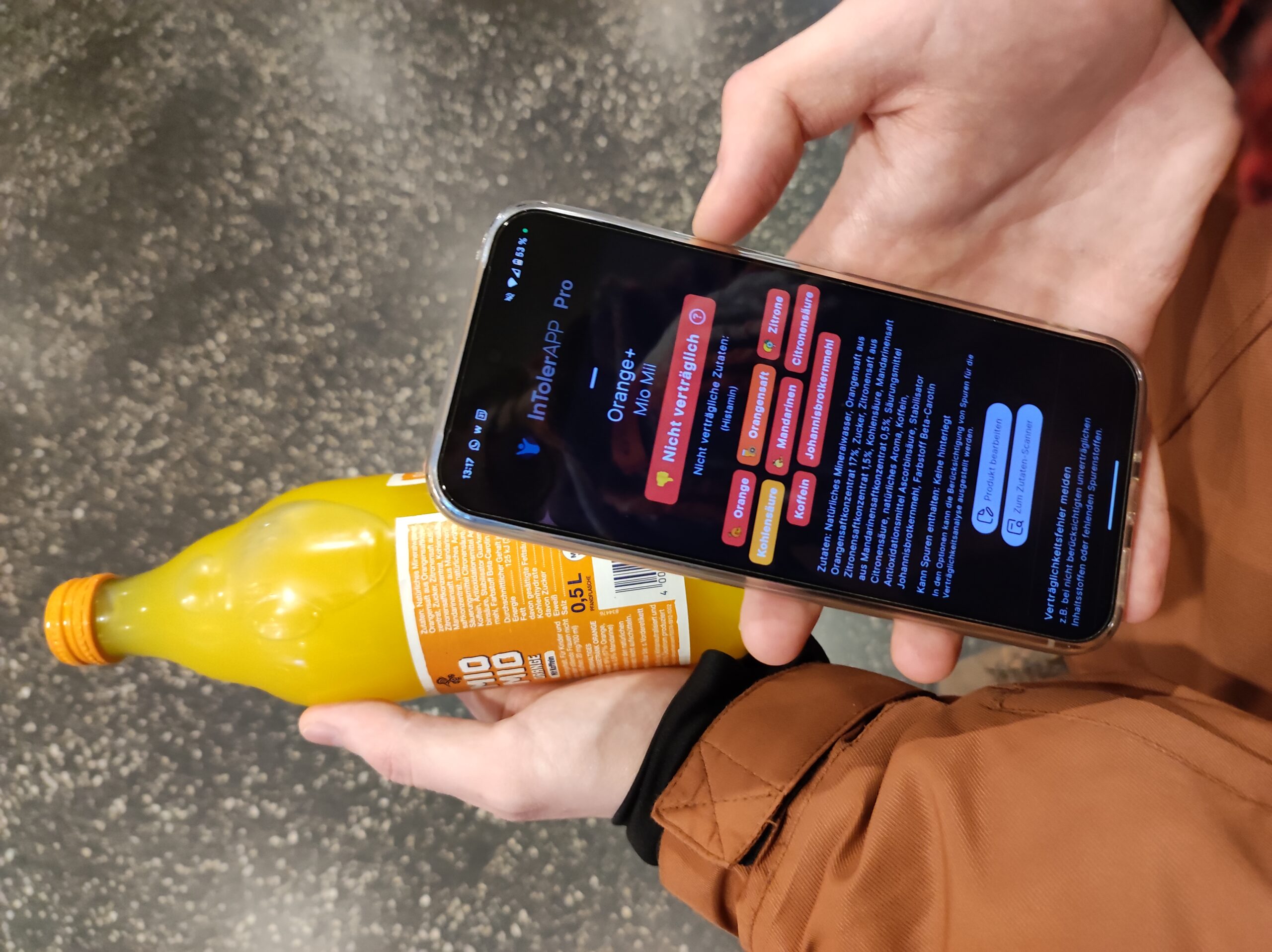

Jahrelang hat der 22-jährige Jonah Hadt mit einer Histaminintoleranz gekämpft, was seinen Alltag enorm erschwert hat: Jeder Einkauf wurde zur Detektivarbeit, jede Mahlzeit zur potenziellen Gefahr. Statt sich mit der Situation abzufinden, entschied sich Jonah während seines Masterstudiums in Lehramt für Informatik und Sozialwissenschaften, selbst eine Lösung zu entwickeln. „Ich wollte die ganzen Zusatzstoffe verständlicher machen, die sonst kaum jemand kennt“, erklärt der Gründer aus Dortmund. So entstand „InTolerApp“ – eine App, die Inhaltsstoffe scannt und sofort anzeigt, ob ein Produkt für Betroffene zum Verzehr geeignet ist. Mit seiner Idee erreichte Jonah 2024 den zweiten Platz des „TU Start-up Award“. Allerdings war der Weg zum Erfolg nicht ohne Hürden.

„Jeder kann gründen“, sagt Jonah heute überzeugt. Zwischen Klausuren und Bachelorarbeit sei es zwar stressig, aber das Studium bleibe die perfekte Zeit dafür. „Man hat ja nichts zu verlieren“, erklärt er. Dabei ist der Student der TU Dortmund Teil eines Trends: Laut dem Deutschen Start-up-Monitor 2024 ist die Zahl der Neugründungen in Deutschland um 11 Prozent gestiegen . Gerade in Krisenzeiten erkennen dem Bundesverband Deutsche Start-ups zufolge viele die Chance, mit innovativen Ideen Probleme zu lösen und etwas Eigenes aufzubauen. Wie gelingt es anderen Studierenden, ihr eigenes Start-up zu gründen?

Erster Schritt: eine Idee finden

Wer ein Start-up gründen möchte, sollte mit offenen Augen Probleme im Alltag beobachten. „Bei einer Histaminintoleranz ist das Problem, dass man sehr viel meiden muss. Man bekommt 20 Seiten lange PDFs ausgedruckt mit Dingen, die man nicht essen darf. Im Supermarkt sucht man dann stundenlang nach verträglichen Produkten“, erklärt Jonah.

Genau dieses Problem erkannte er als Ansporn für sein Start-up. „Je dringender das Problem ist, desto mehr sind Leute bereit, dein Produkt zu benutzen“, betont er. Sein Aha-Moment kam in der Küche: „Ich habe mir ein paar Zutaten durchgelesen und gedacht, das könnte ich einfacher machen. Warum nicht mit einer App, die Produkte scannt und mir direkt sagt, ob sie verträglich sind?“ So entstand die Idee für „InTolerApp“.

Die App scannt den Barcode von Produkten und zeigt an, ob sie für bestimmte Unverträglichkeiten wie Histamin, Fruktose, Laktose oder Sorbitol geeignet sind. Zusätzlich können Nutzer*innen gezielt nach einzelnen Lebensmitteln suchen. InTolerApp ist kostenlos verfügbar, bietet aber eine kostenpflichtige Pro-Version mit erweiterten Funktionen an. Dazu gehören die erweiterte Food- und Produkt-Suche, ein Ampelsystem zur schnellen Bewertung und die Möglichkeit, ein individuelles Profil anzulegen. Außerdem gibt es in der Bezahlversion, Filter für Produkte und eine Grace-Period-Funktion, um die Verträglichkeit von Lebensmitteln besser einzuschätzen.

Zweiter Schritt: den Markt analysieren

Doch eine Idee allein reicht nicht aus. Entscheidend ist, ob es tatsächlich Menschen gibt, die das Produkt nutzen würden. Eine frühere Marktanalyse hätte dem Dortmunder Gründer geholfen, denn er hat „InTolerApp“ programmiert und veröffentlicht, ohne eine Branchenanalyse durchzuführen – genau wie bei seinen vorherigen Apps. Doch während diese keinen großen Erfolg hatten, funktionierte es bei „InTolerApp“ plötzlich. Auf dem Markt gab es bereits die App „Histamin, Fructose & Co.“, die mittlerweile kostenpflichtig ist. Im Vergleich dazu bietet Jonahs „InTolerApp“ eine kostenfreie Version an.

Rückblickend erkennt Jonah, dass eine Marktanalyse ihm viel Zeit und Mühe erspart hätte. Er betont: „Ich hätte Leute auf Reddit oder in Facebook-Gruppen suchen und mit ihnen ins Gespräch kommen können, bevor ich die App programmiert habe.“ So könnten Gründer*innen herausfinden, ob ein echtes Bedürfnis für ein Produkt besteht. Jonah hat erst nach der Programmierung mit anderen über seine App gesprochen. „Wenn es keinen Markt dafür gibt, ist die Entwicklung des Produkts sinnlos“, fasst der Gründer zusammen.

Um das Marktpotenzial einer Idee zu überprüfen und ein Produkt weiterzuentwickeln, steht das Centrum für Entrepreneurship & Transfer (CET) der TU Dortmund zur Verfügung. Angelina Römer, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des CET erklärt: „Viele Start-ups scheitern, weil sie an einer Idee festhalten, ohne ausreichend zu prüfen, ob es tatsächlich eine Nachfrage gibt.“ Sie empfiehlt angehenden Gründer*innen, sich für das cetup.ID-Programm des CETs anzumelden: „Das ist ein digitales Programm, das über mehrere Wochen läuft. Man bekommt Aufgaben, holt Kundenfeedback ein und wird von Expert*innen beraten.“ Zusätzlich stehen Infrastruktur wie der „Makerspace“ der „Dataspace“, Coworking-Spaces und ein Studio kostenlos zur Verfügung. Der Makerspace ist eine offene Werkstatt mit 3D-Druckern, Laser-Cuttern und weiteren Prototyping-Tools. Im Dataspace können Gründer*innen datenbasierte Lösungen für ihre Start-ups entwickeln.

Weitere Hilfe nutzen

Auch nach den ersten Schritten mit seiner App sei das CET für Jonah eine enorme Unterstützung gewesen: „Sie haben mir geholfen, das Gründerstipendium NRW zu beantragen, sodass ich mich ein Jahr lang voll auf die App konzentrieren konnte.“ Das Ministerium für Wirtschaft, Industrie Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen fördert mit dem Stipendium Gründer*innen, die ein Unternehmen in NRW aufbauen wollen, mit monatlich 1200 Euro. Jonah konnte dadurch seinen Lebensunterhalt sichern und sich ganz auf die Entwicklung fokussieren. Auch rechtlich habe das CET den jungen Unternehmer begleitet und ihn mit einem guten Steuerberater vernetzt. Zudem sei die Teilnahme am „TU Startup-Wettbewerb“ für Jonah besonders wertvoll gewesen. Dort habe er nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Investoren gewonnen: „Das hat mir nochmal gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“

Das CET suche kontinuierlich nach neuen Wegen, um verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen. Angelina Römer betont: „Das CET entwickelt sich wie ein Start-up auch immer selbst weiter.“ Unter anderem ist die TU Dortmund Partner im innoclub, dessen Ziel es ist, Start-ups in der Region weiter zu fördern. Darüber hinaus ist die TU Dortmund Teil der BRYCK Start-up Alliance. Sie ist aus dem Leuchtturmwettbewerb Start-up Factories der Bundesregierung hervorgegangen und fördert den Aufbau exzellenzorientierter Gründungszentren. „In Zusammenarbeit der Universitätsallianz der Ruhr-Universitäten, BRYCK, der RAG-Stiftung und dem Initiativkreis RUHR arbeiten wir daran, noch mehr Unterstützung für junge Gründer*innen bereitzustellen“, erklärt die Kommunikationsexpertin. Damit stellt das CET Kontakt zu Investoren her und ermöglicht den Zugang zu Ressourcen und Know-how.

Sich nicht entmutigen lassen

Auch wenn Jonah heute mit seiner Idee erfolgreich ist, habe der Anfang ganz anders ausgesehen. Als Jonah seine erste Version der App veröffentlicht hat, sei das Feedback ernüchternd gewesen. Viele Nutzer seien unzufrieden gewesen, da die App Inhalte auf den Produktetiketten nicht zuverlässig erkannt hat. Dadurch seien die Bewertungen kritisch ausgefallen. Anfangs sei das schwer zu verkraften gewesen. Gerade in den frühen Tagen der App sei sie eher ein Hobby gewesen und noch nicht ausgereift. Jonah habe jedoch erkannt, dass Kritik eine Chance zur Verbesserung ist. Er überarbeitete den Algorithmus der App komplett und optimierte die Benutzerfreundlichkeit. „Dadurch wurde das Feedback viel besser.“ Heute weiß er: „Negative Kommentare fühlen sich oft stärker an als positive, doch das ist menschlich. Man muss die Kritik als Feedback annehmen, aber sie nicht so stark bewerten.“

Angelina Römer bestätigt, dass jedes Start-up mit Herausforderungen und Rückschlägen zu kämpfen hat. Deshalb biete das CET regelmäßige Beratungssitzungen an. Sie sollen Gründer*innen dabei unterstützen, den Fokus zu behalten und aus Fehlern zu lernen, anstatt sich von ihnen entmutigen zu lassen. „Wenn Zweifel auftauchen, ist das CET-Team sofort zur Stelle. Wir betreuen die Teams direkt, unterstützen bei möglichen Problemen und holen zusätzliche Mitarbeitende ins Boot, um frische Perspektiven auf die Idee zu werfen und gemeinsam an Verbesserungen zu arbeiten“, sagt Römer.

Dranbleiben und die Idee mit Herz voranbringen

Am Ende des Tages ist es vor allem eines, das über den Erfolg entscheidet: Ausdauer. Das weiß auch Jonah, der auf seinem Weg als Gründer viele Höhen und Tiefen erlebt hat – doch an seiner Vision hat er stets festgehalten. „Geld sollte nie die Hauptmotivation sein“, betont er. „Der wahre Antrieb ist der Impact: Zu sehen, dass echte Nutzer deine App verwenden und sie ihnen wirklich hilft. Das ist ein unglaubliches Gefühl.“

Jonah erinnert sich an die Geschichte eines Gründers, die er auf Twitter gelesen hat: „Jemand hat sein Unternehmen für eine Milliarde Dollar verkauft – und ist danach in ein tiefes Loch gefallen, weil er nicht wusste, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Sein Projekt war sein Baby, und plötzlich war es weg.“

Auch Angelina Römer vom CET unterstreicht die Bedeutung von Durchhaltevermögen: „Wer gründet, muss für seine Idee brennen.“ Rückschläge, Unsicherheiten und harte Arbeit gehören zum Prozess – doch genau darin liege die Chance, zu wachsen. Der Lohn für diese Beharrlichkeit? Die Früchte der eigenen Arbeit zu ernten. Denn ein Start-up aufzubauen bedeutet, ein Problem zu lösen, das einem wirklich am Herzen liegt. Wer diese Leidenschaft mitbringt, hat die besten Chancen auf Erfolg.

Jonah hat diesen Erfolg bereits erfahren: „InTolerApp“ hatte im vergangenen Jahr über 60.000 Downloads und erreichte die Top 10 in der Kategorie „Essen & Trinken“ in Deutschland. Die App ist mittlerweile in 20 Ländern und elf Sprachen verfügbar.

Fotos: Juan Pedro Diaz Martinez