Wie kann Mensaessen nachhaltiger werden – ohne nach Verzicht zu schmecken? Ein Gespräch mit Ökotrophologin Julia Heinz über Linsen auf dem Teller, Forschung in der Mensa und und wie viel Psychologie hinter dem Speiseplan steckt.

Montagmittag auf dem Campus der FH Osnabrück. Julia Heinz kommt mit einem Apfel zum Interview. „Aus dem Forschungsanbau“, sagt sie lächelnd. Auf dem Speiseplan der Mensa: Linsensalat aus dem LINSE-Projekt. Julia Heinz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Osnabrück. Dort erforscht sie mit einem kleinen Team, wie das Essen etwa in Uni-Mensen, Krankenhaus-Cafeterien oder Kitas nachhaltiger werden kann. Der Besuch in der Mensa ist Teil ihrer Forschung – und der Einstieg ins Gespräch.

Warum ausgerechnet Linsen?

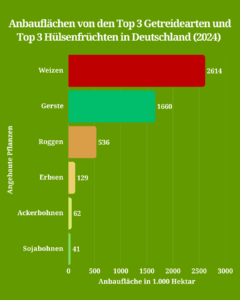

Linse ist eigentlich eine Abkürzung und heißt „Leguminosen für eine suffiziente Ernährung“. Leguminosen sind Hülsenfrüchte. Wir haben aber gelernt, dass die Menschen das Projekt nur mit Linsen in Zusammenhang bringen. Uns geht’s jedoch um alle Hülsenfrüchte. Unser Projekt ist Teil der Eiweißpflanzenstrategie der Bundesregierung. Die Strategie sieht unter anderem vor, den Anbau heimischer Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen zu fördern, um die Umwelt zu entlasten und die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen.

Was genau macht ihr bei dem Projekt? Wie kommen neue und vor allem nachhaltige Gerichte auf den Teller?

Das Projekt geht über drei Jahre. In einem Teil des Projektes haben sich Praxispartner*innen ein Ziel gesetzt, um wie viel Prozent der Anteil an Hülsenfrüchten beim Gesamtangebot der Gerichte gesteigert werden soll. Um dies zu unterstützen, führen wir Küchenworkshops mit dem Fokus auf Hülsenfrüchten durch. Der erste fand im März mit den Praxis-Küchen statt, zwei weitere werden dieses Jahr noch folgen. Da sind die Köch*innen, Küchenleiter*innen und die Personen zusammengekommen, die noch in der Küche arbeiten. Zwei Tage ging es nur um Hülsenfrüchte und was man alles aus ihnen machen kann.

Am zweiten Tag haben die Teilnehmenden dann eigene Gerichte gekocht und haben die Geräte ausprobiert, die vor Ort sind. Das haben wir an der Fachhochschule in Münster gemacht. Da gibt es das Foodlab – das ist sehr modern ausgestattet. Das hat auch dazu geführt, dass die Teilnehmenden sich jetzt untereinander besuchen wollen, um zu sehen, wie die anderen in ihren Küchen arbeiten.

Die Mensa in Osnabrück hat auch teilgenommen?

Ja. Die Mitarbeitenden waren so motiviert, dass sie fünf Rezepturen neu innerhalb eines Monats angeboten haben.

Auch an der TU Dortmund gibt es seit diesem Jahr neue Gerichte mit Hülsenfrüchten. Zum Beispiel die Linsennudeln. Wieso sind Hülsenfrüchte so gut für ein nachhaltigeres Angebot in der Mensa?

Hülsenfrüchte an sich sind ein total toller Bereich, sodass wir ihren Anbau stärken wollen. Durch den hohen Proteingehalt können wir immer mehr die fleischlichen Anteile reduzieren oder ersetzen in unserer Ernährung. Wir können mit Hülsenfrüchten viel ausprobieren und sie fördern die Gesundheit.

Innerhalb der Gemeinschaftsverpflegung können wir Hülsenfrüchte gut anbieten. Es hat sich nämlich gezeigt, dass wir im Privaten sehr ungern Hülsenfrüchte zubereiten. Wir müssen sie einweichen, lange kochen … Und deswegen siegen da meistens die Convenience-Produkte. Was wir aber auch gesehen haben: Chips und Fleischalternativen aus Linsen sind durchaus beliebt. In der Großküche können wir auch die frischen Produkte anbieten und die Menschen können sie verzehren, ohne dass sie selbst aktiv werden müssen. Wir haben hier einen unglaublich großen Hebel: Wir bieten die Sachen an und nur eine geringe Anzahl an Personen ist erforderlich, um Tausende von Menschen dazu zu bringen, Hülsenfrüchte zu essen. Wenn nur eine kleine Anzahl an Personen in Großküchen entscheidet, leckere und nachhaltige Gerichte z.B. mit Hülsenfrüchten anzubieten, kann hierdurch der Verzehr von Tausenden Gästen beeinflusst werden.

Das heißt, es ist für dich hier ein einfacher und schneller Weg, etwas Gutes zu tun?

Genau. Innerhalb unserer Arbeitsgruppe haben wir den Fokus auf die Gemeinschaftsverpflegung bzw. Außerhausverpflegung gesetzt. In der Gemeinschaftsverpflegung werden deutschlandweit ungefähr 16 Millionen Menschen täglich verpflegt. Wir hoffen natürlich, dass es den Leuten so gut schmeckt, dass sie auch einige Sachen ins Private übernehmen.

Nachhaltigere Gerichte zu gestalten, heißt also auch, weniger Fleisch auf den Teller zu bringen. Eckt ihr damit manchmal an?

Ja, wir bekommen natürlich nicht immer nur positives Feedback. Im Bereich Biodiversität haben wir uns auch schon doll gestritten.

Mit wem genau?

Na ja, wir sind ja hier an eine Hochschule mit Agrarbezug. Natürlich gibt es kritische Stimmen. Wenn wir als Team sagen: „Landwirtschaft ist Hauptverursacher von den Verlusten der Biodiversität. Wir müssen die Landwirtschaft umstellen, damit es eine nachhaltige Wende gibt und natürlich hauptsächlich tierische Produkte reduzieren.“, dann stößt das bei anderen Fachdisziplinen und Praxispartner*innen, die Nutztiere halten und erforschen, eben auf Kritik.

Wie schafft ihr es trotzdem, dass die Menschen das nachhaltigere und fleisch-reduzierte Angebot positiv wahrnehmen und kaufen?

Wir schauen uns auch die anderen Menüs an, die es gibt. Wenn auf der einen Seite ein Schnitzel abgebildet ist, was riesig aussieht und auf der anderen Seite nur ein Teller ist, auf dem sechs Ravioli liegen, dann schauen die Gäste natürlich auf den Preis. Sie überlegen, was sie länger satt macht. Alle Produkte sollen so angelegt sein, dass sie satt machen und auch so aussehen. Es geht nicht darum, das komplette Fleisch aus dem Sortiment zu nehmen. Jeder kann sich entscheiden. Wir wollen die vegetarischen Gerichte attraktiver machen.

Es steckt also viel Psychologie dahinter, um die Menschen zu erreichen. Welche Gedanken macht ihr euch zum Beispiel?

Wir arbeiten viel mit Infoplakaten und Postern, aber auch mit Nudging-Strategien. Häufig ist die erste Schlange in Betrieben am längsten, egal was angeboten wird. Das haben wir auch genutzt: Das Gericht, das wir bevorzugen – aus Nachhaltigkeitssicht – kommt auf die erste Position und die Menschen nehmen es.

Wer sich mit dem LINSE-Projekt beschäftigt, stößt auf den Begriff „suffiziente Ernährung”. Was bedeutet das?

Bei einigen Menschen herrscht die Meinung: Mit Effizienz kriegen wir alles besser hin. Die Realität zeigt aber einen Rebound-Effekt, dass wir jetzt effizientere Autos haben und effizientere Kühlschränke als noch vor einigen Jahrzehnten. Dafür sind die Autos und die Kühlschränke aber jetzt größer geworden.

Effizienz an sich hat uns also nicht weitergebracht. Suffizienz ist eine ergänzende Strategie. Hier liegt der Fokus auf weniger Verbrauch durch bewussten Verzicht.

Hülsenfrüchte sind da perfekt geeignet – sie sind gesundheitsförderlich, tragen zu einer höheren Biodiversität bei, binden Stickstoff im Boden. Und auf dem Teller habe ich eine Zutat, die ich super unterschiedlich einsetzen kann. Ob als Salat oder Suppe, als Fleischersatz oder einfach als Hauptzutat. Wir wollen das Angebot so gestalten, dass es sich nicht wie ein Verzicht anfühlt.

Beim Thema Nachhaltigkeit in der Außerhausverpflegung sind also nicht nur die Küchen und Forschenden beteiligt, sondern auch die Konsument*innen. Voneinander und miteinander lernen: Könnte das das Motto sein?

Ja, definitiv, deswegen machen wir ja Reallaborforschung. Wir schauen, wie der Ist-Zustand ist und definieren ein gemeinsames Ziel mit den Küchenbetrieben. Dann testen wir das Ganze im Reallabor bzw. in der Realität und leiten dann daraus ab, welche Chancen und Hemmnisse es gibt. Natürlich spielen Konsument*innen allein durch ihre Kaufkraft eine Rolle. In jedem Forschungsprojekt fragen wir uns: Was können wir verbessern und auf andere Betriebe übertragen?

Welches ist dein Lieblingsgericht mit Linsen? Hast du einen leckeren Tipp für die Leser*innen?

Ich bin ein totaler Suppenfan, also natürlich auch von Linsensuppen und vor allem die türkische Mercimek Çorbası.

Fotos und Grafik: Jasmin Löser